|

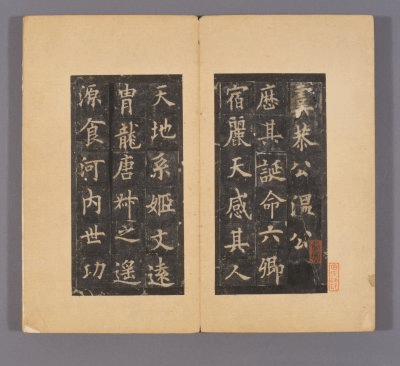

原载于国家人文历史微信公众号(ID:gjrwls),未经授权请勿转载。 唐武德九年(626)秋,唐太宗李世民于东宫显德殿正式登基。对这位刚历经玄武门之变、又迫使父皇退位的皇帝而言,巩固新得的皇权显然是首要之务。 那么,在这权力更迭之际,谁对他构成的威胁最大? 无疑,是那些手握封地、权势各异的王爷们。然而,李世民已因政变杀掉了前太子李建成、巢王李元吉及十名被封王的侄儿,若再大开杀戒,显然不合时宜。况且,他面临的是数十位郡王,其中不乏年幼之辈。  来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版《唐太宗李世民像》 来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版《唐太宗李世民像》面对这一棘手难题,李世民特意征询群臣意见: “遍封皇族子弟为王,对天下有利吗?” 此时,尚书右仆射封德彝,迅速领会了李世民的心思。他即刻回应道: “太上皇亲厚宗室,广封郡王,其数量之多,自东西汉以来所未见。爵位既高,又赐予众多劳力仆役,这恐怕难以彰显陛下的大公无私吧!” 李世民听后,龙颜大悦,当即赞同道: “此言甚是。朕做天子,就是为了养护百姓,怎么可以劳顿百姓来养护自己的宗族呢!” 于是,一场在中国历史上影响深远的“裁王”行动就此拉开序幕。令人始料未及的是,这场行动竟成为中国历史上最为成功的“裁员”案例,为后世留下了诸多经验与启示。  唐彩绘陶骑马俑。来源/陕西历史博物馆 唐彩绘陶骑马俑。来源/陕西历史博物馆关于唐高祖李渊,《剑桥中国隋唐史》有着如下评价: “唐高祖是中国最受贬低的一位君主。他的声誉之所以蒙受损失,第一是因为事实上他统治的时期很短,而且是夹在中国历史上两个最突出的人物的统治期的中间:他前面的统治者是暴虐的隋炀帝,他后面则是被后世史家视为政治完人的唐太宗。由于众所周知的原因,他的功绩被他的接班人精心地掩盖了。” 这一评价不无道理。作为大唐王朝的奠基者,李渊绝非平庸之辈。论武,李渊在太原时多次与叛军、突厥交战而不落下风;论文,《旧唐书》称其“倜傥豁达,任性真率,宽仁容众”;论出身,他又是关陇门阀的世家子弟,拥有错综复杂的关系网作为后盾。可以说,无论哪一个角度看,李渊都有其非凡之处。  底图来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版《唐高祖李渊像》 底图来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版《唐高祖李渊像》然而,李渊却在唐朝之初,大肆封王,一口气册封了数十位王爷。除了三个儿子李建成、李元吉、李世民外,连九岁的李元景以及尚在襁褓中的孙子们都被封为王,甚至还有两位异姓王——吴王杜伏威、燕王罗艺。他为什么要这么做? 主要原因是李渊吸取了隋朝灭亡的教训,即宗室力量薄弱。隋朝初期,隋文帝杨坚也曾大封宗室为王,试图以此巩固政权。然而,后来杨坚的儿子们内斗不止,最终导致隋朝基业毁于一旦,天下大乱。李渊深知宗室力量的重要性,因此希望通过广封李姓王来增强宗室的力量,为唐朝的稳定奠定基础。同时,为了避免重蹈隋朝的覆辙,李渊也采取了一些防范措施:他设立了宗正卿,负责管理宗室事务,扩大李唐宗籍,并规定凡李姓官员(即宗姓官)在地位上应高于同级官员,以此制造李姓的优越感和特权,塑造了一个忠于李唐王朝的利益集团。 而李渊封王的另一个原因,就是他已经开始对实力强大的儿子,尤其是李世民,产生了戒备之心。天下初定后,李渊面临的最大问题是李世民集团已经强大到难以控制。李世民不仅个人能力出众,其部下更是猛将如云、谋士如林。因此,李渊早就有了削弱李世民的想法。最直接的行动,就是处死与李世民关系密切的功臣刘文静。李渊与李世民之间的矛盾,已经从父子间的分歧上升到两个集团的对立。  唐鸳鸯莲瓣纹金碗。来源/陕西历史博物馆 唐鸳鸯莲瓣纹金碗。来源/陕西历史博物馆为了限制李世民集团的势力扩张,李渊借大规模封王的机会进行布局,提前用宗室成员占据高位,堵住功臣的上升渠道。然而,这一举措无疑与李世民集团结下了梁子。所以,当李渊被迫退位、李世民掌权后,如何处理李渊留下的这一巨大政治隐患,便成了李世民面临的首要任务。 如果从现代企业管理的角度来看,李渊在创业初期,给所有老员工(无论能力大小)都分了股权。但随着公司的发展,过于分散的股权开始危及公司的生存。许多没有实际贡献的人却占据了大量资源,导致公司变得臃肿低效。于是,新任“董事长”李世民决定启动一轮“股权改革”。 当然,直接撤销股权并非易事。即便打着“养护百姓、不劳顿宗族”的旗号,也需要顾及父皇的面子。因此,改革的难点在于如何处理与李渊的关系,以及如何以最小的代价解决问题。 事实上,李渊对李世民的心思并非一无所知。当李世民开会征询群臣意见时,李渊的策略是: “你二郎若有本事便去裁撤,我不拖你后腿,也不替你出头说话。但你若得罪了本家兄弟,我可不会替你安抚他们!”  底图来源/影视剧《贞观之治》 底图来源/影视剧《贞观之治》从这点上看,李渊的关系最容易处理,只要能保住面子,手段次要。反倒是如何用最小代价解决问题需要多费心思。要知道,李渊封的这些王中,虽不乏庸碌之辈和孩童,但也有许多有功之臣和才能出众者。他们不会轻易放弃既得利益,而且在他们眼中,李世民不过是逼父退位的逆子,凭什么对他们发号施令。因此,李世民只能对这些人采取分门别类、区别对待的策略:有军功且关系好的拉拢留下;无军功且易下手的立刻撤掉;有军功且作对的绝不留情。 李渊封的宗室王爷中,除李世民外,功劳最大的便是赵郡王李孝恭和任城王李道宗。李孝恭与李世民是第四世堂兄弟,智勇双全,是当时公认的李唐宗室中除李世民外唯一能独当一面的大将;李道宗也是一员猛将,多次击败突厥和其他势力。他们屡立战功、声名显赫,且识时务、与李世民关系融洽,多次表示忠心。对这样的人,李世民当然不会下手。同样,淮安王李神通、襄邑王李神符等人虽军功一般,但多年征战有功有劳,且与李世民集团关系不差,也动不得。 但其他人就没那么幸运了,首先遭殃的是没有军功的郡王。对李世民而言,这些人最易对付,毕竟无军功便无威信,最容易拿捏。即便是功臣或王侯的儿子也不例外。如淮安王李神通的五个儿子被撤销郡王爵位改封公爵,李神通不满,倚老卖老,当朝反对李世民的政策,但李世民早有准备,一番恩威并施后,李神通也不得不妥协。连功臣之子都如此待遇,那些靠宗室身份上位、无军功的小郡王更不敢反抗,很快就被安排得妥妥当当。  宋拓唐虞恭公温彦博碑。封面及碑文之一,此碑为陕西醴泉唐太宗(李世民)昭陵陪葬碑之一。来源故宫博物院 宋拓唐虞恭公温彦博碑。封面及碑文之一,此碑为陕西醴泉唐太宗(李世民)昭陵陪葬碑之一。来源故宫博物院处理没有军功的郡王相对容易,但对于有军功的郡王,李世民却需要费一番脑筋。这些人手握军功,交出王位并不容易,甚至可能反抗。其中,长乐王李幼良就是一个典型例子。他本为纨绔子弟,靠宗室身份混得长乐王位,却总惹是生非。一次,有人盗他的马,他辄将盗马者杀死。唐高祖知道后大怒:“盗马是有罪,王能有专杀之权吗?”于是让礼部尚书李纲召宗室在朝堂杖责李幼良一百下。此后李幼良就心生不满,还在凉州期间作恶多端。不过念在他也有击退突厥入侵的军功,李世民起初不想动他,但后来有人告发其豢养死士、勾结突厥意图不轨,李世民派中书令宇文士和孙伏伽调查,发现证据确凿后,赐死了李幼良。 同样遭遇的还有义安王李孝常,他是李唐集团的早期大功臣,在李渊起兵反隋时,他献上了永丰仓的财富,为李唐集团提供了第一桶金,立下汗马功劳。然而,后来李孝常却因野心膨胀,企图发动一场类似玄武门之变的政变,计划干掉李世民,迎接太上皇李渊复位,自己则效仿曹操“挟天子以令诸侯”,计划失败后,被李世民处以斩首之刑。 此外,庐江王李瑗更是因曾支持李建成,死于一场闹剧般的兵变。  李世民影视形象。来源/影视剧《贞观之治》 李世民影视形象。来源/影视剧《贞观之治》这些人的下场给那些摇摆不定的人敲响了警钟,他们很快明白,李世民这次是认真的,要么听命,要么丢命。如大功臣李神符,在得知李幼良等人下场后直接装疯卖傻,很快向李世民提出辞呈。李世民顺水推舟批准了他的辞呈,并将其七个儿子从郡王降为公爵。看到李神符都是如此下场,其他人自然不敢反抗,听从了“新董事长”李世民的安排:只要交出王位顺从降级,看在过去的情分上,仍可保衣食无忧。 从李世民的裁王行动来看,哪些人该留、哪些人该撤、哪些人该杀,他几乎每一步都走对了路线,将一场可能引发激烈内战的危机化解于无形之中,做得极为漂亮。随着大量郡王被裁撤,他们截留的资源也集中到了朝廷中央,大大加强了唐朝的中央集权。权力集中后,李唐王朝的“新董事长”李世民终于得以施展拳脚、实现自己的理想抱负。很快,一个全新的、伟大的、令后人回味无穷的盛唐时代开启了……  《步辇图》卷,唐,阎立本作。画幅描绘的是唐太宗李世民在宫内接见松赞干布派来的吐蕃使臣禄东赞的情景。来源/故宫博物院 《步辇图》卷,唐,阎立本作。画幅描绘的是唐太宗李世民在宫内接见松赞干布派来的吐蕃使臣禄东赞的情景。来源/故宫博物院

|