|

3、厚薄

对厚薄的判断是让我非常头疼的一件事情。 先来看一盘棋吧,这是著名的日本名人秀哉的引退棋,执黑的是木谷实先生。下到如图的局面时,黑棋该如何走呢? (图一:名人引退棋) 第一次看到这个图的时候,我的第一感觉就是B位,太大了吧。但是木谷实先生经过长考之后毅然的选择了了A位。木古先生担心的是下图:

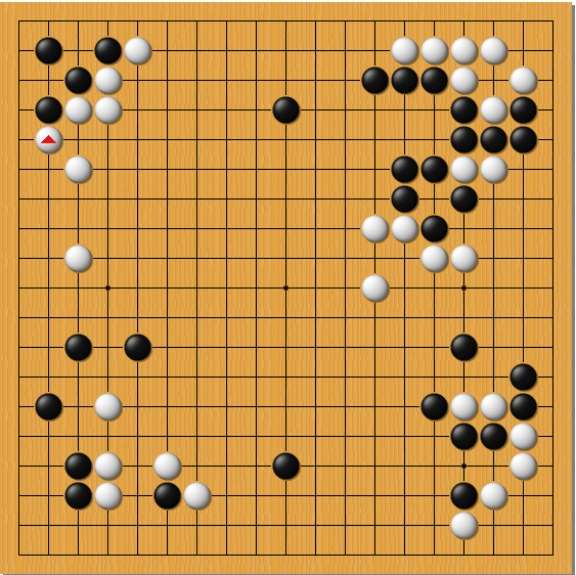

(图二) 木古先生认为黑棋彻底的加固是必然的如图的下法黑棋变薄,虽然木古先生是当时的强手,很多棋手也不敢赞同,认为木古先生对厚势过于自信了。还好木古先生赢了这局,不然的话,这招棋恐怕这就是败招吧。 如果是上一局对厚薄的理解还有分歧的话,下面这局就基本没有分歧了,我们来李昌镐独特的厚薄理解。棋局进行到图三的局面时,马晓春老师认为黑棋不错,信心满满,而李昌镐先生似乎也觉得不坏,下一招棋走到了马晓春老师没有想到的位置,也正是这招之后棋局进入了李昌镐先生的轨道。 (图三:1996年东洋证券杯马晓春执黑对李昌镐) 实战中,李昌镐先生走在了图四中“△”的位置,技惊四座,因为没有人想到此点,白棋的形状并不是能够被攻击的形状,补在这里是否是缓招呢?

(图四)

局后,李昌镐先生认为地点是双方厚薄的关键,此招使得白棋完全活了,同时还使左上的黑棋显出了薄味。此局也正是此招使得黑棋招法大乱,中盘败北。 在学棋的时候,老师没少讲厚薄,可是我到底也没有深刻的理解。经常认为是在走厚的时候走出了缓招,而在攻击的时候由于没有掌握好厚薄而被反攻倒算。在听高手讲棋的时候,经常听到由于厚薄的变化而导致攻守逆转。 到底什么是厚薄呢?如何就叫厚了呢?对手的棋看起来很薄,可是不用补也没事儿,自己补了一手还被对方吃了的时候也不在少数。 刚刚学棋的时候,老师说“拆二是厚棋”,如下图: (图五) 白棋如图五中分投的时候,黑棋逼过来,只要走“△”形成拆二,就不用担心被攻击了,然而这样够吗?下面这个布局也被称为李昌镐布局。

(图六) 在图六中,白棋拆二以后,黑棋采用高压战术形成了一道外势,此时如果白棋不在A位补棋的话还会遭到黑棋严厉的攻击。看来拆二也不是“厚”棋啊。 忘了是那一期《围棋天地》了,上面有一篇对常昊先生的专访,在文中常昊先生谈到,有两个眼的棋才是厚棋,那不就在说只有活棋才能被称为厚吗,其他的所谓厚形不过是相对的厚而已,这种厚会随着棋局的发展而变化。攻击中厚薄的转化就源于常昊先生的说法,一旦对手成功将棋活出,你刚刚攻击的棋子就会成为对方反攻的地方。 能够计算到自己的棋已经活了,那就不用补,不管棋形好不好,都是厚的,否则就需要通过计算找到最佳的补棋手法。什么是最佳的补棋手法呢?既要可以补活自己,还要可以最大限度的围到目数。 所以老师在讲攻击的时候经常会讲到,要注意在攻击中防守自己的弱点。还有就是不要去攻击活棋,如果没有计算到对方是活棋,那不就是走了一招“废棋”吗? 这样的分析说明什么呢?计算是厚薄的根本。这种计算并非如官子那样,而是基于全局形式的判断。 我们下面看两个案例,第一个取材于李昌镐与曹薰铉的对局。

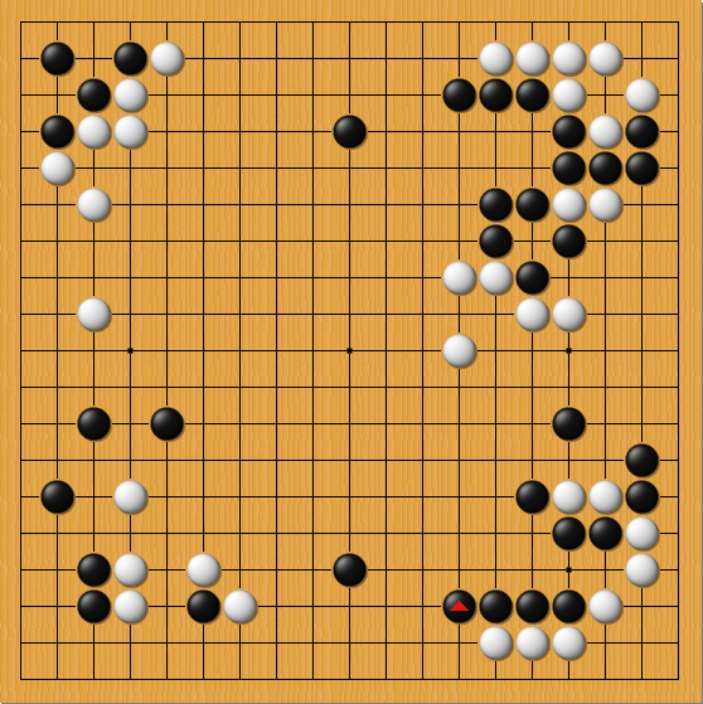

(图七:韩国第五届倍达王棋王挑战赛第三局,李昌镐执黑对曹薰铉) 行棋到此局面的时候,观战记者为李昌镐形式如何?李昌镐先生的判断如下:“目前黑棋实地落后,白棋全局30目,黑棋大概20目左右,但是由于黑棋比较厚,厚势的价值难以估计。”虽然李昌镐先生对厚势的运用非常高超,随后的招法李昌镐非常自责。(图八)

(图八:李昌镐在图七后迅速的掏了左边白棋的两个角的实空。) 下到这个局面的时候,观战记者问李昌镐先生,黑棋成功的掏了白棋的左边两个角的实地,是否局面优势了,李昌镐却确认为“黑棋非常勉强,本来黑棋的厚势变薄了,局势不利”。反思以后,李昌镐认为应该这样下,见下图。 (图九:李昌镐的反思) 李昌镐认为黑棋应该利用厚势对白棋开始攻击,图九中黑棋利用攻击在中央形成了巨大的潜力,局面主动。由于李昌镐认为黑棋全局变薄,接着又走出的缓招,见下图。

(图十) 黑棋随后的招法将自己走厚,但是却失去了全局的要点,白棋抢占了全局的要点。(图十一) (图十一)白棋走在A点之后,黑棋的“厚势”变得有些效率不高,白棋就此实现全局的优势。 在上面这个案例中,我们可以看到,厚薄无时无刻不在影响着全局。由于厚薄的变化,棋子的价值在不断的变化着。高效率的棋也许会变成对方攻击的薄棋,低效率的棋也许会随着局势的变化成为厚实的好手。厚薄随着局势变化导致了棋子的大小价值也会随着厚薄变化。

在人类的对局中,厚实的好手经常会受到推崇,追求高效的招法会被评价为过分。话虽如此,如果不能不能通过计算对评价为“过分”的招法进行反击,厚实的好手将成为低效率的坏棋。 下棋多了,感觉厚薄转换就在一念之间。进攻型选手总会瞄着你棋型中薄,实地型选手总觉得自己打的棋足够厚。 关于厚薄,我的结论是: 1、存在能够被对方分段成为两块不活的棋就是薄。2、活了的棋就叫厚。 3、提高计算力是提高对厚薄判断能力的唯一方式。4、不要迷信所谓的厚形。

|