物道君语: 生活就是一辆列车吧,有人坐快车,有人坐慢车,谁还不是跨过了山海,依然过着平凡的生活,反正都“轰隆隆”一直向前。

春节就快到了,当我们看见塑料桶、蛇皮袋还有检票口的长队,就知道春运已经来了。 尽管现在有很多交通方式,飞机、大巴、汽车……但对大多数中国人来说,“春运”依然是关于火车的,最拥挤、最深刻的一段记忆。  ▲ 王福春

平时,我们不太关心车厢里的人,毕竟既不同路,也不相识。但此刻,车上的人十有八九都要回家,我们不知不觉会关注起他们来,甚至像一位摄影师去观察、打量。 有位摄影师叫王福春,他真的这样观察着,并且记录着火车里的中国人。从上世纪七十年代开始,他坚持了四十年。 在他的相机里,一节节车厢,就是一个个人间。其中有难以忘怀的人情味,也有寻常生活的苦涩与困倦,更有无数次擦肩而过和难得的久别重逢。

▲ 王福春

上世纪八十年代,“春运”这个词第一次出现在《人民日报》上。那时的“春运”是什么样的呢? 很多长者永远忘不了,而一些年轻人虽然没经历过,但心中总有些好奇,甚至有一丝“向往”。 那时的火车速度慢、车次少,民工大潮之下,火车全都被塞得鼓鼓囊囊,上车还会从车窗爬进去。  1989年,哈尔滨站

1994年,哈尔滨站的旅客

1989年,北京 — 广州,青年拿着收音机在听邓丽君的歌曲

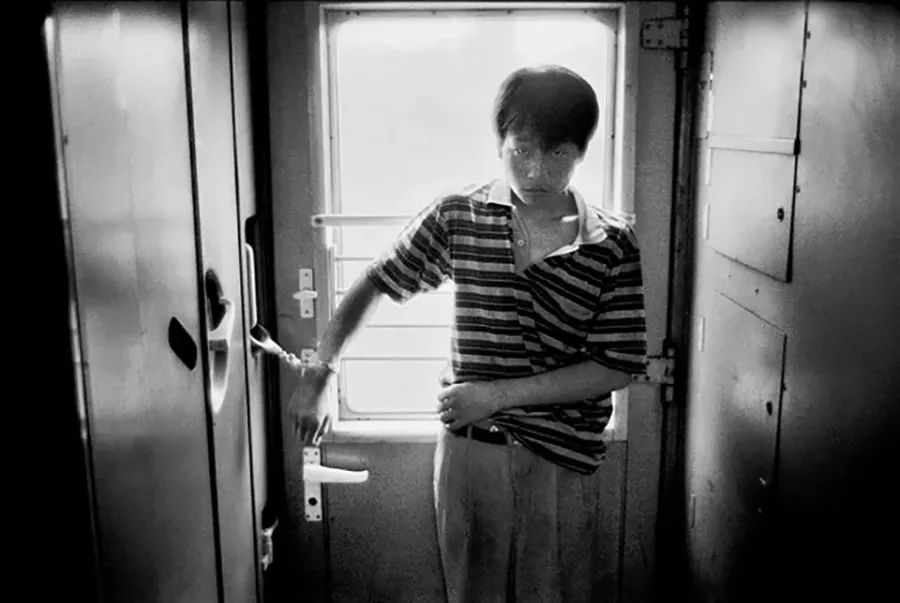

人多了,贼自然也多。打个喷嚏的时间,也许钱包就不见了。王福春也是其中一个“贼”,但他不偷人的钱,只偷影像。 他期望有一身本领——练就贼心、贼胆、贼眼,拍贼好的照片。 1977年,他还是哈尔滨铁路局三棵树车段的宣传干事,因为工作偶然拿起了海鸥相机,没想到慢慢变成了专拍火车的人。

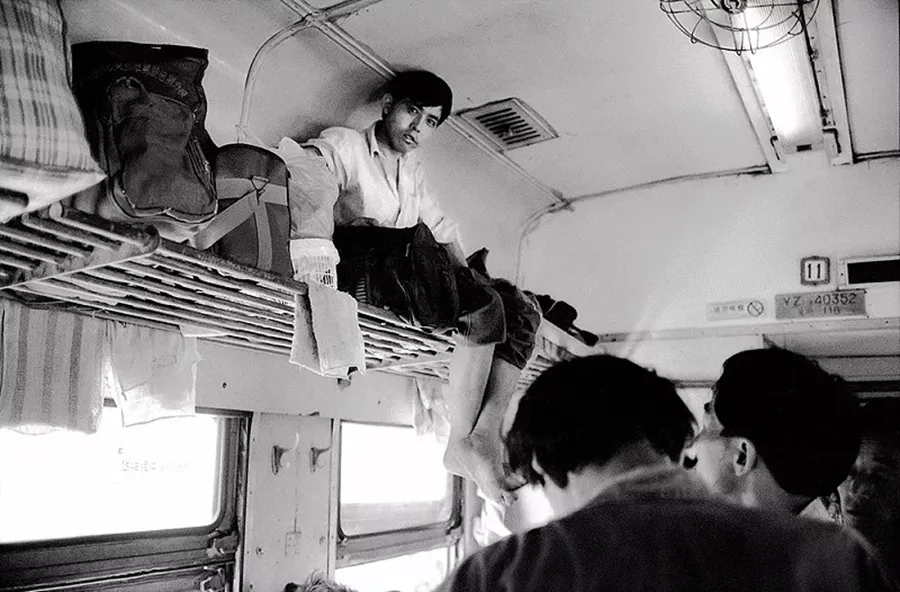

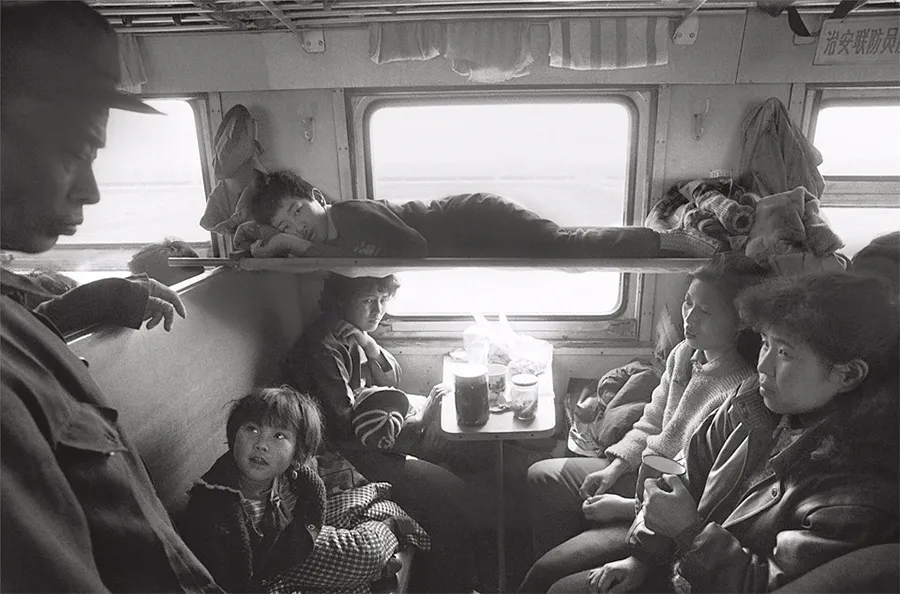

作为铁路职工,他明明可以免费坐火车,但为了寻找素材,总在车里不停走动,到处看,所以常常被人误以为是小偷。在车厢穿过几回,就有乘警要查王福春的证件。 时常还会和真的小偷四目相对,“他瞅着我,我瞅着他,他以为我是小偷,其实他是小偷。” 透过他的“贼眼”和相机,我们看见,那时的车厢,就是中国人的一个临时大家庭。 车里的人太多了,人们又没什么防范意识。天南地北的乘客就这样聚在一起,你一句我一句,不到几分钟就成为了朋友。  1993年,昆明 — 北京

1993年,上海 — 广州

1995年,从武汉开往长沙的列车上,一位光膀子的男子躺在硬座座椅靠背上,为防止摔倒,他不得不用手抓住上面的行李架。

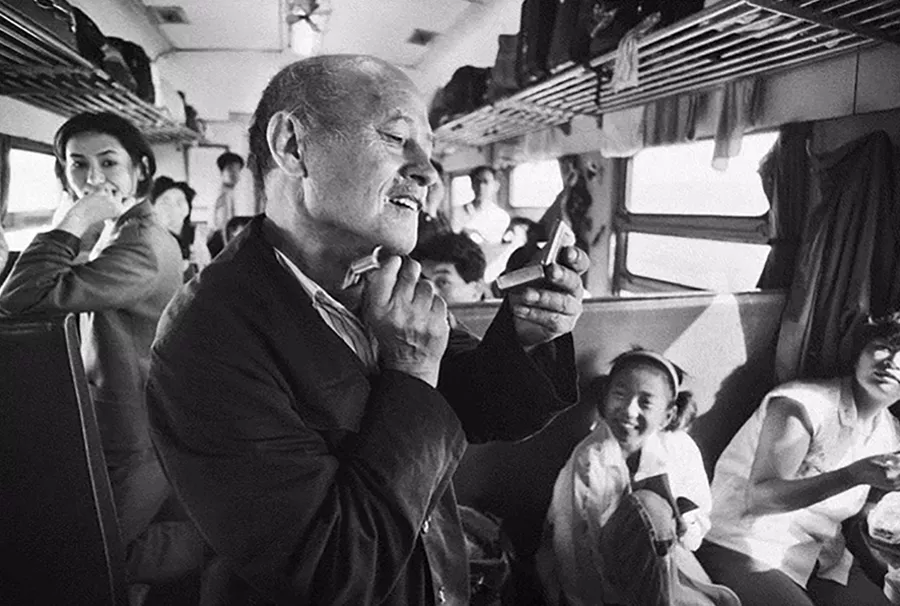

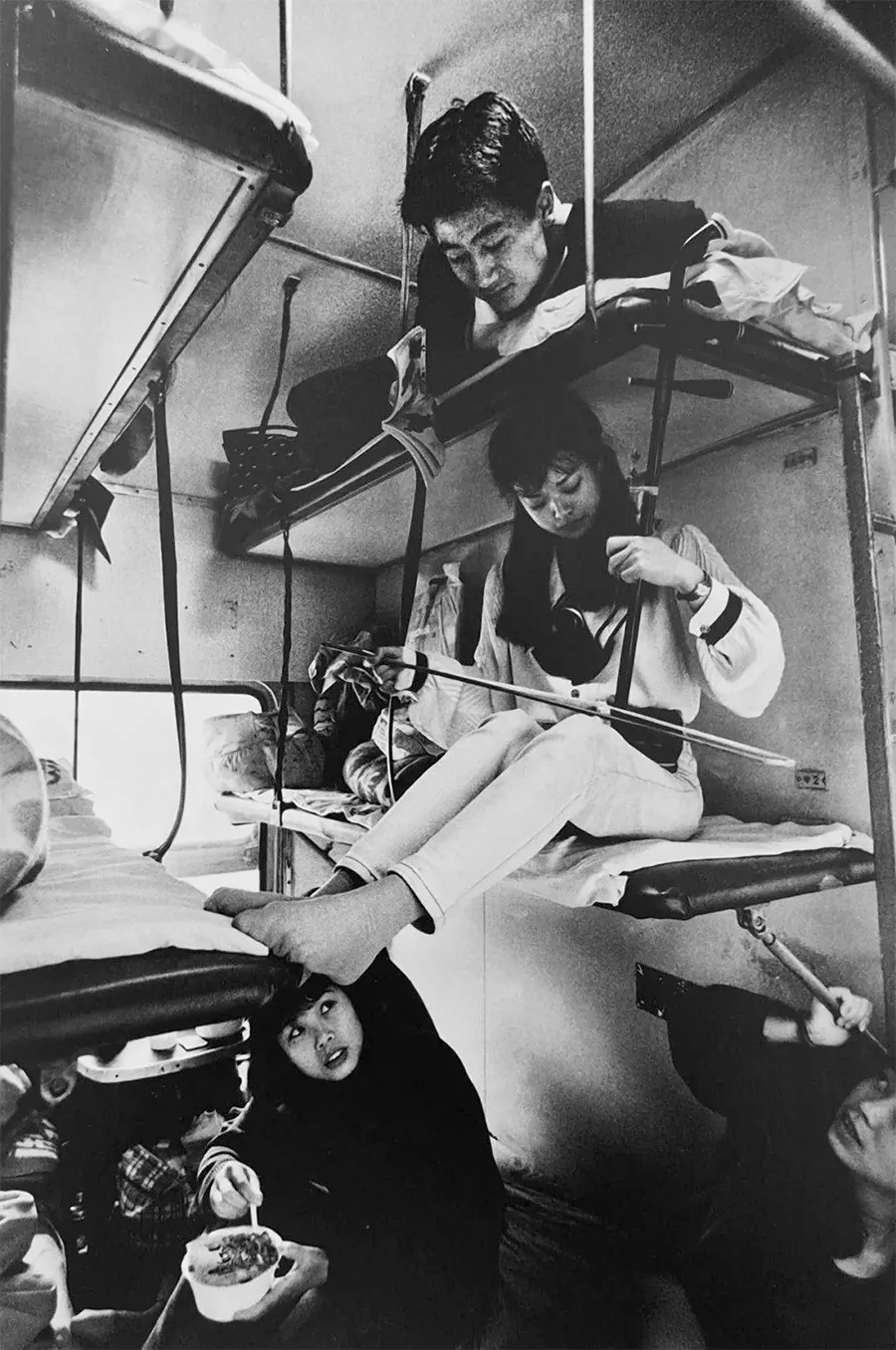

有烟同抽、有酒同喝,打扑克下象棋缺人了,召之即来,打输了就跑到那边逛逛,再来圈麻将。 如果累了,大家不约而同去走廊,一起做做操。突然,响起一阵悠扬的曲子,顺着声音望过去,可能就是一位坐在卧铺上拉二胡的女孩。

1994年,从北京开往沈阳的列车上,乘客们组了一桌临时牌局。

1993年,从北京开往乌鲁木齐的列车上,站在车厢过道对镜剃须的老人。

1996年,从广州开往成都的列车上,卧铺车厢内一位女青年坐在中铺拉起了二胡。

1999年,从北京开往乌鲁木齐的列车上,卧铺车厢的过道里站满了做广播体操的人。

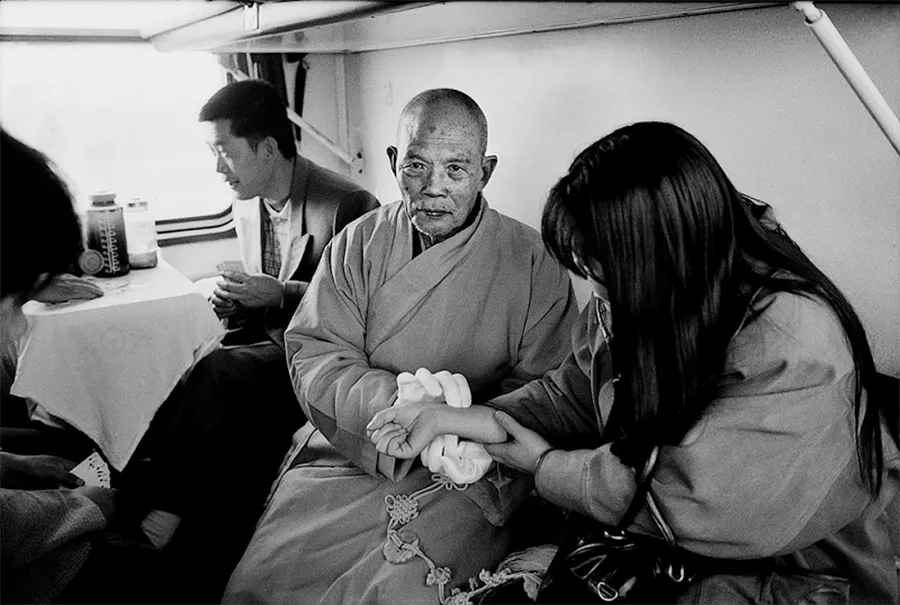

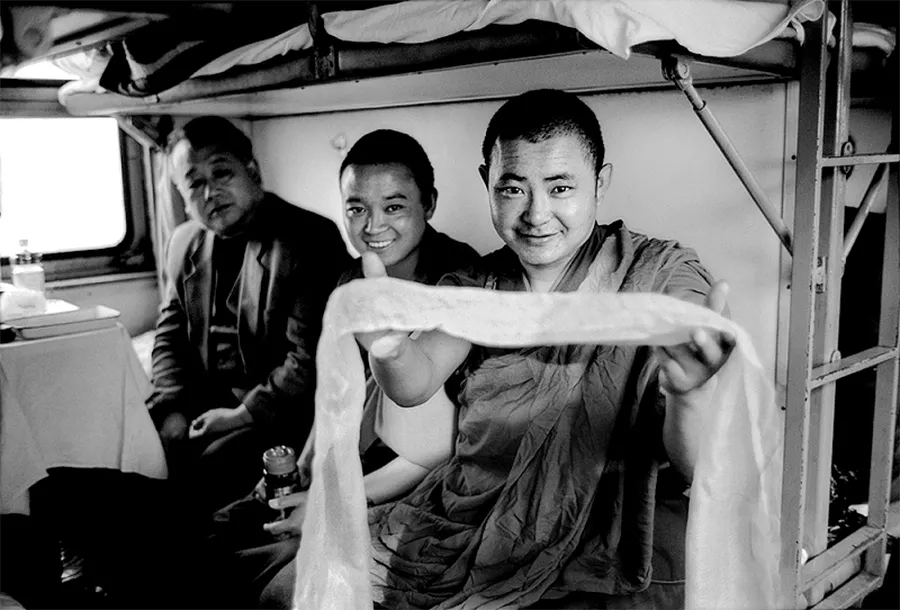

如今,很多人都有不同程度的社交恐惧症,相比之下这些人就是妥妥的社交狂妄症,不会害羞,也不会尴尬: 新婚丈夫藏不住欣喜,向大家展示结婚照;老方丈给路人号一号脉;喇嘛会给你献一条善意的哈达;回民在车厢间隔处虔诚礼拜。 这种没有距离的感情,互相信任的关系,如今很难找见了。 但好在这些有缘的陌生人,会永远留在照片里。我们还能看见这些曾经的人情味,看见温暖和善意。

1997年,哈尔滨开往齐齐哈尔的途中,男青年向大家展示新婚的结婚照。

1998年,从齐齐哈尔开往北京的列车上,卧铺车厢内一位92岁的老方丈,戴着洁白的手套为女青年号脉。

1999年,从香港九龙开往上海的列车上,卧铺车厢内手捧哈达的年轻喇嘛,他们来自甘南拉卜楞寺。

从兰州到北京的列车上,两位虔诚的回民。

一节车厢是一个大家庭,而当穿梭在一节一节车厢中,就看见了一个小社会。 相比“临时大家庭”,小社会更像一个盛满酸甜苦乐的罐子。 这也是人们喜欢王福春照片的原因,不仅唤醒了曾经的美好,还因为有种真实的亲切感,从幸福到苦涩,记下人生的每个阶段。 车厢见证了太多分别,所以爱人们抓紧相聚的每一刻。也许某个昏暗的过道,就有一对情侣无言相拥。逼仄的单人卧铺可能睡着一对情侣,惺忪的眼里全是爱意。  1998年,北安 — 绥化

1994年北京 — 哈尔滨

1996年,挤在一个下铺上的情侣

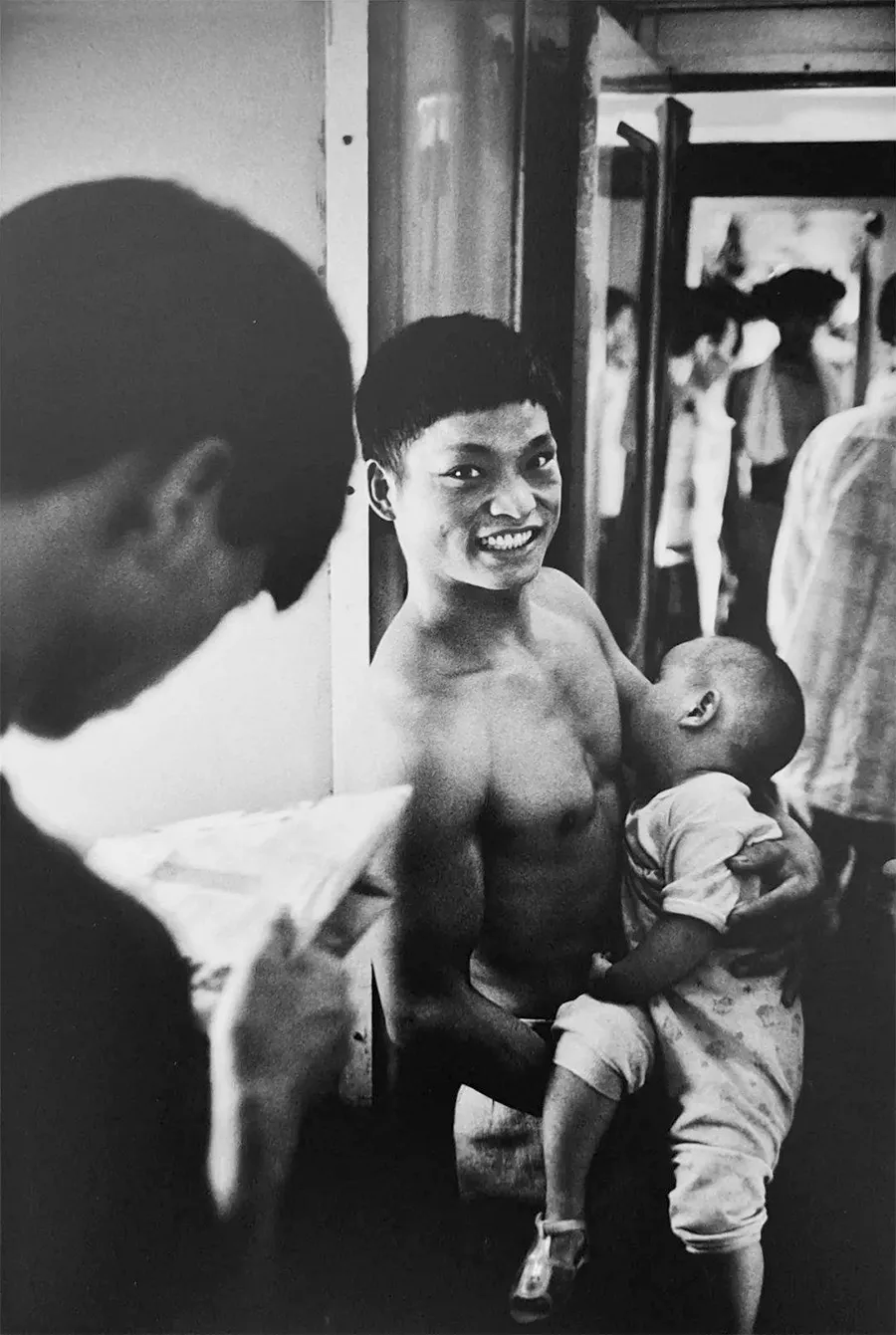

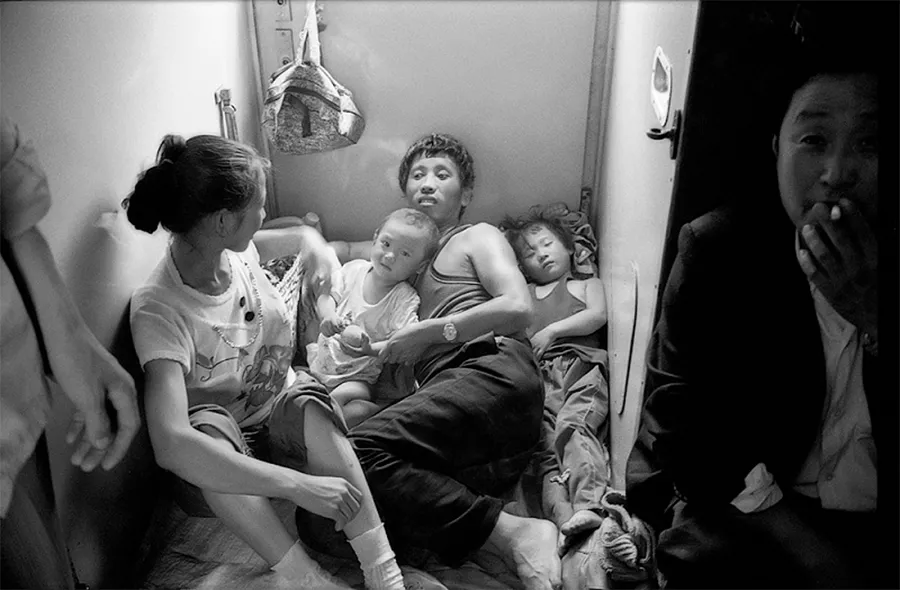

除了相恋,结婚、生育……大多数人经历的人生阶段,一边被火车见证着,一边被王福春记录着。 就算妈妈再疲惫,也不会忘记轻拍孩子。大手之下,孩子睡得更香了。如果妈妈不在,爸爸也可以“喂奶”,孩子咬着咬着,不哭不闹。 有的孩子在爱中长大,而有的孩子在火车上辗转自己的童年。记得在1995年的民工客运潮,从武昌到南宁的列车上,王福春在一个孩子对面,心疼地站着。小小的身躯上尽是汗和泥,她又累又困。尽管站姿扭曲难受,但也还是睡着了。  1994年,兰州 — 北京

1995年,从西安开往西宁的列车上,一位年轻的父亲临时充当了“母亲”的角色。  1995年,郑州 — 西宁

1991年,从上海开往重庆的列车上,挤在过道的一个狭小空间里的一家四口。

1991年,从绥芬河开往哈尔滨的列车上,在拥挤的车厢内,一位紧抱孩子的父亲。

1995年,武昌到南宁的火车上,在民工潮里站着睡着的孩子。

对大多数人来说,火车的旅途不过寻常生活的一段,但也有一些人靠着火车讨生活,或是在车上消磨着病痛的时日。 被拷在过道的年轻人,原是“大胆”的小偷,可面对镜头又露出一丝怯色。 硬座车厢的旅客让出了头顶的空间,躺在担架上的人在病痛中得到了短暂的安稳。

1991年,哈尔滨 — 上海

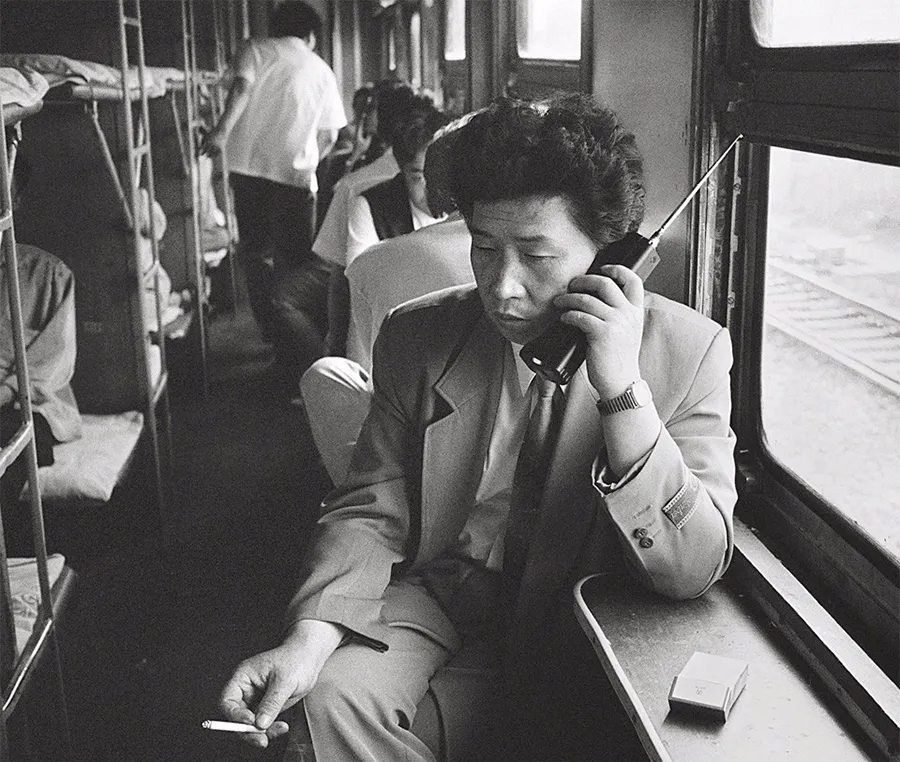

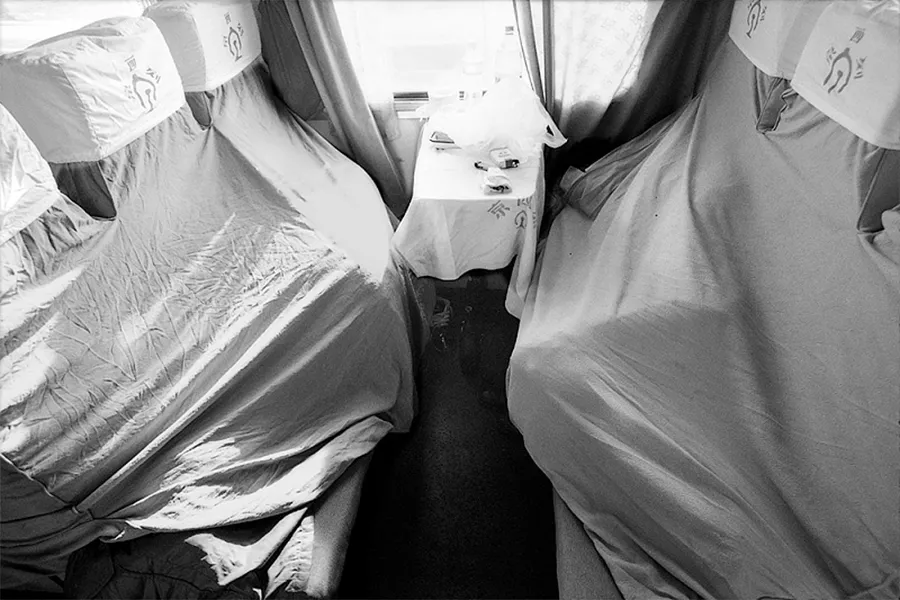

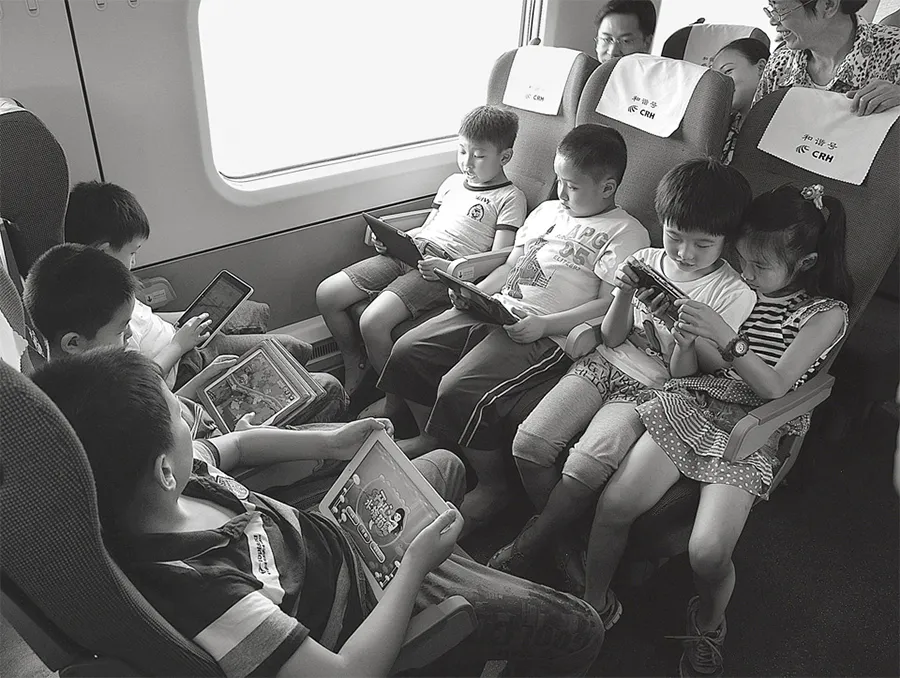

北至漠河,南下广州,东到上海,西奔乌鲁木齐……乘客穿梭在狭小的车厢里,人生的一点一滴留在了车厢里,铺在了铁路网上。 王福春说:“中国人的日子就是这样一点点过来的。” 日子一点点过,也一点点变。车速快了,人们匆匆上车又下车。 曾经手中的大哥大,变成了平板电脑。工作和生活越来越没有界限,人们的交谈越来越少。湿热黏糊的车厢,有了“冻人”的空调。钻到薄薄的座套之下,就能与外界隔绝。

1994年,从沈阳开往大连的列车上,当年的“大款”用“大哥大”通话。

1999年,从哈尔滨开往牡丹江的火车上,一桌乘客插着耳机收看微型电视。

1998年,通辽 — 集宁。从列车车窗探出头来的旅客。

1996年,从北京开往呼和浩特的列车上,空调开得太大,乘客钻到座椅套里。

2007年,南昌到上海的动车外,一位年轻人为母亲拍照。

2010年,北京到上海的高铁,人们在火车上办公。

2012年,宜昌到汉口的高铁上,孩子们人手一个iPad。

2015年,北戴河 — 北京。这一年的5月1日起,有视力障碍的旅客可以携带导盲犬一起乘坐火车。

前几天有个话题上了热搜——坐凌晨的硬座是什么体验? 有人惊讶,现在坐火车硬座已经变成了一种生活体验了吗?他说自己年年都坐,对泡面味、烟味儿、汗味儿……已经习以为常。 生活就是一辆列车吧,有人坐快车,有人坐慢车。坐高铁的不必感到优越,坐普通火车的也不用自怜。反正都在“轰隆隆”一直向前。 谁还不是跨过了山海,依然过着平凡的生活。

生而平凡,且行且惜。今天的我们,回家的路没有像过去那样难,因为交通更为便利,经济条件也更好了。但今年的我们,回家的路也没有那么容易,因为疫情的影响。 当我们再一次重温这一张张“火车上的中国人”时,仿佛跟着摄影师王福春的镜头,踏上穿越时间的列车,抵达曾经的人间。 那时候,人们在一年甚至数年的拼搏之后,踏上那趟拥挤的车厢,吃喝、等待、闲聊、沉默、拥抱、微笑、落泪…… 黑白的底色之上,在孩童的眼睛里,在老人布满褶皱的脸庞,在恋人相拥的笑容里,看见他们对家的向往,对年的期盼,看见他们真实活着、热烈爱着的痕迹。

所有的出发,都是为了归来。所有的负重前行,都只因心中有美好的期待。 又到一年春运,兴许你已踏上归家的车厢,无论过往辛苦还是烦恼,都愿你前路顺遂,一切皆安。  ▲ 王福春

|