转载于:“杭州智力运动”微信公众号

作者:何云波

本文为第九届(2021)中国杭州国际棋文化峰会“4+X”课题研究成果,首发于“杭州智力运动”微信公众号。弈客围棋经过授权,选取优秀论文分期连载。

胡沛泉与《围棋通讯》研究

何云波

胡沛泉(1920—2019年)是个传奇人物。他是民国时的棋手,棋艺达到当时一流水平,他又是围棋活动家,编印《围棋通讯》《围棋记录》等,对围棋贡献颇多。而他不过是围棋界的“票友”,闲来弄风雅,他是留洋回国的工学博士,正业是大学教授,1956年成为中国最年轻的二级教授,且是大学学报的终身主编。他活了99岁,在专业学术和围棋上都颇有造诣,然后现在棋界知道他的人甚少,对其深入细致的研究更是阙如。仅有蔡海燕在《围棋天地》2017年第9期有一篇介绍性的文字《记胡沛泉先生》,述一次拜访胡先生的经历。还有笔者的访谈录《胡沛泉:百年中国围棋的见证者》[0],这不能不说是个遗憾。围棋史的编撰需要从对棋人个体的深入研究开始,而报刊史的研究也是围棋史研究的一个重要组成部分。民国围棋资料的收集与研究本来就是中国围棋史研究的一个薄弱环节,对胡沛泉及其《围棋通讯》的研究,也就具有了填空补缺的意义。

01在学术与围棋之间

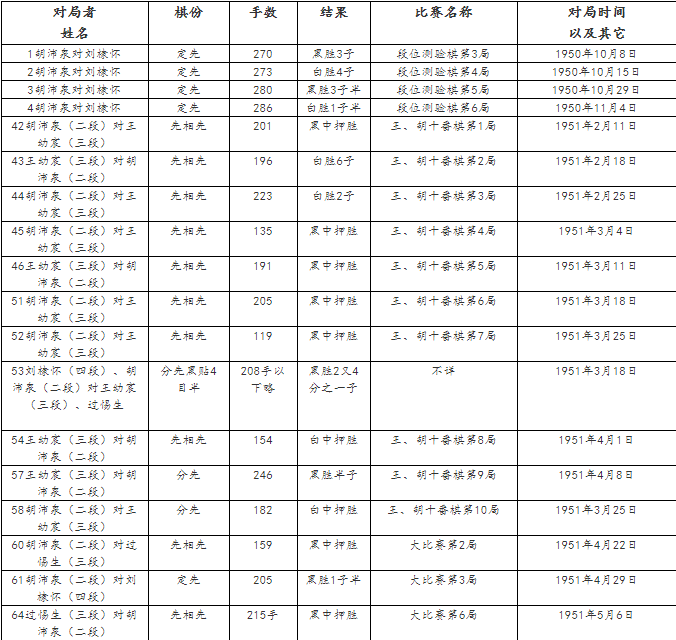

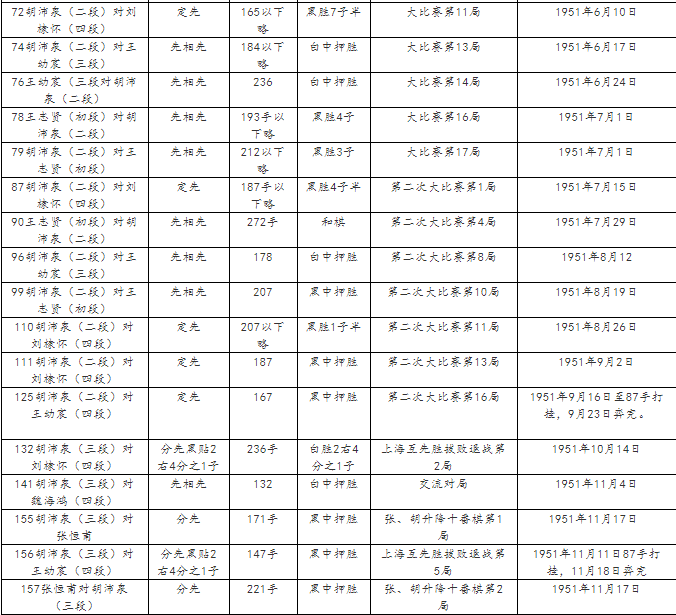

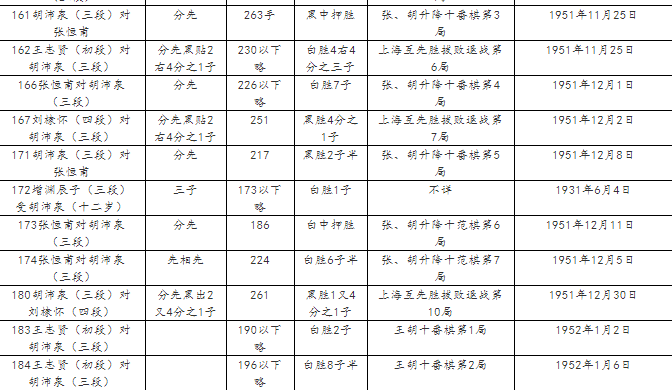

赵之云、许宛云编的《围棋词典》对胡沛泉有如下介绍:胡沛泉(1919—),棋手、教授。江苏无锡人。幼年学弈,曾受崔云趾的指导。九岁在北京中国围棋研究会与名手对局,受四、五子,互有胜负。稍长,移居上海,后留学美国攻读土木工程,归国后执教于上海圣约翰大学。常与顾水如、刘棣怀、过惕生、张恒浦等棋手交流,棋风受“新布局”影响较深,重视外势,达到当时第一流水平。1948年与余世浚合编《围棋通讯》。1952年编《围棋入门讲义》,1950至1957年主编《围棋记录》,对建国前后围棋界动态介绍甚详。后在西安西北工业大学任教。[1] 2017年7月15日,我曾去西安,在西北工业大学胡沛泉先生的寓所做一访谈。他谈到自己的出生年份,说应该是1920年。胡沛泉出生在江苏无锡,外祖父、父亲都会下棋,这使他从小就有机会接触围棋,他曾谈到自己接触围棋的经历: 我父亲的第四个弟弟,他教了我,给我剃光头,过了不久,他就被我打败了。他师父,是我父亲的第三个弟弟,我父亲是老二,还有个哥哥。两个弟弟都会下棋,但都输给我了。过了两天,我三叔又带我去看一个伯伯,比他们大,比我父亲也大,他是我三叔的老师,我看他们下的棋非常差劲。我说:“我下这个子,你们怎么办?”他们说:“你下这个子,我再下这个子。”我再下一个子,他再下一个子。那时候他们才承认被我已经消灭了。可见这个人的棋是相当臭的。[2] 胡沛泉的父亲胡鸿猷早年就读于上海南洋公学,后留学美国,在宾夕法尼亚大学沃顿商学院取得工商管理硕士学位。回国后曾担任江苏银行南京分行经理,北洋政府路政司营业科科长。[3]父亲见他在围棋上显露出天赋,当时全家住在北京,便请北京名手崔云趾来家中教棋。6岁的他,从被崔云趾让五子开始,很快就长到二、三子。崔云趾在胡家教棋一年多,期间年幼的胡沛泉还曾得到顾水如的指点。当时的棋界惊呼,又发现了一个跟吴清源一样的神童。胡沛泉自己谈到: 我这个造诣好像是很奇怪的。我的外祖父是会下围棋的,可以说也是下臭棋的,没有什么水平。我母亲是不会下棋的。可是我从外祖父那遗传了围棋,不客气地说,我那时候就显示出是个围棋天才。这样,一下子我的名气就大起来了。所以顾水如那时候说,发现两个神童,吴清源发现得比较迟,吴清源被发现时已经九岁了,我被发现的时候是六岁。所以那时候他认为天份上,我比吴清源高。但是吴清源是被逼上围棋的路的,因为他父亲死了,一家就靠他赚钱,靠围棋赚钱。先是靠段祺瑞,后来是靠日本人。所以吴清源围棋厉害得不得了,但他个人的生活是很惨的,说穿没得穿,说吃没得吃,这些苦日子他都是经历过的。[4] 那时的棋手,地位并不高,且一般家境都不太好。以棋谋生,颇多艰辛。父亲为他选择了另一条路:求学、走学术之路。1930年,全家搬到上海,1936年,胡沛泉进圣约翰大学土木工程系,1940年毕业,然后与上海交通大学电机工程系毕业的哥哥一起被送到美国留学。1944年获美国密歇根大学工程力学博士学位。在美国留学期间,他就得到一个做助理的工作,每个月可以赚得50美金。拿到博士学位后,他进了美国国家航空咨询委员会兰利航空研究所(NACA),三年的时间,他从副工程师、工程师升为当时NACA最年轻的高级工程师,每月有500美金。1947年回国,任上海圣约翰大学教授。 胡沛泉并不专事围棋,在美国也只与一些低水平的棋手下过棋,但他的棋力却达当时国内准一流水平。他从美国带回5000美金,使他得以有一定财力支持围棋。他曾多次出资邀请棋手下六番棋升降赛,如他自己与刘棣怀下六番棋,先二先,四胜二负,与过惕生六番棋,先相先,三胜三负。其中最有影响的是邀请刘棣怀与过惕生下六番棋升降赛,还有过惕生与董文渊的六番棋升降赛,董文渊被让先,四局全胜。这些邀请性质的赛事,客观上活跃了上海棋坛。胡沛泉还出资创办了《围棋通讯》,登载这些比赛的棋谱和其他一些赛事的棋局,还有一些棋类文章和各地棋讯。《围棋通讯》从1948到1949年,共出了12期。作为当时唯一的围棋刊物,为传播围棋起到了积极的作用。 新中国成立后,胡沛泉仍居上海,担任上海圣约翰大学教授。1952年,华东航空学院在南京成立,胡沛泉从上海来到南京。1956年,华东航空学院迁到西安,更名西安航空学院。1957年,西安航空学院与西安工学院合并,成立西北工业大学。胡沛泉跟学校一起赴西安,组建工程力学专业,担任材料力学教研室主任,讲授工程数学、高等材料力学等课程,主编教材《材料力学》(机械工业出版社1958年)。1956年,被定为二级教授,是当时新中国最年轻的二级教授。1955年开始,他担任《航院学报》(后更名《西北工业大学学报》)主编,一直到2019年逝世,作为终身主编,整整62年。这也是学界的一个空前绝后之举。 新中国成立后,胡沛泉身为大学教授,却仍然活跃在棋坛。当时上海围棋基础最好,集中了一批围棋高手,活动也最频繁。棋手们效法日本,将段位制试验推广开来。上海棋界公推刘棣怀为“标准四段”,如果哪位棋手能与刘棣怀保持“先相先”的棋份,就承认其有三段实力。如能经得住刘棣怀让先,就是二段棋手。先二能打成平手,就是初段。 1950年10月至11月,胡沛泉请求二段资格测试,和刘棣怀对弈6局,3胜3负,定为二段。 1951年4月至5月,7月至9月,上海举行了两次围棋升段赛。参加者有刘棣怀(四段)、王幼宸(三段)、过惕生(三段)、胡沛泉(二段)、王志贤(初段)五人,结果王幼宸升为四段,胡沛泉升为三段。 此外,上海和北京棋手之间还有一些自发组织的交流活动。如1951年3月18日,在上海某私宅,举行了一场刘棣怀、胡沛泉(黑)对王幼宸、过惕生的联棋赛,黑方贴二又四分之一子,结果黑方胜二又四分之一子。1953年,胡沛泉曾去北京,与首都名棋手展开“北游棋战”,结果5胜5负。[5] 1950年开始到1952年,胡沛泉又义务编印《围棋记录》,收录、介绍日本及中国棋局、棋界动态,为新中国围棋的复兴继续尽一己之力。其中有不少胡沛泉自己的对局谱,具体如下:[6]

胡沛泉自己的对局共46局,对局时间集中在1950年至1952年,与胡沛泉对局的棋手,包括刘棣怀、王幼宸、过惕生、王志贤、张恒甫、魏海鸿等国内名手,说明这时期是胡沛泉与棋界还保持着密切的交流。此外还有1931年日本的增渊辰子(三段)授胡沛泉三子的一盘棋。此外,《围棋记录》还大量刊载了国内其他棋手之间的对局和日本的围棋棋谱,这些对局集中在1950年至1952年,还有一些是1956到1957年对局的手抄本,为围棋史留下了珍贵的第一手资料。胡沛泉一生以学术为志业,作为西北工业大学基础理论研究委员会副主任(1960—1964年)、科研工作委员会副主任(1962—1964年)、校学术委员会副主任(1979—1989年),学报在位六十余年的主编,他最在意的是他所从事的“学术领导”工作,在笔者访谈他的时候,他也并无意多谈围棋,只是在我的“循循善诱”之下,才逐渐打开话匣子,回首围棋往事。围棋于他而言,始终是个副业、爱好而已。但就是这“副业”,他也做得风生水起,不亦乐乎,并且贡献巨大。他活了99岁,曾谈到围棋对他的长寿有着非常大的作用。并且,重要的是,围棋启发了他的思维。围棋让他学会了,在人生包括学术中如何面对复杂的事情去抓住“要点”,同时,在他看来,“围棋从来不会盯住一个局部问题,那就是没有全局观念的,围棋必须要有全局观念。所以你说围棋对我最大的影响是什么呢,从前我认为我损失了很多钱,现在我认为围棋对我的帮助很大,这也是我思想发展很重要的一点。”[7]学术与围棋,就这样相互补充,成就了胡沛泉内涵丰富而精彩的一生。

02《围棋通讯》

民国时期,只出过三种围棋期刊,且都时间不长。1922年,由邓元鏸主编《弈学月刊》(成都围棋俱乐部出版),一年共12期。1937年1月,《中国围棋月刊》在上海创刊,因为战争,只出了七期就停刊了。1948年4月,《围棋通讯》在上海创刊。由胡沛泉、余世浚编辑出版。事实上是由胡沛泉投资,余世浚主要负责编务工作。

在《围棋通讯》创刊之前,1947年9月,胡沛泉、余世浚编辑出版了一期《现代名家对弈两局》,一局是过惕生(先)对顾水如(和局),一局是过旭初(先)对刘棣怀(白一子半胜),附有对局者的感想和顾水如、过惕生、刘棣怀三位棋手的介绍。

图2-34:《围棋通讯》创刊号封面

《现代名家对弈两局》扉页有一编者按语: 围棋为我国数千年之国粹,惟近年来日趋衰落,而于日本则日盛,相形见绌不可以道里计。提倡围棋最有效及最普及之方法为印行刊物,俾使国内爱好围棋同道能人手一册,以便研究,此即此次印行两局棋之宗旨。读棋谱较参观名家对弈之优点有四,兹略述之:一、名家对弈之地点及时间难使所有参观者皆感便利;二、在场观弈仅以少数人为限,多则观察既不清晰又不舒适,三、名家对弈往往下一手需时甚多,事旁观者殊觉枯燥;四、名家对弈所着之子,旁观者未必能一一明了其意义,而今刊印棋谱,有对局者之感想,以协助读者了解棋局之意义。[8] 这里说到编辑宗旨及刊载棋谱的优点,为其后《围棋通讯》的创刊埋下了伏笔。同时编者强调,“凡事业之能持久者,必须出入能相抵,今印行此两局,并不向任何人收取捐助,将来是否继续,端视国内喜弈者认为值得支持与否。如认为值得支持则请购买,每本一万元。”[9]这也为《围棋通讯》的经营原则定了基调,编者出资与读者购买结合,尽可能出入相抵,以能持久(《围棋通讯》创刊号披露,《现代名家对弈两局》共售出二百四十本)。 1948年4月,《围棋通讯》创刊。[10]创刊号延续《现代名家对弈两局》的格局,登载了胡沛泉与过惕生的两局棋。这是胡沛泉与过惕生六番棋的前两局。六番棋由胡沛泉出资邀请过惕生与之对局。计费方式刊内有一说明:此次邀请过君下棋与目前已有之方式略有不同,无论胜败过君皆得薄酬,按照应得分数每分一万元计算,例如此局过君得四十分,即得四十万元。”[11]此局(如图)过惕生负,故“得四十分”,如胜,则应该是的六十分。 胡沛泉与过惕生的六番棋,棋份是先相先,即三局棋中胡沛泉两局执黑,一局执白(那时的对局,黑先不贴目)。最后结果胡沛泉二胜四负。

胡佩泉、过惕生六番棋(先相先)第一局,胡佩泉黑先一子胜 民国三十七年二月二十九日弈于上海黄陂南路义和里十六号

胡佩泉、过惕生六番棋第一局,执黑的胡沛泉积极主动出击,在激烈的战斗中进退有度,始终把握着局面的主导权,最后以一子获胜。 此后,《围棋通讯》又刊载了胡沛泉与刘棣怀的六番棋,棋份是先二先,即三局棋中胡沛泉两局执黑,一局受让二子,结果胡沛泉受让二子一胜一负,受先三胜一负,总成绩四胜二负。

胡佩泉、刘棣怀六番棋(先二先)第一局,胡佩泉黑先半子胜 民国三十七年六月二十七日弈于上海愚园路七五0弄三十一号甲徐润周先生宅

此局黑7拆边的方向的选择略有问题,白8占的一边似更有价值。但总的来说,针对刘棣怀好战善战的棋风,本局黑方避其锋芒,下得颇为灵活,最后以最微弱的优势取胜。 《围棋通讯》共12期,从1948年4月到1949年5月,先后还登载过胡沛泉执白与窦国柱(受二子,黑半子胜)、鲍殊明(受二子,胡中盘胜)、胡检汝(受三子,胡三子胜)的对局。这些对局一方面说明纯“业余”的胡沛泉已达被当时一流国手让先的水平,同时,《围棋通讯》共12期,就登载了胡沛泉共15局对局棋谱,说明这个刊物带有较浓厚的私家、个人色彩。 此外,《围棋通讯》也登载有顾水如与魏海鸿、汪云峰与宋温善、金亚贤与邵继廉、刘棣怀与王志贤、王幼宸与陈藻藩,陆曙轮与桥本宇太郎的对局。这些对局有的是最新对局谱,有的是过去的对局,如陆曙轮与桥本的对局弈于1932年10月20号,汪云峰与宋温善的对局,两位棋手也已作古,刊载他们的对局,一方面带有纪念性质,另一方面也说明当时正值国共交战,棋界各谋生路,很少正规一点的赛事。 巧妇难为无米之炊,作为《围棋通讯》的“投资方”,胡沛泉只好自己组织各种“热点”赛事,不光是自己亲自上阵,也邀请当时的顶尖高手对弈。《围棋通讯》最有名的莫过于邀请刘棣怀与过惕生下升降六番棋。时间从1948年10月17日到11月中旬,历时1月,棋份为先相先,结果过惕生以3胜2负1和,与刘棣怀的棋份从此升为分先,也从此揭开了“南刘北过”(五十年代初过惕生由上海定居北京)的序幕。《围棋通讯》分期刊载六局棋,并配以对局解说。此后,《围棋通讯》还举办了过惕生与董文渊的升降六番棋(董被让先),结果董文渊连胜四局,升降棋也就由此终局。可以说,《围棋通讯》开启了中国由新闻报刊举办围棋赛事的先河,而六番棋升降的形式,在中国棋界也是一种创新。它是对日本十番棋比赛的借鉴,中国当代棋界也有类似的番棋赛事,如聂马七番棋、古李十番。而由报刊杂志举办这种赛事,也是提升报刊吸引力、影响力的一种努力。 《围棋通讯》除了登载棋谱及其解说,还有一些棋手介绍、地方棋讯及围棋知识讲座。这些棋讯以上海的围棋消息为主,也有各地的一些围棋信息,包括国外的信息。如创刊号有安徽“怀宁棋讯”,谓:“本会自九月15日举行第一次棋会以来,经过顺利,同好自七、八人增自三十余人,规模初具。值兹年终,为增加兴趣,互砺棋艺并志纪念,计爰有举办大比赛之决定”。后面还有比赛的具体报道。第二期有美国意利诺大学的棋讯,云“意利诺大学现有中国学生百三十人,对围棋有兴趣者有陈涵奎、胡汉泉、康继盛、孟庆鹏、陈永定、陶铸,棋子有一副。五月八日下午,陈胡两君对弈,陈局执白,结果胡君胜六子。陈君有刘棣怀先生让三子之程度”。第七期有“长沙棋讯”,谓长沙十一月十六日姜仲英先生来讯:“刻下长沙中山东路国货陈列馆二楼设有棋室,主持者为吴润芝君,与弈者有张秋尘,张瑞林,黄叔东、黄季平昆仲,李团九先生,伍善同院长等。黄君现住里问街新华巷颐园,李君住交通银行,伍君住东茅巷仁术医院,现拟扩充组织以扬国粹。”第九期有来自贵州花溪贵州大学一冯姓教授的来函,云“贵州大学有教职员、同学组织之围棋俱乐部”,冯教授任指导。这些“棋讯”为我们了解中国各地包括国外华人的围棋状况提供了一个窗口。 《围棋通讯》还有一些专题性的文章。如第二期有王遵楫译《本因坊秀哉从弈小传》,第三期有钱澧译的《吴清源氏编年谱》,第四期有徐润周《近楼弈话》、胡汇泉《日本围棋四家制度简况》,第五、六期有殷信笃之《围棋圣手吴清源小传》,第八期有徐润周《近楼弈话》(其二),第九期有胡沛泉《我国围棋胜负计算法与日本计算法之比较》及《中日计算围棋胜负方法之理论检讨》,第十一期有徐润周《近楼弈话》(其三)。第十二期有姚律白翻译的濑越宪作《对吴清源君之期待》。 这些文章显示了《围棋通讯》在围棋竞技之外,对围棋的历史与文化的重视。如徐润周的《近楼弈话》第一篇介绍了中国围棋的发展演变历程、传播到日本的情况及中日围棋的段位制度,第二篇介绍四十年代中后期的上海棋坛,其实也差不多代表了中国那个时候的棋坛状况。第三篇介绍中国围棋古谱。合起来相当于一部浓缩版的中日围棋史话。 《近楼弈话》(其二)介绍了当时活跃在上海棋坛的诸多名家,其中谈到胡沛泉: 今之后起之秀尚有董文渊、邵继廉、胡沛泉三君……胡君落子敏捷,冲龄时已蜚声弈界。弱冠度美留学工程,八年而归,归来弈艺益进。余尝戏问君此八年中如系留学东土,与彼国高段相研讨,则今日当已无敌于中国。君于工务虽亦有心得,然改途于弈则万人敌也。君尚孜孜不息独立更独立创为《围棋通讯》,藉以沟通全国同志谋以共进,则君之达人宏愿尤足佩矣![12]胡沛泉独力支撑《围棋通讯》,其支出一为杂志的印刷费、稿费(稿酬如何支付,不详)及编辑费,一为举行各种“六番棋”所支付的对局费。以胡沛泉与刘棣怀的六番棋为例,六番棋的记酬颇为独特: 第一局(1948年6月27日弈于上海徐润周先生宅):胡沛泉先半子胜,刘棣怀得二十分,每分六万元,计得一百二十万元。 第二局(1948年7月11日弈于上海陆成爻先生宅):胡沛泉二子番三子半胜,刘得五十分,计三百万元。 第三局(1948年7月25日弈于上海香港路银行公会):胡沛泉先,刘“中押胜”得八十分,每分八万元,计六百四十万元。 第四局(1948年8月8日弈于上海赵云浦先生宅):胡沛泉先一子胜,刘棣怀得二十分,每分十五万元,计得三百万元。 第五局(1948年8月22日弈于上海香港路银行公会):胡沛泉二子番,刘中押胜,刘得一百一十分,每分十五万元,计一千六百五十万元。 第六局(1948年8月29日弈于上海赵云浦先生宅):胡沛泉先一子胜,刘得二十分,每分一角,计得二元。[13] 而刊物的收入,主要是依赖读者的订阅。《围棋通讯》第十一期有一“本刊近况”,言刊行已满十期,已有十五省三十五市县之读者,并列出了这些市县的具体名单。之后又有一个读者的分布统计。称通讯读者虽以上海为最多,然照人口密度而论,南昌实居首位。南昌每期约购十二三本,人口约为二十万人,平均每一万七千人即购一本,以下是前十名城市列表: 江西南昌:一万七千人; 山东青岛:三万人; 江苏上海:三万人; 湖北汉口:四万人; 安徽安庆:四万一千人; 湖北武昌:五万四千人; 江苏南京:五万九千人; 江西九江:六万八千人; 湖南长沙:七万二千人; 湖北大冶:九万六千人。就全国而论,购通讯一本之平均人数约为一百余万人,吾国围棋虽甚衰落,似也不至竟数千喜弈者亦无,深望本刊读者能将本刊广为介绍。[14] 《围棋通讯》未说明订阅读者的具体人数,以“购通讯一本之平均人数约为一百余万人”计,据有关资料,当时全国人口约为5.42亿,那购买刊物的读者大概也就四百左右。而上面所列各城市购刊物所占总人口的比例,也就大致反映了围棋在中国各个地方(主要是在城市)的普及、流行状况。 刊物还要面对物价飞涨的现实。就以胡沛泉与刘棣怀的六番棋为例,每隔一到二周对弈一局,每所得一分的对局费,从六万、八万到十五万,这大约就是物价的涨幅。而刊物的售价,从第十期起,售价也在不断的变动,以读者汇款的时间计,每隔一周价格会不一样。这大约也算那个时代的一大特色吧。 《围棋通讯》共出12期,到1949年5月停刊,与《弈学月刊》同寿,并列民国时期最“长寿”的刊物。它在倡扬国粹的过程中,不仅反映了那个时代围棋的生存状况,也折射了那个时代的社会状况。[15] 《围棋通讯》虽然出版的时间不长,但胡沛泉以一己之力,支撑一个刊物,已属难能可贵。而它对40年代后期中国围棋的传播与发展,功不可没。其意义与价值,值得围棋史研究者好好总结。

附记: 本文的撰写,首先得益于《口述史:我的围棋往事》获得中国棋院杭州分院出版资助,得以完成对胡沛泉先生的访谈《胡沛泉:百年中国围棋的见证者》;也感谢蔡海燕先生为访谈牵线搭桥;感谢薛志春先生无偿提供其所收藏的《围棋资料》目录。感谢中国棋院杭州分院将此课题列为重点项目。作为中国围棋报刊史系列研究的成果之一(之前曾有《<< span="">弈学月刊>:中国最早的围棋期刊》《<< span="">中国围棋月刊>与中国围棋的现代转型》载于《围棋天地》),希望对胡沛泉及中国围棋报刊的研究有所推动,也希望这一系列研究能继续下去,为中国围棋的传播研究助一臂之力。

|