|

1985年12月19日子夜,一阵急促的电话铃声响起,正在熟睡中的外交部苏欧司副司长戴秉国被吵醒。当时电话还没普及,戴秉国家的电话多半用于工作。他知道,这么晚电话响,一定有重要情况。 果然,电话来自外交部,部里通知戴秉国立即出发去黑龙江齐齐哈尔,有一架苏联民航客机迫降在了齐齐哈尔附近的一片庄稼地里。 目前好消息是,机上的38名乘客和5名机组人员都平安无事;而坏消息则是,飞机是被劫持进入中国的。 这架飞机在当天下午迫降后,一直由公安部处理,但由于涉及苏联,因此现在改由外交部出面协调。戴秉国被告之,到现场后立即接替公安部的同志,由他牵头处理。 挂了电话,戴秉国马上起床,从家里直接赶往机场。 到了机场,已有一架军用运输机在等候。他和几名来自公安部和民航局的同志一同登机,紧急飞赴哈尔滨。 暗夜中,巨大的军用运输机闪烁着航行灯,在巨大的轰鸣声中起飞,消失在漆黑的夜空里。  安-24

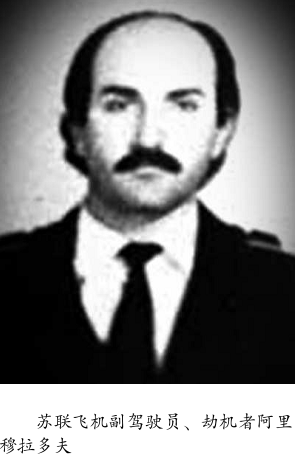

这是戴秉国第一次乘坐专机,他发现机舱里连个凳子都没有,只好席地坐在地板上。航行途中,他一直在不停地思考应对方案,根本无法入睡。 这次突发的劫机事件,恰好赶在中国和苏联改善关系的节骨眼上,是重大、敏感的外交难题,戴秉国肩上的责任重大。 飞行中的戴秉国还不知道,他将要处理的,是一件对中苏两国关系影响深远的事件。 铤而走险的副驾驶专机从北京直飞哈尔滨,然后戴秉国一行转乘直升机赶往齐齐哈尔,再换乘汽车前往甘南县的长吉岗乡。等他们到达现场,已是第二天上午9点。 在北大荒冬日的阳光下,一架涂着cccp字样的安-24型民航客机,正停在一块平坦、狭长的麦茬地上。时值严冬,地面被冻得结结实实,飞机降落时在地面滑行了380多米之后才停下。 也幸亏是冬天,如果是夏天农田里土地松软,还有农作物阻碍,飞机迫降时剧烈摩擦,很可能会发生爆炸。 在这架安-24旁,已有中方工作人员和两台大客车。让戴秉国奇怪的是,苏联乘客们却依然滞留在飞机上。 他马上向现场的黑龙江省委外办主任了解情况,这才搞清楚了事情的来龙去脉。 原来,这架飞机是被33岁的副驾驶阿里穆拉多夫劫持到我国的。他因为对单位领导有意见,自认为受到了不公正的待遇,因此产生了劫持飞机逃离苏联的想法。

1985年12月19日这天早上,阿里穆拉多夫以副驾驶的身份执行安24短途飞行任务。他利用安检漏洞,把一根很长的锰钢条和一把折叠水果刀偷偷带上了飞机。 飞机起飞后,阿里穆拉多夫借故把机械师和另一个工作人员支出驾驶舱,然后把舱门反锁,拿出水果刀威胁驾驶员,命令飞机改变航线。随后这架飞机从东北方向进入中国境内,迫降在了齐齐哈尔。 在飞机安全落地后,阿里穆拉多夫告诉赶到的中方人员,是他劫持了飞机,于是被中方带走。 由于当时两国关系非常冷淡,人员之间也彼此互不信任,被劫持的苏联驾驶员和全体乘客都不敢下飞机。 他们认为,飞机是一个国家的飞行国土,只要不下飞机,就不算离开自己的国家,这样就可以不受中国法律约束。 在戴秉国到达前,驾驶员和乘客们不顾中方劝阻,坚持留在飞机上,并蜷缩在飞机里度过了一个寒冷的夜晚。飞机机舱只有一层薄薄的金属皮,在酷寒的冬季,这一夜让乘客们苦不堪言。 在戴秉国到来前3个小时,黑龙江省外办专门调拨了两辆空调大客车来到飞机边上,供乘客登车取暖,还提供了面包、牛奶、奶酪和鱼罐头等食品。 中方的态度让苏联乘客们感受到了友好和诚意,开始逐渐打消对“敌对国家”的警惕。  安-24

吃了东西后,乘客们开始轮流进入两台空调车取暖。不过他们仍然是轮流坐一会儿,之后依然返回飞机。 因此,戴秉国在现场看到的情景是:一架停在农田中的客机、两辆大客车和几十名不肯撤离现场的苏联乘客。 资深外交官现在,戴秉国的首要任务是把这些乘客请出机舱,否则天黑后他们很有可能被冻伤。他进入机舱,用流利的俄语代表中国政府向乘客和机组表示慰问,并劝说道: “离这里最近的大城市是齐齐哈尔,那里条件好。我们现在把你们送到齐齐哈尔,你们可以好好的休整一下。我们已经安排了最好的宾馆,你们可以在那里等待苏联政府派飞机接你们回去。”

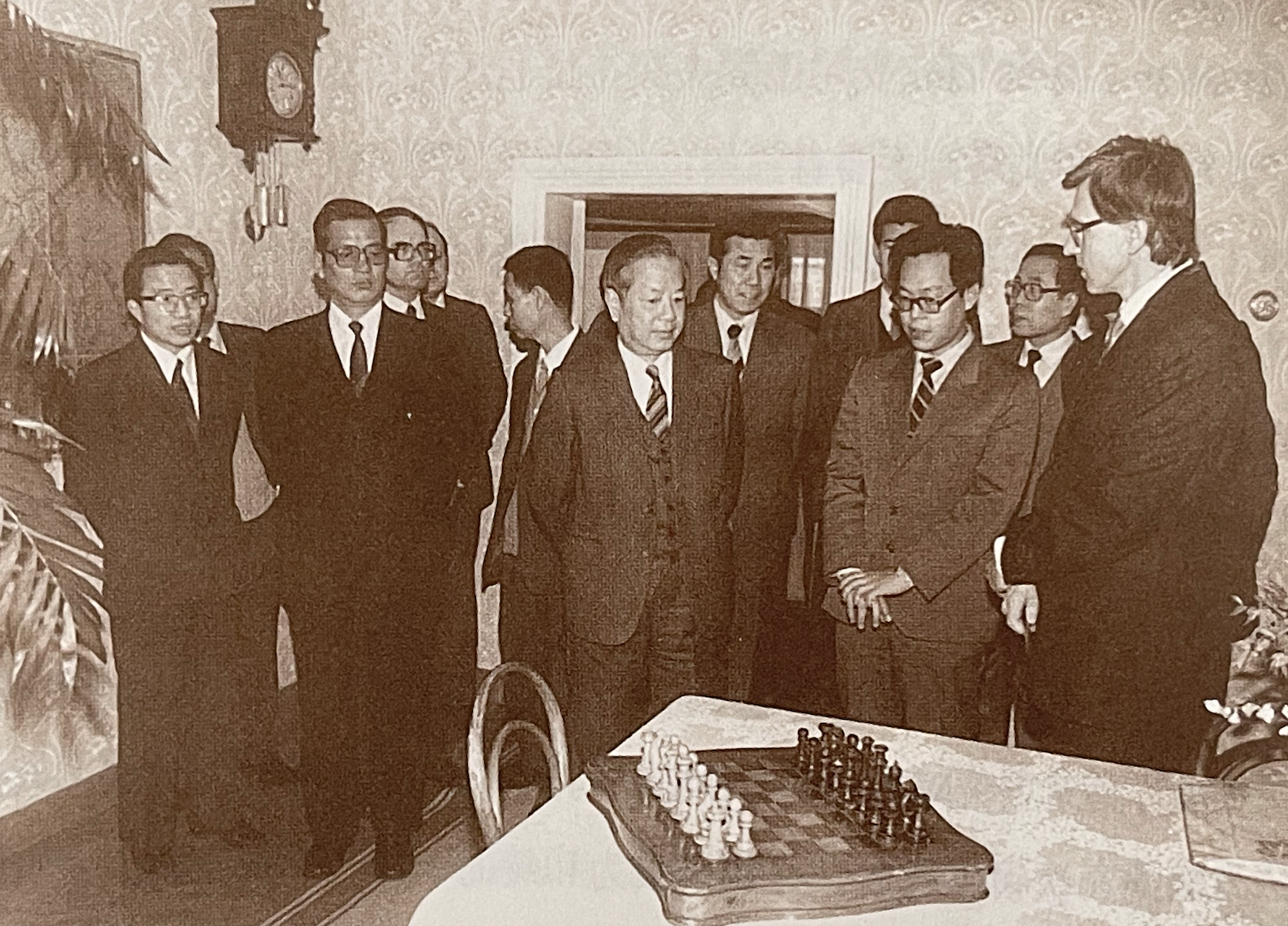

不过,戴秉国的这番慰问却碰了个软钉子,苏联乘客依旧坚持不下飞机!这种情况,让他这个“老外交”也有点儿犯难。 戴秉国这年44岁,刚当上外交部司局级领导。他毕业于四川大学外语系1959级俄罗斯语言文学专业,毕业后进入外交学院研究生班深造,1966年正式进入外交部“苏联东欧司”工作。 在外交部,他从科员做起,一直做到副处长、处长、副司长,曾经在1969年中苏两国关系最紧张的时刻,被派往莫斯科工作。  戴秉国在莫斯科

虽然戴秉国经常和苏联人打交道,对苏联的情况也比较熟悉,但也从没处理过劫机事件。后来在回忆录中他也坦言:“处理此事,对我的自身能力、体力都是一个考验。” 而此时他果然遇到难题:劝说效果不好,双方进入了僵持状态。 从60年代起,中苏交往已经中断了很久,经过长达几十年的隔阂与敌对,苏联乘客对中方不够信任。因此乘客们坚持:“没有接到莫斯科的命令,不能下飞机。” “老戴,这次我相信你”就在僵持不下之时,苏联大使馆的领事部主任格里山赶到了现场。 看到格里山,戴秉国心里感到一阵轻松。他们在工作中早就熟识,已经是老朋友了。 戴秉国以为,苏联领事部的人一到,乘客们就会下飞机。但让他没想到的是,格里山和飞机驾驶员单独交谈了30分钟后,却对中方说:“这件事我一个人做不了主。” 由于当时通讯条件非常差,所以格里山的解决方案是,让随行的两名苏联外交人员乘坐中方提供的汽车返回齐齐哈尔,再从那里向大使馆汇报。拿到莫斯科的指示后,两人再返回现场通报。在此期间,格里山则留在现场和乘客们在一起。 苏联领事部的这种反应让戴秉国非常惊讶。 地处东北的甘南县,12月份深夜的严寒是很可怕的。而且乘客中不但有孩子,衣物也并不厚实,有的人登机是进行短途旅行,只穿着毛呢裙子。 说到齐齐哈尔的甘南县,我曾在2010年国庆假期去拍摄过农田作业。我记得那次开车从北京出发时,还穿着短袖,等驾车来到甘南县后,我们都套上了羽绒服。当时夜间气温已经是零下4度,比北京低了将近20度。 我记得那次为了拍日出场景,凌晨就要出发。在室外,我们每人都套了两件羽绒服才能抵挡。作为一个习惯寒冷的北方人,甘南的低温也给我留下了很深的印象。

在这种环境中,单靠飞机单薄的金属外壳是不足以保暖的。如果乘客在飞机上再滞留一夜,零下30多度的低温,随时会威胁他们的生命安全,多一分钟就多一分危险。 就在格里山等待莫斯科回复时,戴秉国也开始联系在北京坐镇指挥的国务院领导,并把情况通过中方渠道,通报给了苏联外交部副部长。 苏联外交部副部长得知后,立即给驻华大使馆打电话,让驻华大使转达,请中国在现场的官员带他的口信给格里山:按照中国政府的安排,马上让乘客们去齐齐哈尔。 在当时落后的通讯条件下,这条口信竟先于苏联方面传达到了现场。得到口信的戴秉国立即找到格里山,告诉他:“莫斯科有指令,要机上乘客立即下机。”但格里山不信,说他本人没有接到莫斯科的指令。 这个细节,让我们感受了到当时两国关系的疏远。虽然戴、格二人彼此相熟,但在处理正事时依然保持警觉。 看到格里山不相信自己,戴秉国很严肃地把他单独叫到一边,对他说:“天快黑了,你这么多同胞,如果有人冻死在这里,你要负责的。” 格里山犹豫半天,对戴秉国说:“老戴啊,凭着我们多年的了解和友谊,这次我听你的。”——《戴秉国回忆录》第44页。 于是,在苏联领事官员的说服下,机上乘客很快下了飞机。中方立即用11辆空调客车把他们拉到齐齐哈尔市区,安置在宾馆里。  90年代初的齐齐哈尔

乘客们来到齐齐哈尔时,已经是半夜11点多了,他们住进了当地最好的宾馆——湖滨宾馆。中方专门腾出了两个楼层供他们住宿,这里能洗热水澡,苏联客人们还吃了可口的晚餐,度过了温暖、舒适的一夜。 第二天一早,齐齐哈尔市政府派人前来慰问,给每位苏联客人赠送一件羽绒服。当时羽绒服在国内已经很常见,但在轻工产品短缺的苏联人眼中却很稀罕。乘客们每人得到了一件羽绒服,而且还能随便挑颜色,都非常开心。 “这是中央的命令”戴秉国和乘客一起来到达齐齐哈尔市区后,次日就接到外交部指示:协调黑龙江省政府,立即调直升机,把苏联人运到哈尔滨,苏方专机第二天就到。 要求传达后,黑龙江省的一位负责同志却说太困难,他们做不到。 戴秉国这时只是一名副司长,级别比这位领导低很得多,但是他工作在中苏关系第一线,知道事关重大。 1985年,中国和苏联的国内形势都有新变化,双方正在试探着接触,尝试改善双边关系。 劫机事件之前几个月,一个中国高级代表团来到莫斯科,参加了契尔年科的葬礼,中国不再称苏联为“社会帝国主义”;戈尔巴乔夫也表示“苏中要提高对话的级别”。 就在劫机事件前6天,戈尔巴乔夫刚刚主动会见了路过莫斯科的中国副总理,并转达一个信息:双方应举行高级会晤,恢复两党关系。  安24狭小的机舱

因此,刚刚发生的这起劫机事件就变得非常敏感。处置过程中的每个细节,都可能直接影响两个大国之间脆弱的关系。而这些情况,地方领导并不十分了解。 由于时间紧迫,为了完成中央使命,戴秉国也很不客气地对这位领导说:“对不起,这是中央的命令。能做到要做,做不到也要想办法做。”—《戴秉国回忆录》第46页。 后来,黑龙江省紧急调派了直升机,把苏联人全部按时运到了哈尔滨。 乘客们安全抵达哈尔滨时,已是当天下午。这时距事发已经过去了50多个小时。 这50个小时里,被劫持的苏联乘客从甘南县的荒郊野外,来到齐齐哈尔的宾馆,此时又落座在哈尔滨机场贵宾室中。 在中方的温暖和热情下,苏联人心中的坚冰渐渐融化,他们已经完全没有事件刚开始时的怀疑和冷漠,只有信任和感激。  左一位戴秉国,陪同领导出访苏联

不久,从苏联飞来一架专机降落在哈尔滨机场,准备接这些客人回国。临行前,中方为苏联人举行了一个欢送宴会。 宴会一共6张桌子,中方特意安排一名苏联客人和一名中国工作人员间隔落座。在几天的交往中,大家已经渐渐熟悉,宴会的气氛虽稍显拘谨,但很轻松。 菜品上桌后,苏联人都连声夸赞。当时苏联的副食品供应并不丰富,能在中国吃到如此可口的饭菜,是一种意外的喜悦。 席间,苏联客人还品尝了中国啤酒。几杯啤酒喝下,餐桌上的气氛更热烈了,大家甚至开起了玩笑。 一名苏联乘客端着酒杯站起来祝酒,说:“希望能再多待几天就好了。”话音刚落,客人们都开怀大笑。 临行前,中方又给每位客人赠送了一个气压热水瓶。这东西现在不算什么,在当时可是非常值钱的宝贝。 最后,这架满载着欢声笑语的专机起飞回国,一次没有任何政治色彩和压力的接待,圆满结束。 处理善后苏联乘客和机组人员平安离开之后,停放在旷野中的那架安-24飞机成为接下来的重点。 在中方武警战士和公安人员昼夜看守下,安-24一直完好无损的停放在农田。1986年元旦后,苏方派了一架飞机送来7名专家,对飞机进行检修。苏方人员看到我方武警、公安人员冒着严寒守护飞机,很感动,表示了诚挚的感谢。  安-24驾驶舱

为了能在农田起飞,当地农场派出了大型拖拉机,在庄稼地里压出一条简易跑道,随后苏联民航局飞行局局长亲自驾驶这架飞机飞回了苏联。 而那名劫持飞机的副驾驶阿里穆拉多夫,则因劫持民航客机受到了中国法律的制裁:他被判八年有期徒刑。对劫机犯的审判,也体现了中国的司法主权。 苏联解体后,阿里穆拉多夫被遣送回国。临走时他已经能说一口漂亮的中文,还在中国结识了很多朋友,他表示很感激中国照顾了他这么多年。 后记: 1985年,中国政府在中苏关系仍然非常困难的情况下,用一种热情友好的方式妥善处理了劫机事件——全体乘客和机组人员都平安返回苏联,被劫持的飞机也完整归还。 中方的处理方式,对苏联产生了很大的触动,为缓和两国的紧张关系提供了契机。 这次事件,让断绝了多年的高层交往开始恢复,双方50个小时的对话总数,超过了此前20年的总和。 劫机事件发生半年后,1986年7月28日,戈尔巴乔夫在符拉迪沃斯托克(海参崴)发表讲话,着重谈了苏中关系。 讲话中戈尔巴乔夫表示:苏联将从阿富汗、蒙古部分撤军;同意按照主航道中心划分阿穆尔河(黑龙江)的边界走向;对中国国内政策表示尊重和理解。 戈尔巴乔夫的海参崴讲话,在中苏关系史上具有非常重要的意义。 这是苏方第一次在中苏关系的三大障碍问题上做出松动,也是60年代以来苏联领导人历次讲话中调子最为缓和的一次。两个月后,1986年8月13日,中方对戈尔巴乔夫的讲话表示谨慎欢迎,提出恢复边界谈判的建议。 就这样,到了1986年夏季,中,苏双方几乎在所有的问题上都取得了共识。此后两国高层开始频繁往来,坚冰开始融化。  戴秉国近照

在劫机事件过去后的第三年,苏共总书记戈尔巴乔夫正式访华,30年的隔阂从此消除。 如今回顾这段“劫机风波”我们发现,中苏两国“结束过去,开辟未来”的新历程,从安-24意外降落在中国的那一刻起,就已经开始了。 这次全权负责,并圆满处理事件的戴秉国,此后又继续全程参与了中苏关系正常化的进程,并于两年后升任外交部部长助理;1993年12月,再次晋升为外交部副部长。 2013年3月,72岁的戴秉国退休;2016年3月,他出版了《战略对话:戴秉国回忆录》。

|