在野战炊车前打饭的队伍,注意最前方者手持缴获德军的Essentrager。 炊事兵的早晨 首先,想象你自己是名苏军的炊事兵,时间是某个战斗间隙的午夜:你整个班都得趁着夜色最浓之际爬出帐篷,有土豆要削皮、有深锅要清洁、还要赶在三个小时内完成足够整个步兵连队一天的食物及饮用水分量。不管是军粥(Каша)、茎块汤、黑面包,都必须只能在低垂的夜幕下进行,因为野战炊车需要烧柴火,如果在白天必然会被数公里外的德军炮兵顺着炊烟锁定位置。

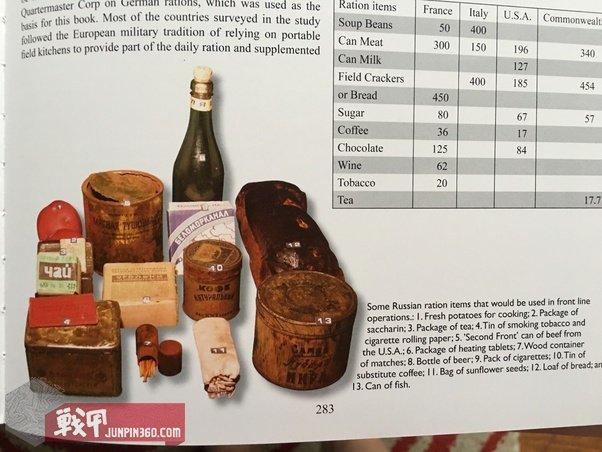

尽管很多人有所忽略,但炊事员对于卫国战争的贡献不容小瞧。 备水,40分钟。煮粥或烘烤面包,两个小时。未待太阳升起,装载热食的炊车纷纷由卡车、马匹甚至人手拖曳至各连队的战壕外,再由军官招呼大家排队打饭。 至于战况激烈的前线,炊事兵得把深锅移到摩托车上运输,不然就使用背负式热食保温箱加徒步前行——在缴获了德军的M40 Essentrager后,苏军很快也进行仿制——顶着炮火和子弹,在残墙断垣或尘土飞扬间要么冲刺、要么匍匐。被困在散兵坑和环形机枪阵地里的士兵极其依赖这种化整为零的运输,有时候可能根本什么也等不到,得派人出去摸索半天才定位得到炊事员倒下的位置,运气好的话可能食物还在后者身上。

背负苏联自产版本热食保温箱的士兵在炮火中匍匐。

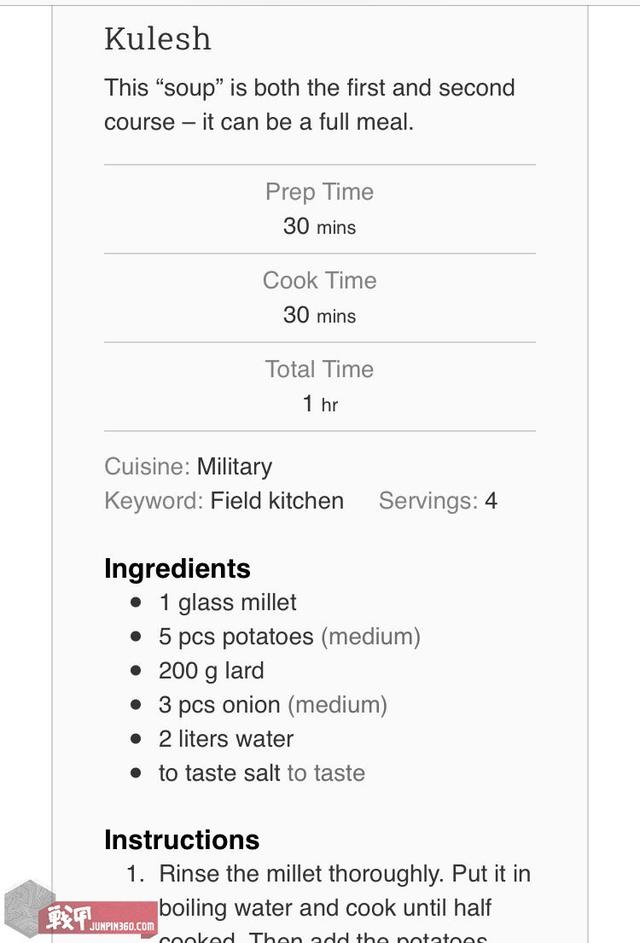

斯大林格勒战役中,像这样冒生命危险的人员使各个被孤立的据点得以维持。 还有些时候,运食物来的根本不是军人,他/她可能是本该待在课室里念书识字的学生,可能是前天跟驻地打过招呼借一把铁锹的农户,也可能是某名恰巧发现炊事兵尸体的游击队员……在纳粹的眼中这没有区别…… 这是一场事关到土地及民族生死存亡的战争,给红军运食物就跟运弹药般没什么两样。 随着德军的攻势越发深入,供应烘焙车的面粉日渐减少,唯有小米还能维持相对稳定的储量。到莫斯科战役——顿河战线——斯大林格勒战役这三点一线的时间段里,由小米、土豆、猪油熬成的“Кулеш”是红军战士饭盒里的常见主菜。

“胡萝卜茶”、军粥、黑面包、M36饭盒,卫国战争中最常见的四样。 凡是有命活到轮休的部队,后方厨房会纷纷拿出荞麦粥、红菜汤、卷心菜浓汤搭配炖牛肉来犒劳将士。等到美国也宣布参战后,连美援的SPAM和“图桑卡(Тушёнка ,一种俄国特色的罐装炖肉,美国均有生产)”均出现在休整部队的菜谱上了。 虽说这里的炊事单位无需担心空袭与炮火一类的,但要忙碌的工作更多,不然就是忽然被野战医院征集过去帮忙转移伤员。

攻入德国本土后,红军的炊事员要兼顾负责给难民发汤赈灾。 关于卫国战争的文献很少用浓重的笔墨描述苏军的炊事兵,但他们所冒的生命危险及作出的贡献并不比其他兵种少。下面,我们来看看卫国战争时期的苏军口粮——

单兵口粮

在一门76毫米ZiS-3旁分享午餐的炮兵班。

谢尔盖·巴兰诺夫镜头下共享篝火、煮汤和读报的红军士兵。 1941年9月12日,苏军统帅部通过统一单兵口粮标准的决议。从这一天开始,各方面军的全体参战人员必须每天携带: - 面包,800克。

- 中筋面粉,20克。

- 荞麦,140克。

- 通心粉,30克。

- 畜肉,150克

- 鱼肉,100克。

- 黄油或动物油脂,30克。

如果有,那就根据实际情况再下发葵花籽油、汤、盐、红茶及蔬菜(土豆、卷心菜、甜菜根、胡萝卜、洋葱,等)。然而以上指标纵使相对于英美也好,哪怕跟战前的红军自己比也好,都已经颇有些捉襟见肘的意味。况且面对高强度的空袭,不少满载宝贵粮食的军列时常在半路上遭毁灭。换言之在苏军取得战争主动权之前,最高统帅部的指标更多时候只是写在纸上的字而已,食物总是远远不够。

典型的前线步兵口粮(包括了“波罗的海运河牌”香烟和美援“图桑卡”)。 当然,苏军自始至终都没有忽略过前线的需求,倒是后方和训练营里却出现了本可避免的后勤混乱——战争初期的军列永远赶着开往前线,训练营需要的补给一而再再而三地被人延后。 士兵、军官、政委们一律过着有一顿没一顿的日子,不少人急切地希望能尽快参战,单纯有食物充足这一理由(事实上并不一定)就足以抵消一切疑虑。

肉拌大麦粥,如今仍是俄罗斯军营里常见的食物。

乌克兰第3方面军的士兵在享用午餐,越到战争后期前线的食物供应越稳定,但最初的情况真的不是这样。 除了敌人的因素,部分作战部队的粮食缺乏问题是基层指挥员的呆板造成的。注意,是部分不是常态,但也足以引起红军指挥层的震怒——1942年6月,一份关于第8近卫步兵师的报告提及: “食物的准备工作十分恶劣,毫无味道和营养价值可言,厨房又脏又乱,发放的餐具沾满油腻的污垢,不然就是干脆不给餐具……师部的麻木和怠慢导致口粮发放严重不到位,其中10月份发放的肉类仅达指标2.1%,另食用油为63%,蔬菜为46%。糖为4%,盐为2.5%,烟草为29%……尽管补给站的核算表明所有物资均处充足状态,但第238及262步兵师仅收到日均200~250克面包,而第32与306步兵师的战士们乃至整个第48摩托化旅足足有5天没有领到面包……11月份,第279步兵师出现营养不良致死事故……”

这里面的相关负责人恐怕下场都不可能会好。

单纯论食物而言,苏军在列宁格勒保卫战所面对的困境最为凶险。营养不良和坏血病造成的牙齿脱落并不少见。 话说回来,纳粹入侵造成的另一直接后果是莫斯科开始不顾一切地寻求更多盟友,比如那些关押在苏联各劳改营的前波兰军人纷纷获释。后者的一部分组成了由瓦迪斯拉夫·安德斯将军(Władysław Anders)率领的“安德斯军团”,另一部分将成为后来的波兰人民军。 在配合抗击轴心国联军的战斗中,苏军承担了波兰人的武器物资和口粮补给。但因物资紧缺的关系,波兰人的日均口粮同样好不到哪去: - 面包(或饼干),680克。

- 鲜肉,226克。

- 茶叶, 3克。

- 糖,85克。

- 淡奶,28克。

- 盐,14克。

- 蔬菜,226克。

- 蜜枣,113克。

- 干豌豆,28克。

- 人造黄油,42克。

- 干酪,42克。

被苏联武装的“安德斯军团”。

“安德斯军团”的口粮示意图。 乐观环境下,烟草和卷烟纸也在苏军口粮发放指标内。那些不抽烟的士兵可换成白砂糖、饼干或巧克力(1942年开始实行,最初只是女性兵员有这个政策,后来连不抽烟的男性军人也能实行)。一个常见的误区是伏特加同属于红军的口粮配额,但事实上那只在莫斯科战役前短暂实行过。到后来,只有飞行员和武器制造厂的技工能得到伏特加补贴。 说到飞行员,他们的口粮含有大量奶制品,包括鲜奶、淡奶、奶酪、干酪、酸奶油、黄油,外加鸡蛋、干果或新鲜水果。显然易见,要应对前线激烈的空战状况得用更高的热量摄入进行安抚,来自同盟国的援助食品也会最先惠及他们。

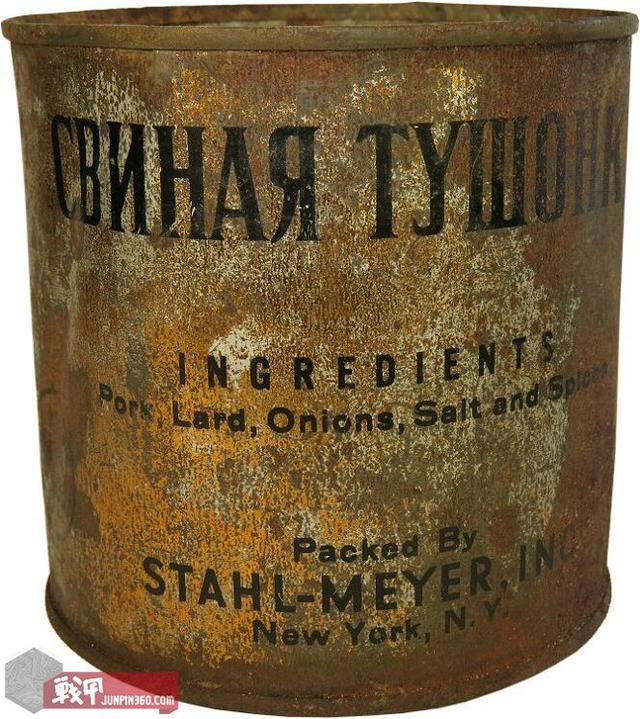

一罐美国援助的“图桑卡”。

各种出现在卫国战争中的外援或缴获罐头。 红海军的餐谱本来包含格鲁吉亚红酒、腌黄瓜、酸菜一类富含维生素的配菜,特别是潜艇兵,还要带上足够的新鲜洋葱或橙子以防止得坏血病。 饼干是舰艇上发放得最多的主食,大型战舰有专门的烤箱制作面包或饼干,小型舰艇则是从岸上一次过带齐出海所需的分量。结果因喀琅施塔得沦陷给红海军造成的重大打击,导致战争后期的水兵战绩大部分都在地面上达成。 换句话说,红海军的水师步勇们得跟陆军同志们一起吃军粥了。

常言道……红海军的最大战绩完成于地面战场。 最后以一组1942年的数据来比较苏军各单位的日均营养摄入。 作战飞行员:4712卡。其中脂肪171克,蛋白质125克,碳水化合物694克。 军校生:3370卡。其中脂肪101克,蛋白质70克,碳水化合物562克。 前线步兵:3450卡。脂肪103克,蛋白质67克,碳水587克。 伤员:3243卡。脂肪91克,蛋白质69克,碳水543克。 预备部队:2822卡。脂肪87克,蛋白质48克,碳水化合物489克。

三种战争期间最常见的军粥:小米、大麦、燕麦。 胡萝卜茶、勒热夫大列巴,“马马利加”以及其它 在战场上,能找到什么就吃什么。物资的经常性缺乏迫使炊事兵们拿出看家本领。

“胡萝卜茶”

“硫色绚孔菌” 俄罗斯人对于红茶的热爱不比英国人差,而当茶叶补给供不上(比如白俄罗斯的游击区和第聂伯大空降后被围困的残余伞兵)时,“胡萝卜菜”就成为了第二最合适的替代品:刨成丝的胡萝卜刨和硫色绚孔菌(Laetiporus sulphureus)一起水煮,融合胡萝卜的甜味和真菌的添色,成品的口味和满足感并不比真正的热茶差,虽说缺乏咖啡因和提神的效果。

“勒热夫大列巴”。 有一款无需面粉的“勒热夫大列巴”发明于维亚济马战役期间:先把土豆扔进沸水里煮熟,再捞起来去皮、捣碎;使用倒模把土豆泥压成一个个“面团”,同时往外表均匀地洒上麦麸;待“面团”静置到冷却后,开始下盐同时再洒一层麦麸,最后置放于涂了葵花籽油的金属盘里进炉烘烤。

“马马利加”。 1944年,同盟国的粮食援助里出现了玉米罐头。不少未接触过玉米的炊事兵对此毫无头绪,索性跟麦麸一起洒在面包上进行烘焙。其结果是面包变得容易发馊,大为不满的战士们纷纷用最礼貌的用语问候炊事员的每一位有迹可循的祖宗。显然,玉米用在想长期保存的大列巴里是不合适的,但制作短期内食用的扁面包或面包片倒是没问题。到后来,有些人学会了采摘酸模草、滨藜、紫花苜蓿、熊葱等野香料来跟玉米一起做油炸馅饼,也有些来自摩尔多瓦的兵员教大家如何制作“马马利加(Mamaliga,一种起源于罗马尼亚贫民的玉米糊)”。

Russianfoods.com中的苏军版小米粥菜谱。

全文完

|