清静弥陀空雨 - 琴语禅音

家在中国人眼中不仅仅是一个住所, 一个简单生活的地方, 家更是一个心的归宿, 是流淌在血脉里的深沉情愫。

中国社会有其悠久的农耕文化。 农耕文化中,人类生存的最大特点是 聚族而居、固守一方。

这种人际间相依为命、依靠群体力量 与大自然搏斗的生存习惯, 牢牢地扎根在民族灵魂的深处, 内化为个体对群体强烈的依赖感。

因此,中国传统文化所关注的不是单个的人, 而是放大了的——群体。 它所张扬的不是自私自利的个人主义, 而是万众一心的集体主义。

中华文化的集体主义特质, 非常突出地反映在中国人 浓厚深沉的家庭观念上。

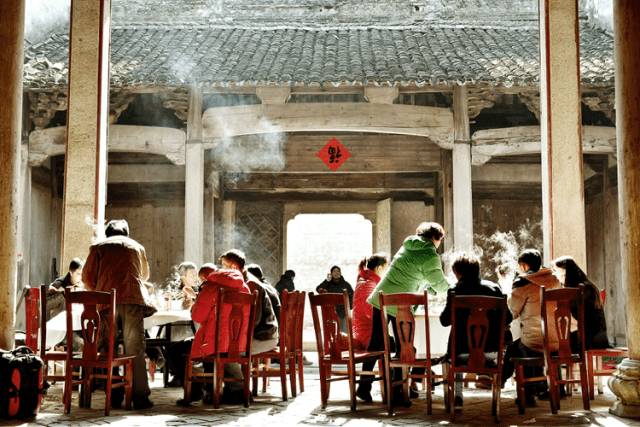

家庭是构成社会的最小群体。 从古至今,中华民族的强大凝聚力 几乎都是以家为核心的延展和扩张。

何为家?《周礼》中解释: “一家男女七人以上则授之下地,有夫有妇然后为家。”

在古代中国社会, “家”与“族”是紧密相依的。

“族”是放大了的家庭,通常是指 以夫妇组织的家庭为基础的 血缘姻亲关系网。

作为一族之主的列祖列宗们, 具有各种干涉权和继承权, 这种权利得到法律保护,世代相传。 这就是中国古代社会里的“宗法”。

在这种宗法制社会中, 一个人的成败、荣辱、进退、得失, 都与家族群体的命运,息息相关。

个人的成功,即是光宗耀祖。 所谓“一人得道,鸡犬升天”。 而一人遭罪,也往往祸及家人。 乃至“株连九族”。

所以,在中国封建社会中, 提倡“父母在,不远游”, 并十分重视家规、家法、家教和家风。

在这样的生活体系中, 人们的行为目标只能以 维护家庭的整体利益为基本准则, 家庭利益高于个人利益。

正如有的学者所述, 世界上有许多民族骂人都是骂本人, 唯独中国人骂人多是骂及长辈: “龟孙子”、“兔崽子”、“狗杂种”, 直至祖宗八代。

这是由于在宗法制社会中, 本人的身份不过是其家族的附属物。 从而使中国人的独立人格意识较弱, 骂他本人虽然恼火但并不感到屈辱。

倘若骂其长辈, 即触犯到他赖以生存的群体时, 才会刺痛其心灵中最神圣的情感。

这种情感,越是在 个人生活的困难时期越是珍惜, 越是牢固。

可见,维系中国人群体感情的 生活基础是家庭。

把“家”提高到人生中 最重要的生活群体的地位, 势必要把三代、四代乃至五代同堂 视为人生之大乐。

相反,则把“家”之不全或破裂, 如“孤儿寡母”、“孤身一人”等 偏离群体的现象看作人生之不幸。

甚而把离家出走、抵抗家规、背叛家庭者 斥之为“大逆不道”、“不懂人伦”, 或干脆贬之为“不是人”。

在把家族视为个体存身基础 的中国社会中,许多社会组织 均以“家”为基本模型来构造。

人与人的关系亦由家庭内在关系扩展而成。

比如,把同一行业的称为一家: 农家、兵家、店家、船家、渔家、作家、科学家等; 把同一学派的人视若一家: 儒家、墨家、道家、法家等; 素不相识的人聚合成一个临时性的群体, 也以“大家”相称。

“家”,的最高放大体是“国家”, 含有“四海为家”、“家天下”之意。

人们对社会中其他生活群体的感情, 也是对家的感情的转移和扩展。

比如为了不断激发和培养人们的 集体主义思想,社会上有 “少年之家”、“老年之家”、“干部之家”、 “XX爱好者之家”等, 既能活跃生活、又能联络感情的场所。

在工作生活中,强调爱岗如家, 显然,我们已把对“家”的责任感、依赖感 辐射到社会的每一个角落、每一个层面。

爱家、重家、护家的心理, 成为中国人的“集体无意识”。

我们的教育,经常启示着一条真理:

个人的力量是渺小的, 群体的力量是博大的。

家庭是人们进行社会生活的立足点, 也是人类社会运动、发展的支撑点。

古人云:“一室不治,何以天下为”。 家庭普遍稳定,社会才能安定和静。

所以,历代统治者都重视 老百姓家庭生活的巩固和幸福。 把“齐家”作为“治国”的前提和出发点。

当然,不可否认 以家为核心的集体主义,

也有其消极的一面。

这种文化特质的形成, 始终是以对个体的压抑为前提的。 换言之, 是以个性发展中的某些缺失 作为代价来换取群体的相对稳定的。

而这种遏制个性发展的“家天下”, 又必然是失去其旺盛创造力的社会。

爱因斯坦说得好: “由没有个人独创性和个人志愿的 统一规格的人所组成的社会, 将是一个没有发展可能的不幸的社会”。

这是中国古代文明 一度走向衰落的文化根源之一, 也是我国国民性的弱点之一。

尽管如此,这种文化特质的 可传承性及其现实意义, 仍是不可否认的。

尤其对于像我们这样基数的大国而言, 其利大于其弊。

人无精神则不立,国无精神则不强。 我们的精神来源于我们的文化。

它是一个民族赖以长久生存的灵魂, 唯有文化上达到一定的高度, 这个民族的精神才 能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。

治国不忘齐家,强国先要安民。

《国语》以同舟渡河为喻, 将人们视为同进同退的统一整体。

家国本位的“中国精神”, 会成为中国社会不同力量的“共识”。

我们爱我们的家,爱我们的国。 绝不仅仅因为她是我们的依靠。 相反,她依靠的是千千万万个“我”, 所以,我们没理由不爱她!

国,是家的家。 没有强大的国,哪有幸福的家。

|