|

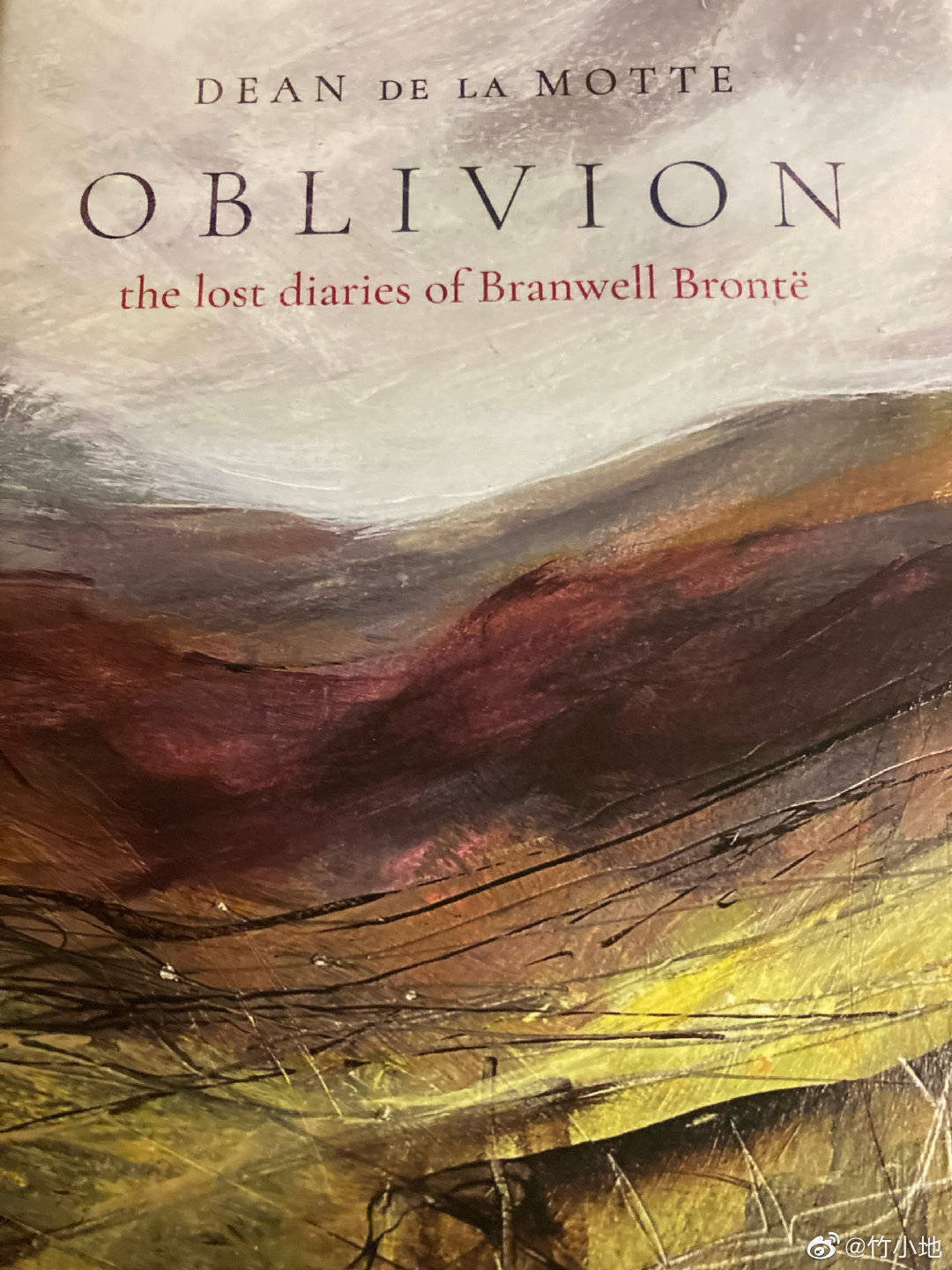

2023年2月中旬最初的几朵水仙花在英格兰开始绽放之际,我与贝壳先生去了位于约克郡的哈沃斯(Haworth)小镇,著名的小说家勃朗特三姐妹的故居。没有去之前,我们想象着她们的房子应该是位于荒原里面,就像艾米莉·勃朗特的小说《呼啸山庄》中的呼啸山庄所在。事实上,在去哈沃斯小镇的路上,尤其是接近小镇时,两边的荒原真让我们瞬间进入了小说中。而且约克郡,尤其是西约克郡,有很多这样无边无际的荒原。总让人觉着,哪里走着一个离开桑菲尔德庄园一无所有狼狈出逃的简·爱,或哪里奔跑着年幼的凯瑟琳与希思克利夫。但一进入小镇,高高低低的鹅卵石路让这种感觉几乎消失了一半,让人不禁惊奇,怎么没有荒原呢?怎么这么繁忙的小镇呵? 我们初到小镇时已经是黄昏时间,鹅卵石的主街道依然是勃朗特姐妹时候的主街道。我们当时还不知道自己相对于故居所在的位置,进入客栈后,才知道客栈与故居就隔着一个停车场,而且停车场属于故居博物馆。这真让人愉悦。更让人愉悦的是,客栈的房间是根据三姐妹的小说名命名的主题房间,我们的房间是根据夏洛蒂·勃朗特的《谢利》(Shirley)命名的。这真是有趣,我们从湖区来到这里,而夏洛蒂当年因为这本小说与她在湖区的好友哈里雅特·马蒂诺(Harriet Martineau)开始了浓烈却短暂的友谊。1849年11月20日她在写给友人威廉斯的书信中说,她想让威廉斯帮忙把这封信放在《谢利》中送给哈里雅特·马蒂诺,因为她对马蒂诺的“人品——她的作品中表现出来的人品——怀有热烈的敬慕、深切的敬仰。”(杨静远 译,《夏洛蒂·勃朗特书信》,第218页)马蒂诺所在的小镇安布塞德离我们家所在的肯德尔小镇不到半个小时的车程。因此,进入这个房间,感觉不仅进入了两位女作家的友谊港湾,还进入了湖区与约克郡的友谊。我却深深地知道,这份友谊并没有持续太久,在1853年,夏洛蒂的小说《维莱特》出版后,当马蒂诺写信说无法接受小说中的那种爱时,深深刺痛了夏洛蒂,但她还是回了信为小说中的爱进行辩护“如果男人或女人对怀有这样的爱感到羞耻,那么按照我对正直、高尚、忠诚、真挚、无私的理解,世上就没有什么正直、高尚、忠诚、真挚、无私的事物可言了。与你发生分歧,我感到剧烈的痛苦。”(《夏洛蒂·勃朗特书信》,第339页)这之后,夏洛蒂单方面终结了与马蒂诺的友谊,再也没有复信给她。而以这本小说命名的一家餐厅就在这条鹅卵石主街道上,是我们晚饭后散步时在街道上看到的,也决定了它就是次日我们吃午饭的地方。从主街道上一家叫“Hawthorn”的古老客栈吃完晚饭出来时,我们还看到了另外一家叫“Black Bull”的酒馆,这家酒馆自从勃朗特姐妹的时间就一直存在在那里,在今天它之所以吸引着包括我们在内的游客的注意是因为,勃朗特家唯一的儿子,布兰威尔(Branwell),本来是有希望与姐妹们一样在创作上闻名的艺术家,但他大部分时光在这个酒馆里度过,夜夜买醉,对酒精与鸦片酊过瘾,浪费了自己的才华,让家人甚是失望。更不幸的是,这种生活与精神上的颓废致使他31岁就离开了人间。布兰威尔所坐的椅子还在那里,望着空空的椅子,内心升起的更多是唏嘘之情。酒馆外面的墙上特意有一块黑色的板子写着自己的历史,与勃朗特家的渊源,尤其是与布兰威尔的关系。另外一家酒馆的墙上贴着以勃朗特家三姐妹与这唯一的儿子命名的麦芽啤酒。次日我们就会知晓,酒馆离故居最多五分钟的脚程。有多少个夜晚,布兰威尔从那里回家,悄悄翻墙进门。还没有开始游故居,我们已经感觉到勃朗特家渗透到小镇的方方面面了,于是更加期待次日的故居游。  所住客栈的以《谢利》主题的套间“The Shirley Suite” 哈沃斯主街上的“Hawthorn”客栈 主街道上布兰威尔常去的“Black Bull”酒馆,墙上左下角的黑板写的是他们与勃朗特家,尤其是布兰威尔的渊源 主街上一家酒馆外面墙上与勃朗特家人有关的麦芽啤酒牌 不知道是否是受疫情的影响,故居博物馆的参观开始了预约制,我们提前预约了票。次日下着雨的清晨,从客栈穿过博物馆的停车场,踏上三个石阶就能看到不远处故居的门口,石阶之上左手侧是一个蓝色的标牌,上面写着“欢迎来到勃朗特牧师住所博物馆”(Welcome to the Bronte Parsonage Museum)。勃朗特故居便是当时哈沃斯的牧师住所,他们的父亲,毕业于剑桥大学的帕特里克·勃朗特先生便是哈沃斯的牧师,他在203年前的同一个二月,1820年二月被任命为哈沃斯的牧师,两个月后,勃朗特先生带着妻子和包括勃朗特三姐妹以及布兰威尔在内的六个孩子来到了哈沃斯,住在了这栋牧师住宅里。紧挨着标牌的,左后方的建筑是当时勃朗特一家打算办学校的校舍,再后来,夏洛蒂与父亲的副牧师亚瑟·尼科尔斯在里面办了婚礼接待。在那一瞬间,我在书中读到的他们似乎比我还要迫不及待地奔向他们熟悉的地方。冬末春初总是充满了惊喜,正当我沉醉在标牌下面那一片草地上金黄色的水仙花时,忽然听见贝壳先生大喊一声,“看,彩虹。”我一回头,看到一弯全虹横跨在停车场的上方,在那一刻,除了华兹华斯的“我一见彩虹高悬天上,/心儿便跳荡不止”(杨德豫 译)还有什么能描述当时的心情呢?我几乎是如发出的箭一般,跳下石阶,到停车场更近距离看虹。当时一只黑色的鸟从那拱虹下飞过,让人欣羡不已,我多么渴望自己是那只鸟,可以飞得再高一点,栖息在那彩虹桥上呵! 停车场附近的故居博物馆标牌 我们当天所见横跨故居博物馆停车场的彩虹 待彩虹渐渐淡去,我们朝故居博物馆走去。很窄的门框上的左侧有一扇红色的门,敞开着,通向不是很大的四四方方小院子里。院子里已经开了各色的花儿,与教堂墓园隔着半墙。住所的窗户下侧是一簇一簇白色的雪滴花(snowdrops)。很难想象,这小院子与隔壁的墓园也是勃朗特姐妹玩耍的地方。且不说,她们在教士女儿的学校染病在十一岁去世的的大姐玛丽亚与在十岁去世的二姐伊丽莎白,她们所居住的哈沃斯在当时因为没有下水道,带来的水的污染,致使小镇具有极高的死亡率,很多孩子活不过六岁,而且小镇大量失去生命的人们的平均年龄是二十五岁,所以,勃朗特三姐妹与家人以及小镇上的人一样几乎是在死亡的陪伴下成长的。而她们的住所就是俯瞰死亡所在。院子里正对着门的那半面墙上有一个地方特别写着是勃朗特家人去世后通向墓园与对面教堂的通道。所以我们又会觉得这不仅是俯瞰死亡所在,甚至也是通向死亡所在。也是因为如此,我们很难在她们的作品里,我们也很难在这个故居博物馆里感受到一种属于春天的明媚。院子里正在次第盛开的鲜花似乎在对抗这种阴郁。 故居博物馆入口处 故居门口上方的女子写作像 故居博物馆的院子,以及隔壁的墓园和墓园旁边的教堂(带钟楼的那个地方) 故居博物馆所在,即,牧师住所。 我们进入住宅先见到的是两个工作人员。她们问我们从哪里来,待我们说到湖区时,她们提到说她们前几天刚去位于湖区格拉斯米尔的华兹华斯故居进行交流与学习。多么有趣啊!作为研究华兹华斯的我,以及受到影响也对这位诗人越来越感兴趣的贝壳先生,似乎感觉一个非常有趣的谈话要发生。我先提到,夏洛蒂曾经给居住在湖区凯西克小镇的诗人罗伯特·骚赛写信征求他关于女性写作的意见,且得到了他的回信。骚赛非常热切地劝她作为女性不要为了出名而写作,幸好夏洛蒂没听从他的建议。而且骚赛也曾经要求夏洛蒂去湖区拜访包括他,柯勒律治与华兹华斯在内的老诗人们呢。可是待到夏洛蒂有经济能力去湖区时,遗憾的是这些老诗人们都已经故去了。很明显,那两个工作人员很熟悉我说的这件事情,其中一个年轻女孩,看起来像是刚刚大学毕业在这里工作的那样,她问我们说,你们知道布兰威尔也给华兹华斯写过信吗?还真是被她问到了,因为要在我们故居之旅结束在博物馆商店买到一本巨厚的布兰威尔日记才能知道其中的具体细节。但在此之前,除了知道布兰威尔在23岁时去过湖区,其他一无所知。她开始给我们讲述说,布兰威尔给华兹华斯写信征求他关于以写作为生的建议,但华兹华斯没有回信给他,所以他一直耿耿于怀这件事情。听上去太有趣了。我们感谢她提供的有趣信息。 《勃朗特迷思》 后来我们在书上看到,当时年轻气盛的布兰威尔给华兹华斯写信征求纯粹以写作为生而不顾其他的意见时,华兹华斯的确没有回信给他。他自己是不理解其中原因的,因为他觉得自己的信表达了足够的诚意与礼节。但他与此同时还给当时住在格拉斯米尔的哈特莱·柯勒律治(诗人柯勒律治的长子,也是当时一位有名的诗人)写了同样内容的信,且得到了回复与邀请。也是基于此,年轻的布兰威尔去了湖区,得到了哈特莱的款待,并且得到了哈特莱给的中肯建议。大概是说,像布兰威尔这样的家庭,他首要的任务还是养家,等等。布兰威尔提到了没有得到华兹华斯回信的疑惑,哈特莱没说什么。只是说,外人看他的父亲(柯勒律治),他的姨父(骚赛)以及华兹华斯这些湖畔派诗人为英雄,主要是从他们的作品中去认识他们,对生活中的他们所知甚少,事实上,他们的天才接近于疯狂,把他们奉为英雄或者上帝去崇拜可不会有什么好结果的。哈特莱是不清楚为什么华兹华斯没有回复布兰威尔的原因的,事实是,布兰威尔那封信的确大部分读上去还是非常有礼貌,但错就错在,他说了这么一句话,他说在当时的时代,所有的诗人都分文不值,而他布兰威尔要立志写出超出他们所有人的诗作。骄傲的而且一直以为自己会不朽于后世的华兹华斯怎么不会被这句话冒犯,他还很生气地跟骚赛提到了这件事情,所以布兰威尔是无论如何都得不到华兹华斯的回信的。与他们浅浅聊完,他们祝我们勃朗特故居之旅充满收获与快乐。我们谢过,便一个房间一个房间开始了观看与研究。进门的左手侧的房间标着“勃朗特先生的书房”。房间不大。书房是他办公以及给孩子们上课的地方。因为在两个女儿在位于柯比朗斯代尔(Kerby Lonsdale)的科恩桥(Cowan Bridge)教士女儿的学校染病去世后,勃朗特先生就把夏洛蒂与艾米莉接回了家,在家教育幸存的四个孩子。教士女儿学校无论是在人文环境还是自然环境方面都是比较恶劣,我们在《简·爱》的“劳沃德学校”(Lowood)中可见其一二。夏洛蒂便是根据她们所经历的教士女儿学校来刻画的这所让人生畏生厌的学校。勃朗特先生是一个非常博学的人,他可以在文学、政治、艺术、科学、数学等方面传授给孩子们知识,当然他后来给孩子们请了艺术课老师,也是在这里上课。这些孩子们最有艺术天分的要数夏洛蒂·勃朗特,她甚至比她专门去艺术学校学习,立志做画家的弟弟还要更有天赋,这一点也是我们从故居博物馆收获的一个新信息,以前知道她会画画,因为简·爱的善画并非纯粹是作者的虚构,有她自己的影子在那里。我们是在博物馆里的展览中,在她被展出的绘画作品中,才更加了解到她在这方面的天分,也是因此,后来,她的弟弟妹妹们的绘画课都是由夏洛蒂来上了,而且如果夏洛蒂没有成为有名的小说家的话,她当时的梦想是以绘画为生。在勃朗特先生的书房里还有一架钢琴,靠左边的墙而立,钢琴主要由艾米莉和安弹奏。挨着钢琴是一个木桌,桌子上面放的是当时勃朗特先生阅读用的放大镜和眼镜。正对着门口的那面墙是壁炉墙,上面放了一些书,书紧贴着一幅黑白的画,画面上有三个十字架,每个十字架上都钉着人。这与勃朗特先生的工作与信仰有关。这是耶稣受难图,他左右两边十字架上钉着的是与他一起受刑的罪犯。那幅小小的画上还画满了围观者。壁炉架上方有一幅很大的油画,但由于无法靠近,所以我们确定上面的具体内容。右侧角落的小桌子上是包括帽子,小箱子等勃朗特先生的一些私人物品。勃朗特先生的书房有一根绳索围绕着,所以游客几乎只能站在外围观看里面的物件。  布兰威尔的遗失的日记 勃朗特先生的书房 紧挨着勃朗特先生的书房的房间是被标为“餐厅”的房间。但这个房间更像是勃朗特三姐妹的书房,比她们父亲的书房要大一点。这间房子可了不得,举世闻名的《简·爱》《呼啸山庄》《阿格尼斯·格雷》都是在这个房间写就的。通常在晚上,三个姐妹会绕着桌子边走边讨论她们的小说写作,这个习惯一直延续到艾米莉与安去世。之后,就只有夏洛蒂一个人独自在这里行走与写作。那张木桌子还在那里,就在房子中央,壁炉前方,周围几把椅子,上面有茶杯和墨水瓶,报纸,散乱的纸张以及鹅毛笔。同勃朗特先生的书房一样,房内也是被围了起来。游客只能站在门口线外努力向里观看。有的可以看清楚,而有的内容即使借助相机也无能为力。面对着门口的那面墙壁炉的上方就是夏洛蒂的肖像,为乔治·瑞奇曼(George Richmond)所画。左侧墙上的窗户侧挂着夏洛蒂的两个英雄的小幅肖像画,英国小说家萨克雷与英国将军威灵顿公爵。看着这三个人的肖像,我想到了夏洛蒂在1853年写给朋友乔治·史密斯的信,“我榷守殷勤待客的礼节,今早隆重地将他[萨克雷的肖像]吊挂起来。他在他……显得华美壮观。给他做伴的,有威灵顿公爵(你记得你曾送给我那幅画像吗?);给他做对照和陪衬的,则有里奇蒙[Richmond]为一个微不足道的人作的画像,这人在这些贵宾面前是个上不得台盘的无名小辈。”(《夏洛蒂·勃朗特书信》,第340页)。夏洛蒂在这封信中所说的“微不足道的人”“无名的小辈”都是指她自己。她提到的那幅画像就是瑞奇曼为她画的肖像。我想既然夏洛蒂如此描述,在她的时代,这三幅画所在的位置应该与今天有所不同。因为对于位于正中央的夏洛蒂来讲,威灵顿公爵与萨克雷都成了她的陪衬。夏洛蒂左右两侧都是放满了书的书架,那些书不一定是夏洛蒂时代的,但这一家人真是在父亲影响下广泛阅读的一家人。左侧书架下方靠近壁炉的地方有一把椅子,以前安经常坐在旁边,脚搭在壁炉挡上取暖,而右侧墙壁上倚靠着一个黑色的皮沙发,沙发上方是她们命运多舛的兄弟布兰威尔的石膏头像。那皮色的沙发是勃朗特家的沙发,艾米莉就是在那个沙发上度过了她一生中的最后时刻。 勃朗特家的“餐厅”,也是三姐妹写作的地方 餐厅内的沙发与布兰威尔的石膏头像 对着餐厅的右手侧房间是勃朗特家的厨房。厨房不大,在他们入住牧师住所的18个月后,勃朗特夫人病逝,孩子们的姨妈过来照顾他们,这几个孩子们也会参与到厨房里的一些家务中,夏洛蒂与安出去做家庭女教师的那段时间,艾米莉就帮着姨妈在厨房里烤面包,这对她来说,可以从疲惫的写作中得到片刻安歇,我们很难想象《呼啸山庄》的作者其实是家里面最欢快的那一个。今天的厨房很简单,左侧墙上橱柜里陈列着餐具,橱柜一旁是一个桌子,上面放着做饭秤量用的一些器具,门口对面是壁炉,上方晾着白色的棉布,我猜想是不是在还原当时勃朗特家洗涤的当时做饭用的以及其他一些织物,按理说厨房可能是冬天最适合晾晒衣物的地方。右侧墙是一个立柜,不知道里面是什么内容。后来我了解到,厨房的后面是一个洗衣房,所以那些悬挂的白色织物,可能是在还原他们当时洗涤后悬挂衣物的情景。一楼最后一个房间是夏洛蒂的丈夫尼科尔斯先生的书房。这间房间原来是储放煤炭等燃料的房间。站在那里看着夏洛蒂为自己的丈夫改造的书房,很难不想到两位曲折的感情故事,尤其是对于尼科尔斯来说,当时爱慕夏洛蒂多年的他向夏洛蒂求婚时,得到了拒绝,而且还得到了勃朗特先生的疏离。勃朗特先生认为尼科尔斯这位年薪只有100英镑的副牧师根本配不上他的女儿,而夏洛蒂对他也没有爱意,是后来这对父女慢慢被打动,才成就了姻缘,夏洛蒂也在婚后爱上了自己的丈夫,带来了她生命中短暂的幸福时光。壁炉上方是尼科尔斯先生的肖像画,左侧墙上挂的不是当时的物件,而是1879年拆毁的哈沃斯老教堂的一些纪念物。这个房间内部没有围绳,相对比较空旷,但是我们在这个房间里看到一个特别震撼的作品。就是完成于2017年4月6日至2019年1月1日的《呼啸山庄》的手稿。这个手稿有什么特别之处呢?艺术家克莱儿·图米(Clare Twomey)邀请故居博物馆的游客来重新制作艾米莉遗失的《呼啸山庄》的手稿。一共有大约一万个游客被邀请每人写一行,这些游客从六岁到九十岁年龄不等,共同完成了这份手写的手稿,用以庆祝艾米莉诞辰200周年。那份手稿在玻璃罩的保护下,看上去非常令人震撼。尼科尔斯先生的书房没有多少可以看的,所以我们在参观完一楼所有房间之后开始去二楼接着参观。在第一段楼梯的终点平台上有一台大的落地老爷钟。这台钟属于勃朗特家,曾经每个晚上九点钟,勃朗特先生会走下楼梯锁上前门,再到餐厅勃朗特姐妹写作的地方跟女儿们说不要熬夜太晚,然后上楼给老爷钟上弦。从老爷钟旁边的窗户向外看,可以看到窗外勃朗特三姐妹的铜像。在通向二楼的另一段楼梯右侧墙上挂着布兰威尔为他的小说家姐姐妹妹们画的肖像。或许是因为当时三姐妹都是以男性化的名字Currer Bell(夏洛蒂的化名)、Ellis Bell(艾米莉的化名)、与Acton Bell(安的化名)出版的她们的小说,评论家或者将这三人视为同一人,或是将她们接受为男性作家。即使到后来,人们认出了夏洛蒂。但艾米莉与安很早就去世了,三人并没有太多作为三姐妹成名的机会。因此,在勃朗特姐妹的时代,也很少有人给她们一起画个肖像,这幅画像是唯一的三人都在而且幸存下来的肖像图。而且画中的三姐妹都只有十几岁。这幅图最初发现的时候,是被中间的一根柱子分开的三姐妹,夏洛蒂在一边,安与艾米莉在另外一边,她们三个围着一张带书的小桌子。但是在过去的将近两百年的时间里,那根柱子下方渐渐显示出一个类似幽灵的存在。直到2015年,才鉴定出来,那根柱子下的画像实则是布兰威尔他自己。柱子是他涂去自己所用的掩饰。他为什么要涂去自己,没有人知道真正的原因,可能是他觉得四个人在那幅画中有点拥挤,又或者这个一直活在三个姐妹阴影中的布兰威尔觉得自己还是不要在那里的好,至于具体为什么,后人只能猜测了。这幅肖像被尼科尔斯先生带回了家乡爱尔兰,折叠起来放在柜子里,所以我们现在看到的肖像依然是充满折痕。我第一次见这幅画像是近十年前在位于伦敦的英国国家肖像馆。所以不知道在故居的这幅是原迹还是复印图。其实,近些年还发现了另外一幅,准确来说,复原了另外一幅布兰威尔画的三姐妹图。那幅图中的姐妹顺序有所改变,安与夏洛蒂被挪到了左边,右边是艾米莉,布兰威尔挨着妹妹艾米莉,他拿着一杆枪。这幅画与上一幅一样被尼科尔斯先生带回了爱尔兰,但他觉着画像太不像了,所以几乎毁掉了大部分图像,只有艾米莉的那部分还留着。幸好有照片留存,所以后人又复原了那幅图。在勃朗特家族展览室里面可见那幅复原了的图。所以说,真正幸存完整的三姐妹图,就只有上面一幅。  勃朗特家的“厨房” 尼科尔斯先生书房内游客参与的《呼啸山庄》的手写稿 楼梯平台处的老爷钟 在平台处看到院中的三姐妹铜像 布兰威尔所画的三姐妹的肖像画,若仔细看,布兰威尔就藏在那根柱子下面 展室中复原的三姐妹与布兰威尔图 二楼右手边第一个房间是仆人的房间。住在那个房间里的女仆是哈沃斯本地人,她在勃朗特家工作了三十年,在夏洛蒂去世前一年去世。房间里只能看到她。仆人的房间里除了一面镜子,一个带着披肩、围巾的橱柜之外,几乎空无一物。在那个橱柜里我看到一个非常有趣的物品,是一件绣花的米色带着流苏的丝绸披肩,而且这个披肩是产自中国,从中国进口而来。有趣的是,对于这件异域风采的织物是如何成为勃朗特家的物品的,博物馆也还没有调查清楚。对这个丝巾的介绍上写着,这一点有待弄清楚。但身为中国人在那里看到中国元素的物件,还是非常兴奋。女仆的房间旁边是夏洛蒂的房间,这是我们一直想去看的房间,因为里面据说有夏洛蒂亲自设计的衣服。这个小说家真是多才多艺。但当时夏洛蒂房间的门口几乎是水泄不通,旁边的“孩子们的书房”也是,我们隐约看见一个泰迪熊,其他的也没看清楚。左手边布兰威尔的房间比较宽敞,所以我们就选择先进入布兰威尔的工作室与房间。 来自中国的米色流苏披肩 一进入布兰威尔的房间兼工作室就有一种进入落魄艺术家的房间的感觉。里面乱糟糟的,或者说是一种人为的乱糟糟的设计。我们进去之后也才发现,这是否是布兰威尔房间原来的样子还不好说,因为介绍文字说这是一种“戏剧化的重新想象”。我更愿意相信是后人根据一个颓废潦倒的艺术家的房间可能的样子设计的。而且这里面东西的安置都是在英国的桂冠诗人西蒙·阿米蒂奇(Simon Armitage)的组织下完成的。虽然是重新想象,但根据布兰威尔自己的爱好以及当时那个时代的风格,在一些复古物件的协助下,呈现的一种尽可能像原来样子的一种布置。进门左手侧便是一张乱糟糟的床,床上的枕头睡衣与被子都有一种刻意的乱。床边地板上有几张写满文字的凌乱的纸张和一张素描。床旁边靠近窗户的桌子上更是。窗台上几本书,桌子上一盏油灯,几本书,还有几张凌乱的纸,翻开的一本书。再往右侧,对着门口的那面墙上是布兰威尔的一些素描画,右手侧有一张桌子,桌子上放着一幅不知道谁画的一位女子。画像前面是一个塑料质的白色鹿头与鹿角。再往下面是布兰威尔的素描画,素描纸,还有一个不知道什么动物的角。总之整体就是一种凌乱的感觉。站在他的房间里很难不去想象他那可以说是失败悲惨的一生。布兰威尔也曾出去闯荡,专门去学画画,立志成为一名画家,但松散的个人习性,几乎是做什么都不成。姐妹们好不容易给他找了一份工作,他还跟女主人暧昧起来,被人家赶了出来。他在Black Bull买醉的时光或许也有很多对自己的无奈吧,姐妹们也几乎都对他失去了信心,感觉他无药可救。1848年9月,他是带着多少遗憾又有多少解脱离开这个世界,虽然只有31岁。同年12月,他的妹妹艾米莉也离开了这个世界。无论家人对他何种情感,他们一个又一个的离去,浓化了这栋房子深深的悲伤与哀愁。因为次年5月,安也要离开这个世界。这栋房子对于夏洛蒂与他们的父亲来说,就是《传道书》里面所说的“遭丧之家”(house of mourning),但这栋房子曾经也是这本智慧的书所说的“快乐之家”(house of mirth)。虽然勃朗特先生身为神职人员,而《传道书》里说“智慧人的心,在遭丧之家;愚昧人的心,在快乐之家”,为着智慧的缘故,那谁也不愿意选择前者。也是如此,你在这样的房子里,总是会感到一种无言的阴郁与悲伤,为那些一百多年前过早失去生命的年轻艺术家们。 布兰威尔凌乱的房间一角 我在书上看到的内容是,为了监督布兰威尔,勃朗特先生与他是居于同一个卧室的,但在布兰威尔的卧室与工作室,我并没有发现另一张床。或许是为了突出布兰威尔作为一个颓废艺术家的形象所以略去了勃朗特先生那一部分。 布兰威尔的房间内有一道门,我们顺着门走过去,原来通向的是勃朗特家族的展览室。在展览室里除了了解到他们父母的身世,姐妹们的成长,以及在成长中一起做的事情,印象最深的有两件事情,一是,夏洛蒂自己制作的一本小书,一是,勃朗特家孩子们尤其是夏洛蒂作为画家的形象。在展览中看到一本特别小的书,有多小呢?那书的长度应该不超过三厘米。上面放了一个放大镜,供读者看里面的内容。夏洛蒂制作了不仅一本这样的书,这是其中一本,名为“年轻人的杂志”(Young Men's Magazine)。完全是夏洛蒂用羽毛笔手写的故事,诗歌,评论等内容。夏洛蒂是按照市面上杂志的内容版式来制作这本小书的。看上去放大镜都比书要大,你不禁在想,那么小的字要怎么写出来,在我看来真是一个奇迹,热情带来的奇迹。 夏洛蒂制作的小书,放大镜下那本特别小特别小的书便是 展览中有不少夏洛蒂与布兰威尔的素描。在1828年,1829年左右看到不少夏洛蒂与布兰威尔画的废墟图,考虑到当时两个人只有十几岁,我想应该是勃朗特先生给孩子们请艺术家上艺术课的那段时间的作品。随着时间的进展,我发现,即使是素描图,夏洛蒂的画也显示出一个成熟画家的手法。其中一幅是她23岁时画的罗马的维纳斯神庙的遗迹。在展览快要结束的时候,我看到了另外两幅她在16岁时画水彩画,两朵花儿,一朵是蓝色的花儿,我无法辨认出花名。另外一朵是樱草花。画功之娴熟与精美让人很难看出来是十几岁的少女画的花儿。她在16岁时给朋友写的信中就提到,她从早晨开始画画,做完白天的琐事之后,她晚上阅读,写作或画画。展览中夏洛蒂的素描最多。我在另外一本书上曾经看到夏洛蒂画的她们家的小狗,艾米莉也画过同一只小狗,两人的画看上去都并非业余之作,等等。参观展览的有七八岁的小女孩,也有七八十岁的老人,我看到不止一个小女孩拿着笔安静地在描画夏洛蒂的素描,一些行走不便的老人,看一会儿在旁边的椅子上坐一会儿,接着再看。这些画面都很让人感动。展览室的墙上不止一处写着《简·爱》中的名句。其中一句是简·爱对罗彻斯特的控诉“你以为,因为我贫穷,默默无名,长相普通,个子矮小,我就没有灵魂没有心吗?你想错了了!”,还有一句是简·爱与罗彻斯特婚礼上收到的那句反对的话:“这个婚姻无法进行下去:我宣告其中存在着一个阻碍。”离开这个展览室,紧接着是另外一个专题展览,题目为“勃朗特三姐妹与自然环境”(The Brontës and the Wild),主要是展示三姐妹作品中与天气,和自然风景相关的主题。熟悉三姐妹小说的人,尤其是夏洛蒂与艾米莉小说的读者会在这里找到很多熟悉的共鸣。这个展览是故居博物馆的最后项目。参观完这一点就到了故居博物馆的商店,然后就可以从商店走出,结束整个展览。 夏洛蒂用铅笔画的维纳斯神庙的遗迹 夏洛蒂画的樱草花水彩画 夏洛蒂画的命名为“蓝色的花研习图” 商店的门口对面墙上写着各种语言的“欢迎”,其中有繁体中中文,很让人亲切。更让我倍感亲切的是,我在里面一本关于女性的英文书中,发现了有一章是专门写张爱玲的。那本书的题目是《书虫:把自己写进历史的女人》(Bookish Broads: Women who Wrote Themselves into History)。另外一个收获是在那里买到了一本叫《遗忘》(Oblivion)的很厚的布兰威尔遗失的日记集。随着勃朗特姐妹被研究得愈加深入,几乎是处于她们阴影中的这位勃朗特家唯一的儿子及其悲剧性的艺术人生,越来越浮现在人们眼前。对他的研究这些年也多了起来。而这本书将会是重要文献之一。 《书虫:把自己写进历史的女人》 离开商店时,外面下着小雨,享受过一顿精神盛宴之后,感觉到肚子的饥饿。我们去前一天晚上决定去的“维莱特”这家店去吃午饭。然后在主街上发现了三家很有特色的书店。其中一家特别引人注目,名字为“哈查德&女儿们”(Hatchard & Daughters)。不止在英国,我们更习惯见到的很多公司名是什么什么&儿子们(Sons),这家书店取这个名字,我想一方面是因为这是勃朗特三姐妹所在的地方,另一方面也可能是店主想与众不同。但遗憾的是,这家书店当天没有开门,我们无法去问个究竟。第二家书店名字是“T. Venables”,有趣的是,在T的下面有一个括号,里面写着(No, it’s Tony)。让人忍俊不禁的同时,会突然意识到这家店主的名字就是Tony,我们进去之后,店主坐在右手边一个角落里,柜台后面,尽可能避免与顾客任何的视线接触。这是第二个有趣的地方,一般来讲,你会指望店家热情打招呼什么的,像很多其他书店一样。但这位店主尽可能避免与任何人打招呼。第三个有趣的地方是,进去之后发现店里面有很多二十世纪六七十年代的明星海报,其中有安迪·沃霍尔、鲍勃·迪伦等迷幻、嬉皮的一代,让人感觉这位店家大叔也有一颗这样的心。他似乎不在乎是否有人买书,甚至给人一种感觉就是,最好别麻烦我等等。无论如何,经历一家这样的书店,这种惊奇会带来喜悦的。街上第三家书店是女性书店。我发现不少男性看一下粉色的店与店名,便避开了,我进去看了看,里面全是女性,贝壳先生说他要在外面等我,不知道是不是作为男性被这家店给冒犯到了还是怎么的,很少有书店是贝壳先生不进去的。不过虽然我进去了,也没找到自己感兴趣的书。但这家书店的存在让人感觉特别耳目一新,也让人感觉到哈沃斯小镇的多样性与包容性。还有一家店,是勃朗特姐妹的时代就存在的一个药铺,现在成了一个香氛与蜡烛店,里面还有不少的博物学的书,不少人慕名而去,试图寻找她们的踪迹。 主街上的“维莱特”餐厅 当天没有开门营业的“哈查德&女儿们”书店 Tony的书店 外面下起了小雨,我们决定往回走,因为第二天还要去位于湖区格拉斯米尔的华兹华斯故居博物馆中的“到湖区去”的专题展览。在回去的路上,我们特意从Black Bull绕小路,走了布兰威尔常走的路,一路上会经过与他家在一侧的教堂,他爸爸工作的地方,就在墓园的对面,而他家是紧挨着墓园,都在一侧,与墓园相对的另一侧是当时勃朗特家想办学校的地方,也是夏洛蒂婚礼进行接待的地方。那里关着门,我们只能透过门缝看到空荡荡的房间里几张桌子,别无其他。我在墓园栏杆外站了片刻,贝壳去里面寻找勃朗特家人的墓碑,未果。我们后来知道他们一家人都在教堂里面。但我站在那里想到的是近170年前的4月,在1855年,刚怀有身孕的夏洛蒂因风寒去世后不到一个月,英国著名诗人与思想家马修·阿诺德来到这里,写了一首《哈沃斯教堂墓园》。他在里面追忆了夏洛蒂曾经去湖区他家拜访时候的样子,最重要的是有不少诗行献给了布兰威尔,他写到说“我也曾经听说一个,/一个兄弟——他安眠在此处吗?/在所有有天赋的家族中/他不是最没有天赋的那个;年轻,/不快乐,口若悬河——承载着很多希望/与泪水的一个孩子。/啊,孩子,如果你在这里安眠,好好睡觉!/缪斯也曾在你的摇篮/露出明媚的笑容;/但是一些黑暗的影子出现/(我不知道是什么),而且干涉其中。”在这样有天分的一家人中,对布兰威尔这样特别的一位,你很难不给予额外的关注。他与其他几个姐妹如此不同,但又几乎有着同样的天分,由于自己沉迷于酒精而被折断了双翼的天使。这是怎么样的一家人啊。站在那里,再看一眼院子与房子,在这贫穷苦难的家庭里,有着多少智性艺术的回声啊。我不得不想到华兹华斯那行“朴素的生活与高尚的思想”(Plain living and high thinking)。他曾在19世纪初,哀叹英格兰已经没有了这种生活方式,而他们自己以及勃朗特家族本身是多么强有力的反证,他们就是这种生活方式的典范啊。想想,勃朗特先生曾经一度几近失明,全家人担心爸爸会失去这份工作,而他们又都会无家可归。这也挡不住绘画,钢琴,阅读与书写。 主街一角 夏洛蒂婚礼招待地 故居隔壁教堂墓园内对勃朗特故居的介绍图 下雨天急着赶路回去,我们在路上才想到,还有夏洛蒂的房间没有看。而且,哈沃斯荒原也没有来得及看。因为夏洛蒂的传记作家,盖斯卡尔夫人的缘故,包括我在内的很多人都以为夏洛蒂家就在荒原边上,或者在荒原中。盖斯卡尔夫人在给夏洛蒂写的传记中,为了为批评家批评她的语言粗糙狂野辩证,特别说,是因为她们家住在荒原沼泽这样的环境中,所以才会有那样的语言风格。实则,他们家离荒原有一段距离。也是因为如此,如果要想去那里,还需要至少多一天待在这里。所以我们只能寄希望于下一次,用一天的时间,去徒步哈沃斯荒原,去看看艾米莉常坐的石头,去看看激发艾米莉写出《呼啸山庄》的那栋房子,还有以凯瑟琳与希思克利夫命名的两棵树。每逢艾米莉的生日,总有她的读者们去树下放花儿来纪念这位荒原中的玫瑰。 哈沃斯荒原上以凯瑟琳与希思克利夫命名的两棵树 在回程的路上我看着雨雾中不清楚的荒原,跟贝壳先生说,你不觉得勃朗特先生就像是《圣经》中的约伯吗?他失去了妻子与所有的孩子,被夺走了一切,但他一生还是献给了他的神,内心有多少坚韧是外人不知。那幅他老年时候的照片更给人这样一种受尽苦难却充满坚韧的感觉。他说,是啊,可是我们多么希望那是一个考验,待他表明真心后,神会还给他失去的一切。但看似,那所有的一切要在他百年之后,才能再失而复得了。 勃朗特先生晚年相片 之后我们陷入沉默,我望着窗外想,无论如何,于世间而言,我们还是要感激,这位坚韧的老先生给了我们不止勃朗特三姐妹这些巨大的精神财富。

|