清光绪二十七年(1901)三月,直隶永平府抚宁县周各庄(今河北省秦皇岛市抚宁区)内发生了一场血腥屠杀。当地举人王维勤借办理团练剿匪的机会,筹画并带领家人以及部分村民屠杀了本村李家十余口人。其中,王维勤留下来要卖与他人做妻的李家儿媳小李马氏乘隙逃出。此后,小李马氏到县、府、直隶各处控告王维勤,前后花费近三年时间,但都未能伸冤。最后,在新成立的工巡局事务大臣那桐(1857-1925)的主持下,李家冤情得以伸张,王维勤被凌迟处死。这起案件在当时曾引起中外轰动,时至今日,地方上仍流传着关于王维勤案的传说和戏剧,影响深远。

关于王维勤案,时人感叹道:“王维勤之初意原亦无存杀害之心,怎奈事有凑巧,李、王两家该有前生冤债,平空生出一桩祸事来。”(《清代遗事撷华》卷二《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)其实,这起屠杀事件的发生和演变不仅受个人影响,一些结构性的“前生冤债”也在其中起着作用。

晚清衙署理案

周各庄里的王、李二家

血腥屠杀发生在抚宁县。这里地势北高南低,北部为山地丘陵,南部多是平原。这种地理环境下的抚宁县,土地贫瘠、资源缺乏,人们从事的主要是种植高粱、水稻等农业活动。此外,猪在当地的生产活动中扮演着重要的作用,抚宁谚语“猪是家中宝,粪是地里金”便是明证。(《抚宁县志》)王维勤案的爆发就与猪这个“家中宝”有关。

周各庄位于抚宁县的北部丘陵地带。它南邻县内最大的河流——洋河(王维勤在洋河边枪杀了李家6个小孩),往南20余公里就是县城。此外,周各庄村东边的台营、西北边的麻姑营与当地民众有着紧密联系。明代以来,为防御边患,政府就在台营驻扎军兵,这里由此成为当地的政治、经济中心,平日遇到盗匪等问题时,当地人多到台营躲避。(郭永春编著《古今台头营》)至于麻姑营,它与周各庄的联系之一体现在婚姻方面,王维勤案涉及的小李马氏、董树森等人均来自麻姑营。

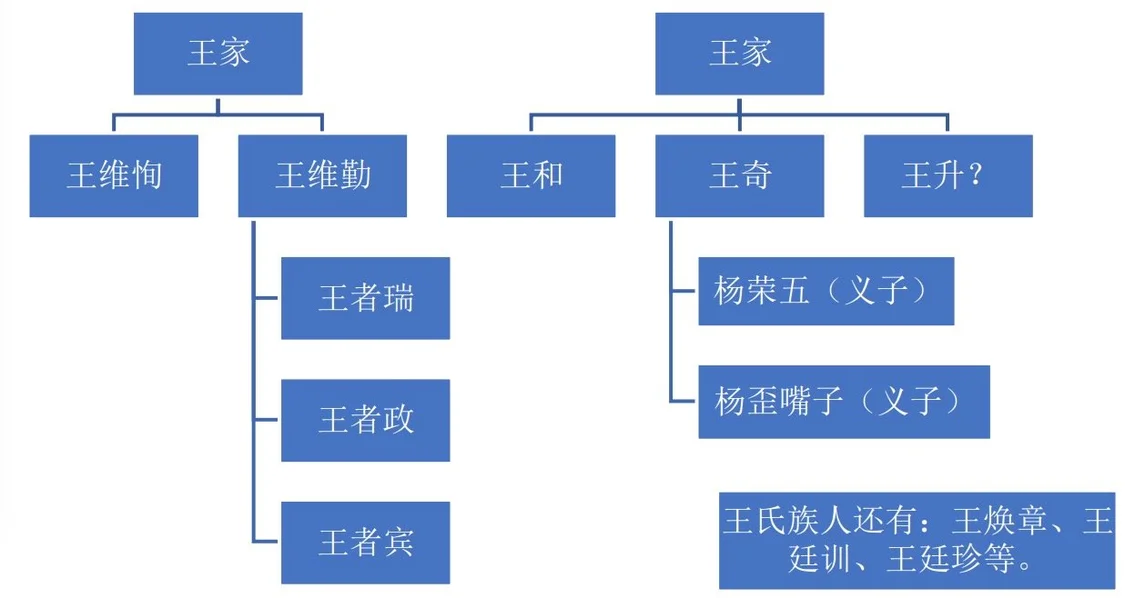

清末的周各庄生活着王、李、杨、曹、陈、赵、程、汪等姓氏,是个杂姓村。其中,王家在周各庄村的势力最为显赫。他们人口众多、积累了大量的财富,以及最重要的是:他们有政治影响力。本文的主角王维勤是光绪二十年(1894)的举人,案发时为候补知县,本来有一定的政治前程。王维勤的长子王者瑞在京城的八旗中学充当司事,是个靠近权力中心的文化人。王维勤的兄长王维恂的身份是廪生,担任当地看青组织青苗会会首,而此时的青苗会已经演变成乡村权力机构。(杨念群《华北青苗会的组织结构与功能演变——以解口村、黄土北店村等为个案》)王家以青苗会为依托,组织起一帮为其在周各庄长势、跑腿的人。王维勤的族弟王奇是抚宁县的捕役,熟稔地方的人际关系、权力运作等事项。此外,王奇还收了杨荣五、杨歪嘴子等人当义子,当王家有所行动时,这些人往往冲在最前头。

周各庄的王维勤家族

王维勤是王家的主导人物。举人身份为他提供了足够多的正面保障。案发后,小李马氏到都察院控告时,发审处委员质问她:“王维勤一榜出身,岂有杀人之理?”在官员看来,举人似乎不会犯法去杀人,这种认知为审判制造了不少障碍。此外,举人身份为王维勤以及王家提供了足够多的人脉。王维勤因举人身份得以办理团练,并且与英军合作。因此,当小李马氏四处控告王维勤时,王家便向驻扎在山海关的英军求援,想借外国势力对地方政府施压,以了结案件;英军拒绝后,王家又委托卢龙、抚宁二县绅士联名上申,将王维勤保释回家;之后,王维勤又利用与抚宁知县,乃至保定知府的关系来逃避审判。举人身份甚至在王维勤死后还发挥着作用。被凌迟处死后,亲友碍于干系,不敢去收殓王维勤的尸体,最后是由在京城任官的葛毓芝(1857-1942)念及二人的乡榜同年之谊而去帮忙收殓。(《唐山市志:文化、社会、人物》)

通过王维勤的人脉,已经看到他以及王家处理事情时的手段,这里再举几例。大屠杀发生后,小李马氏的逃脱,使掌握局势的王家处于被动,面对小李马氏不停的上诉,王家尽其所能应用自家掌握的资源来应对。在这个过程中,王家首先利用对审判程序的熟悉,制造证据控告李家为票匪;此计不行之后,王家又威胁、控告帮助小李马氏上诉的李家族侄李功和妹丈董树森为讼棍,也就是通过挑唆别人打官司而从中渔利的那类人,李功受此惊吓退出诉讼,董树森则被抓进监牢。此外,王维勤不仅花钱贿赂前来调查案件的官员,还用钱买通毗邻抚宁的卢龙县民去杀害小李马氏,甚至想要花钱收买帮助小李马氏上诉的李功、董树森等人。案件末期,在王维勤节节败退之际,他还是找到说合人,希望通过王、李两家联姻、给小李马氏养赡费等方式来解决事情。由此足见以王维勤为代表的王家所能使用的手段之多。

上述种种情形再再说明了王家在周各庄拥有的巨大能量。两相比较,同村的李际昌家就显得过于单薄了些。

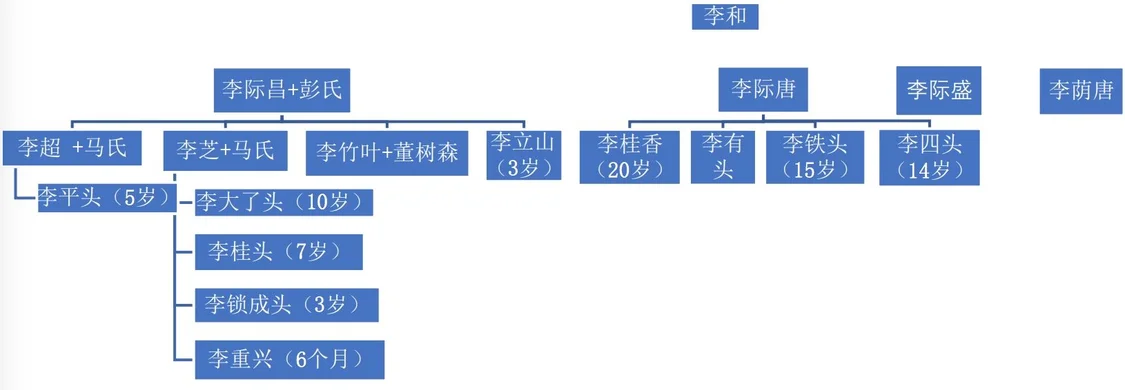

与王家相比,李家能拿得出手的资源或许就是财富和人口了。李家颇有资财,资料记载“李氏家中充裕,素来节俭,也算是本庄财主”。同王维勤家族一样,李际昌家族也是人口众多。由现存材料可见,李际昌和妻子彭氏生有三子一女,其中二子均已完婚并育有孩子,长子李超娶马氏(大李马氏),次子李芝娶的妻子也姓马(小李马氏),李际昌还有个女儿李竹叶。李际昌有一亲兄弟李际唐,际唐生有一女三子,案发时这些儿女均未完婚。除此之外,李际昌还有叔父李和,堂兄弟李际盛、李荫唐,族侄李功等亲属。(《清末北京志资料》)虽然人数众多,但这些人在政治方面似乎没有任何的权力。

此外,在京城开店的永平府陈家“素与李家相善”,这是相关材料中提及的唯一一个在大屠杀发生后帮助李家,但彼此间没有血缘、姻亲关系的人家。

李家的人际关系基本上局限在同族、姻亲关系内。让他们依恃,并能够提供帮助的人脉非常有限。这种局促可以从大屠杀发生后,李竹叶立即被许配给麻姑营的董树森这一举动中看到,因为当时“(小李)马氏立志报仇,不暇顾及竹叶,故将他许配人家,终身有依”。实际上,小李马氏将李竹叶许配给董树森,除照顾外,更多的是李家在危机时刻通过婚姻关系选择了个能帮助自家的人。在之后的诉讼过程中,董树森的确为小李马氏提供了很多帮助。

周各庄的李际昌家族

由此可见,在周各庄内,在财富和人口方面具有一定实力的李家,完全无法和在财富、权力、人脉、计谋等方面具有绝对优势的王家抗衡。在这种实力悬殊的情况下,王家把目光投向了李家,一场悲剧就此开始。

诈财不成,反丢面子

周各庄村王、李两家的冲突是王维勤引起的。这与他在家等待就职的候补状态有一定的关系。候补官员每朝每代都有,但是到王维勤生活的清代光绪年间(1875-1909)则达到了顶峰。(肖宗志《候补文官群体与晚清政治》,巴蜀书社,2007)原则上,这些候补官员拥有就职的制度承诺,但因为人数实在太多,很多人不能立马就业,甚至于有人终身不能就职。由此形成了一种时人周汉(1842-1911)所谓的“年来候补人员莫不师师济济,闲居累岁,困顿无聊”的现象。(吕实强《教务教案档》第五辑)王维勤便是这些候补官员中的一员,史料记载,他“闲暇无事,与胞兄王维恂终日刻算诈害良民之计”。这种候补在家,而又没有多少事情可干的状态,为王维勤创造了大把的闲暇时间和精力。

于是,王维勤打起了同村李家的主意。小李马氏向那桐控告时说道:“王维勤前因强买伊家房产,并因借贷不遂,挟有嫌隙。”(《那桐日记》下)指出王、李两家的冲突源于王维勤觊觎李家财富。此外,还有其他的说法,比如,王维勤“常想自家如此势力,乡人莫不敬服,独李家不肯依附,久欲寻李家之隙,为诈财之地”。王维勤凭借自家势力横行乡里,但李家却对此并不买账。因此,他想要寻隙向李家“诈财”,这样做,在获得财富的同时还能趁机打压李家,使其“敬服”,从而建立王家在周各庄的绝对权威。

有了“诈财”的想法,就要千方百计寻求实施的机会。好巧不巧,一场大雨把机会送到了王维勤面前。光绪二十五年(1899)七月,夏天的一场暴雨冲毁了李际昌长子李超家的猪圈,一头猪跑了出去,践食了村人即将要收获的庄稼。王维勤得知此事后,喜形于色,说道:“从前屡欲寻李家之隙,不得其便,今乃遇此好机会,岂可轻易饶他。”(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)对王维勤来说要打压李家,需师出有名,对他这样一位拥有举人身份的地方士绅来说,尤其如此。如今,李家的猪践食庄稼一事,正好为他提供了绝佳的机会,他可用对方伤害公众利益为名对其进行“正义性”的“惩罚”。果不其然,王维勤伙同族邻,将李家的猪拉到村里观音老母庙中宰杀,并与负责看顾庄稼的青苗会会众分食。不经主人同意,便将别人家的猪宰杀分食,王维勤此举分明是在当众羞辱李家。

吃过猪肉后,王维勤派人到李际昌家,说他故意放猪践食青苗,要求其缴纳罚款。如若不然,就要送官拿办。在这里,王维勤仗着长兄是青苗会会首的身份,借官方的名义向李家施压,以为如此可使李家屈服。但是,事情却没有往王维勤预想的方向发展。李际昌听到消息后,又气又恼。自家的猪被人吃了,自己还要缴纳罚钱,这明摆着就是在欺负李家。因此绝不答应前来说合的人的要求。对此,这些看似扮演仲裁者角色,实际上是王维勤帮手的说合人又劝李际昌少缴些罚款以解决此事,但李际昌发誓绝不允从。

王维勤得知李际昌拒绝后,怒气冲天。他没想到李际昌居然会拒绝缴纳罚钱,这简直是对他权威的冲撞。这还了得,王维勤立马让青苗会首,也就是自己的长兄王维恂出面撰写呈文,并在其中联写10余个青苗会众的名字,以公众的名义向县衙门上诉称李际昌为青苗会匪。为加强说服力,王维勤还凭借和抚宁知县的旧交关系,在呈文中加具了自己的名片。果不其然,抚宁知县收到呈文,念及与王维勤的交情,再加上在县衙中任捕役的王维勤族弟王奇从中斡旋。李际昌当晚就被捕,伺候了一顿刑杖后,关进了监牢。

县衙逮捕李际昌的时候,其子李超、李芝在恐惧之下躲到台营,妻子彭氏和弟弟李际唐到县里探视他,当晚没有回家。此时,在周各庄内,李际昌家已经没了可以主事的男人。无奈之下,李超的妻子大李马氏到王家央求王维勤放过李际昌。结果却是,王维勤非但没有答应,还趁机调戏大李马氏。受此侮辱,大李马氏竟拿起剪刀自杀,未几,身死。

涉及到人命,事情就闹大了。李超、李芝两兄弟得知大李马氏死亡的消息后,立刻赶到永平府、通永道两处衙门控告王维勤杀人。其后,在上级衙门的指示下,抚宁知县票拘了王维勤,并放了李际昌。其后,以李马氏自戕身死填写了尸格,并把全案文卷解送到永平府衙门审办。由此,关于大李马氏死亡一事,李家认为是他杀,地方官则认为是自戕身死,此事就此处于悬而未决的状态中。

大李马氏的死亡让李家在王、李两家冲突中掌握了主动权。为了平息此事,王维勤委托他人前往李家说合,希望两家协商解决。与前次请的伙同自己的说合人不同,王维勤这次请的是抚宁县的书吏、周各庄的陈、赵、李、程、汪等姓氏人员。他承诺只要李家能“销案息讼”,自己就愿意出1700吊钱给大李马氏治丧。尽管此时处在上风,但李际昌终于明白了自家并没有实力与王家抗衡,愿意结案。但他心气难平,想借此机会羞辱王维勤一番,便对说合人讲道:

看诸君之面来此讲和,理当一一听从,但银钱本是小事,并不较量多少。惟见媳马氏死得如此节烈,且又不曾生子,则穿孝打旙谁能经理?必须王维勤来穿孝打旙,匍匐哀号,如同亲生之子;并要在庄头道旁建立节烈石碑,以表扬马氏节烈,庶死者不致含恨于九泉,而生者亦有荣于斯世矣。如能依言允从,定即销案息讼。

王维勤见李家松了口,“以为树立一块石碑,尚为小事,至如穿孝打旙,实为最难问题。岂有堂堂之官绅,竟与乡妇作孝子乎?不惟留一世之臭名,且受众人之耻笑,此事断不能允许。惟有再出钱七百吊,求免穿孝打旙……仍行建立碑碣。”(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)李际昌见王维勤加了钱,并且答应为大李马氏建节烈碑,也就不再执拗,愿意就此销案息讼。

但是,事情的发展并不尽如人愿。光绪二十六年(1900)二月,大李马氏出殡之日,王维勤送来的却是一块无字白碑,而不是之前答应的表扬大李马氏的节烈碑。因为他担心自己做的事情一旦刻在碑上,就会成为他人的笑柄。李家见王维勤如此敷衍任事,便不肯完案。王、李两家的仇隙由此越结越深。

在这次交锋中,王、李两家在金钱方面达成了一致,真正的分歧在于王维勤是否为大李马氏穿孝打旙、建立节烈石碑等事上。

这些事与金钱无关,关乎的是面子。李家在与己有利的情形下,想要通过让王维勤丢面子从而使得自家有面子。但是,王维勤送来的无字白碑让其目的落了空,因此不肯息讼结案。但是对举人王维勤来说,别说穿孝打旙、建节烈碑,就是赔钱一事,也是有损面子的事。他对此一直耿耿于怀,以至于后来发动大屠杀时,对着被抓的小李马氏说道:“我的仇也算报了,你们家从前硬派我做你家孝子,并要我建立石碑,以污辱我的声名,不肯息讼结案,那知也有今日。”(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)王维勤一直记恨李家让自己丢面子的事情。对他而言,面子非常重要,因为“面子是一种由于个人表现出来的形象类型而导致的能不能被他人看得起的心理和行为”。(翟学伟《个人地位:一个概念及其分析框架——中国日常社会的真实建构》)李、王两家围绕大李马氏展开的较量,对王维勤而言,有辱其举人、官绅的形象类型。这让他产生了自己被李家人看不起,乃至于被周各庄人看不起的心理。这一心理导致他采取了极端的报复手段。

斩尽杀绝与凌迟处死

距离送无字白碑之事已经过去快一年了,王维勤终于逮着了报复李家的机会。

王维勤掌握了些权力。光绪二十七年(1901)一月,山海关外的票匪进入抚宁县内,知县任命与自己有交情、且在家候职的王维勤负责办理团练,接应驻扎在山海关外的英兵一同剿办票匪,这些英兵自镇压义和团运动后就一直驻扎在那里。王维勤掌握权力后,便开始琢磨报复羞辱他的李家,而他采取的手段,竟是要将李家满门斩尽杀绝。

从李家让王维勤丢面子,到他要杀害李际昌全家,两件事之间隔了近一年的时间。可知王维勤对报复李家蓄谋已久,但是没想到他会采取如此残酷的屠杀手段。夏仁虎(1874-1963)指出这与义和团运动过后,整个社会的风气变化有关:“庚子后,讼狱最繁,大率为报复之事……中以王维勤一案为最巨。”(夏仁虎《枝巢四述 旧京琐记》)王维勤采取屠杀行动之时,正是义和团运动被镇压之际。席卷大半个北中国的义和团运动刺激着整个社会的神经,王维勤以及周各庄里的暴戾之气可能受到这一运动的进一步激化。

掌握团练后,王维勤重施故技。第一次,他通过控告李际昌为青苗会匪,借集体之名,以违反公共利益为由打击李家。这次,王维勤诬陷李家是票匪,通过将其污名化,借政府和群众之手实施屠杀计划。打定主意后,王维勤随即“由县内密令族兄王和火速与胞兄王维恂带信,令其赶紧约人将李际昌全家人口杀害,并称他家实系票匪,县中贴有告示,严拿惩办,尽管照信行事,不必害怕”。(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)与此同时,王维勤也让三个儿子回家协助报仇。

三月初四、初五,王维勤的兄弟王维恂、王奇等人带领一些村人,到台营把躲避票匪的李芝、李超、李际唐三人先后哄骗到周各庄里,一一杀死。

周各庄人把王家杀害李家三人的行为看在眼里,但还在台营避匪的李家其他人对此却还一无所知。无奈,小李马氏和婆婆李彭氏到周各庄去找他们三人。她俩在村里,从李际昌族叔李和口中得知三人已死的消息。在这里,就算是族叔,他能为李家所做的事情似乎也只是传达消息而已,此外再也没有能力做其他任何事情。李家完全成了待宰的羔羊,唯一能做的就是逃,甚至连逃避的地方都没有。在这个紧急关头,小李马氏和婆婆等6人到麻姑营董树森家里躲避,而李家的李竹叶能做的选择却只有“逃至袁发头家秫稭垛内隐藏”。李家在人脉、权力方面的局促在这个时刻尽显无遗,他们实在是走投无路了。

在周各庄这种熟人社会里,王维勤等人完全清楚李家此刻所能做出的选择,知道他们在这种情势下能依靠些什么。果不其然,王维勤的三个儿子率领20余人直接到麻姑营小李马氏娘家搜寻李家人,无果后,他们认定李家人藏在董树森家,由此径直抓走了小李马氏和婆婆李彭氏等人。同时,王家也抓了些分散在其他地方的李家人。

初六,王维勤长子王者瑞等人把李彭氏拉到王奇家里,用绳勒死;初八日晚上,王维勤等人把李家的李有头、李四头、李大了头、李桂头、李锁成头、李平儿6个孩子拉到村南的洋河边,一一用枪击毙。

杀了这些人后,王维勤向王奇等人说道:“你们可即去将李家地亩财物全行查抄,先分给帮同杀人出力之人,以作酬劳之费。下余不值钱的零星物件,送至抚宁县衙门,以便了结官事,你们就说李家俱是票匪,县里一切事情,自有我一人料理。”(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)李家的财物成了“战利品”,用来犒赏帮同王维勤杀人出力的人。换个角度来看,王维勤通过与其他人分享这些财物,把所有参与屠杀的人都捆绑在了一起。分了财物的人,均是他的“同谋”。

大屠杀之际,李家被抓的人里还有小李马氏活着,之所以如此,与她的相貌有关。王维勤本来要杀死小李马氏,后者在跪地求饶时,王奇建议道:“小李马氏与其丈夫李芝不和,因李芝嫌其妻生得貌丑,时常打骂,致夫妻并不过话。想他绝不肯代为报仇,不如暂为留他一命,以便价卖银钱,给与众人酬劳,亦算一计两得。”(《王维勤惨杀十二命案始末完全纪》)捕役王奇真是熟悉村内的家长里短,连夫妻间的事情也知道的清清楚楚。听了王奇的话,王维勤起了贪念,料定小李马氏不会为李家报仇后,打算把她卖给在周各庄开粉坊的李立,以赚取些钱财。

但是,事情并没有顺着王奇、王维勤的想法发展下去,他俩小看了小李马氏。他们没有想到的是,小李马氏竟然趁机逃了出去;更没有想到的是,逃出去之后,她竟会历经艰难险阻,找寻各种途径到处控告王维勤。之后,在近三年的时间里,故事在小李马氏的控告和王维勤的防控告中展开。在此过程中,小李马氏只有不停的上诉这一条选择,王维勤则施展自身拥有的所有资源和途径来防控告,威逼利诱各种手段都用上了。

小李马不屈不挠,最后告到了清廷办新政时成立的工巡局处,案件由摩拳擦掌准备干一番事业的事务大臣那桐接手。到了这一步,王维勤拥有的强大资源再也起不到作用。

为此,关于王维勤案,朝堂上下有过一番争论。有官员认可王维勤所犯之罪,也有官员认为小李马氏是个讼棍,想借此行骗。(史晓风整理《恽毓鼎澄斋奏稿·要案请饬部严讯片》)争论归争论,审讯过后,王维勤被判凌迟处死,其他相关人员也一一被定罪。

光绪三十年(1904)五月,在人头攒动的京城菜市口,王维勤被施以凌迟之刑。一些来自西方的看客拍了些施刑的照片。其中,被吊起来的王维勤完全成了刽子手的猎物。他面向观众,眼中满是恐惧与痛苦。当刽子手一刀又一刀地切割他的肉体时,王维勤挣扎着、狰狞着,直至死去。

被行刑的王维勤

时在北京京师大学读书的年轻学子,日后成名的水利专家李仪祉(1882-1938),看到了行刑的过程,并认为王维勤是中国历史上最后一个被凌迟处死的人。(李仪祉《李仪祉全集》)王维勤就算不是最后一个,也是最后一批被凌迟的人,因为没过多久,清廷便废除了凌迟之刑。一场发生在华北村落里的屠杀行为,就这样与大清帝国的法律变革联系到了一起。

时至今日,距离王维勤案的发生已过去了120多年。对于该案件,我们或许可以以“惩罚”作为其关键词。如朱晓阳所总结的:“惩罚凝聚着整个社会关系和文化网络;惩罚是‘总体事实’。……是一个具有所谓‘连根拔起’意义的问题。”(朱晓阳《罪过与惩罚:小村故事:1931-1997》)王维勤案这场由村落里的诈财争权行为升级成血腥屠杀的事件,不仅与个人的性格、欲望有关,也与候补状态中官绅之闲居无聊、人类根深蒂固的面子心理、义和团运动后整个社会的过激化等因素相联,这是时代性的、结构性的影响因子,身处其间的人们,或多或少均受制于此。

| 欢迎光临 徽帮棋友会 (http://huibangqyh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |