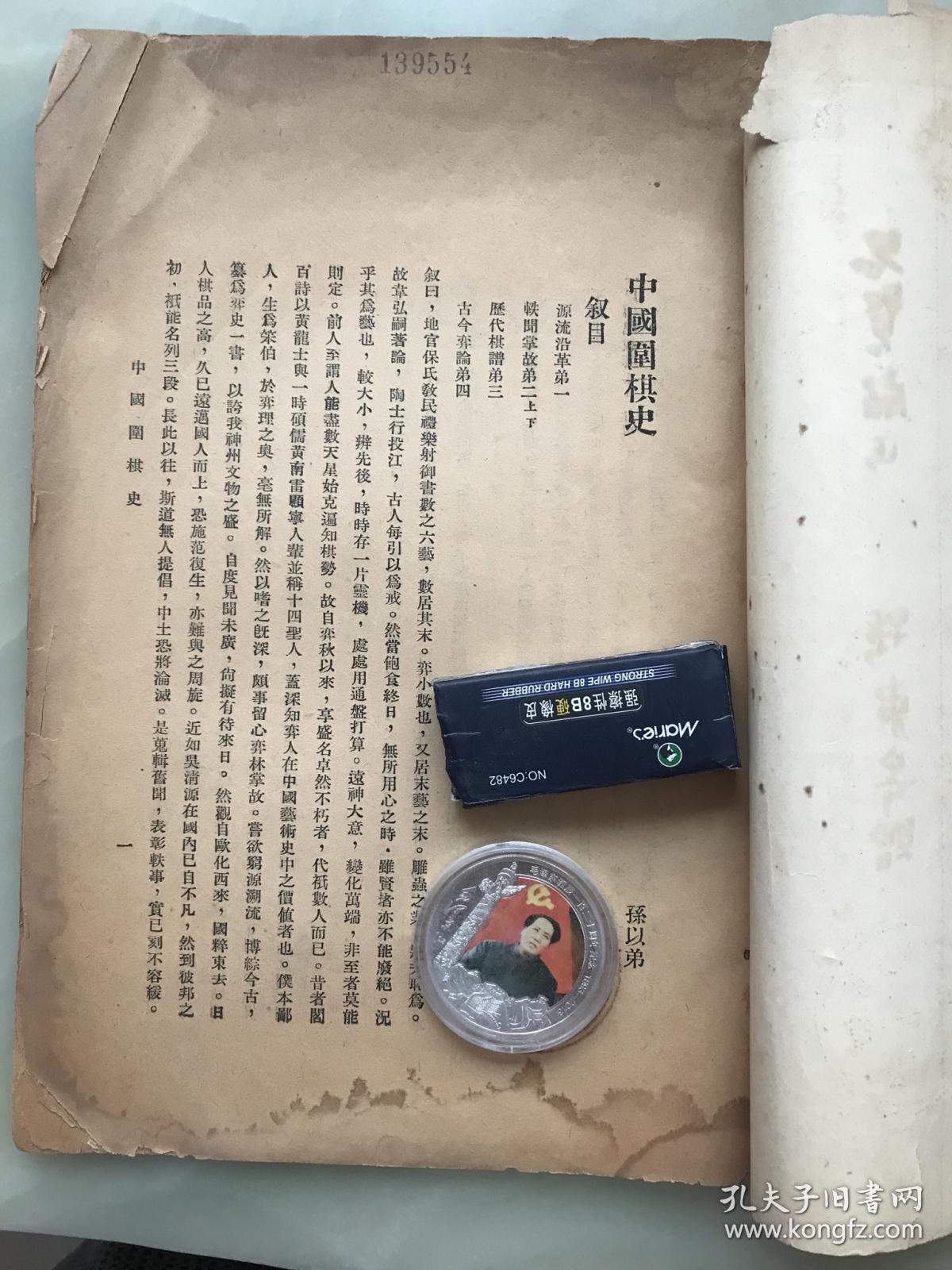

近代英年早逝的学者孙以悌生前著有《中国围棋小史》,其书名见于同时代人的追忆。经多方调研,获取到其发表于1934年的原刊,可见《中国围棋小史》确系中国近代最早的一部围棋史专著。首先,该书著述原则明确,系叙述中国历代“国弈高品”的严格意义上的围棋史,而不取边缘性的传说记载,这为今人界定“围棋史”与“围棋文化史”的分野,有重要借鉴意义。其次,该书侧重研究中国围棋的源流沿革,对于围棋起源、棋盘规制、围棋规则演进等重要基本问题,皆有要言不烦的考辨,广搜精求,孤明先发,识断精准,堪称筚路蓝缕的拓荒之作。此外,孙以悌抚今追昔,史识卓异,其著中有关围棋盛衰的历史反思亦发人深省。

关键词:中国围棋小史;孙以悌;围棋;围棋规则;源流沿革他读书很多,学问渊博。据同他接近的同学说,他像是并不怎么刻苦钻研,有时随意翻翻书,几乎都是不常见的;靠后一段时间,最常看的是佛经,他著作很多,也是超出平常的路子,如曾写《中国书法小史》、《中国围棋小史》等,可惜大部分在离开学校之前烧了。他精通旧学,有些同学写论文,常请他到图书馆协助,碰到某个问题,问他,他不加思索就告诉可以查什么书,简直是个活书库。[1]

钱穆 1934年所撰《悼孙以悌》中称:“孙君曾上我秦汉史的课,我在去年年假大考的课卷里,发见孙君天分的优越和其前途的希望。后来有一位先生告诉我说,孙君性情怪僻,近方用其全力做一个《围棋小史》。”[5]由此可见,《中国围棋小史》的撰述应在1933年前后。

孙以悌本为北大师生中小有名气的围棋爱好者,同学杨向奎回忆说:

以悌尚有《围棋小史》一文,载于《史学论丛》第二期。(引者按:此说有误,此文发表于该刊第一期)当时北大善弈之同学,在数学系最有名者是学生秦晌,张禾瑞亦善弈。其时北京宣武门内路东有一点心铺“海丰轩”,后院有茶馆,设有弈室,地方虽小,但颇多名家,大师吴清源未去日本时,曾于此室学艺,而清末民初之国手王云峰(引者按:当为汪云峰)常来此地。1932年后,秦晌亦尝来此,题名“天字一号”。1932年后,我和同学苏信宸常来此观弈,曾遇王云峰先生。北大教授陈雪屏亦善弈,据云取名“雪屏”,即效法清代弈棋大师范西屏。范西屏与施定庵乃乾隆年间围棋界大师,至今弈者艳称之。以悌善弈,受其影响,我喜观弈。1932、1933年间,吴清源在日本东京与日本九段棋手本因坊秀哉对弈,当时之《读卖新闻》每日刊载两棋手对弈之进展情况。吴清源执墨子第三手“天元”,惊动世人,以为神来之举。后来迫于势,吴以二子(引者按:当为二目,非二子)负于本因坊。这真是世纪之战。当时以悌每月去北图看《读卖新闻》,回来相告:吴清源下了某一子。于吴之“天元”,亦曾惊讶不已!今日,以悌已离去63年,而吴清源先生健在,仍驰骋于弈坛。[6]作为一位颇耽于此道的爱好者,由此致力于棋史研究,今世之围棋史研究学者也大多仍然如此,显然是顺理成章的情况。孙以悌在其书之《叙》中亦明确说:“仆本鄙人,生为笨伯,于弈理之奥,毫无所解。然以嗜之既深,颇事留心弈林掌故,尝欲穷源溯流,博综今古,纂为《弈史》一书,以夸我神州文物之盛。”[7]其言颇示谦抑,亦由此可见,孙氏生前可能也考虑过题此书为《弈史》之名。

孙以悌亦言,此书之撰述,亦有感于彼时中国围棋之不振、而日本独擅此道的文化危机,其中蕴含了深切的家国情怀,他说:

然观自欧化西来,国粹东去。日人棋品之高,久已远迈国人之上。恐施、范复生,亦难与之周旋。近如吴清源在国内已自不凡,然到彼邦之初,只能名列三段。长此以往,斯道无人提倡,中土恐将沦灭。是蒐辑旧闻,表彰轶事,实已刻不容缓。故尔自忘谫陋,略事征引,草此四篇,以希唤起国人注意。[8]弈虽小数,实蕴大道。所谓“国运盛,棋运亦盛;国运衰,棋运亦衰”。晚近学者观棋运之衰而感于家国忧患,由此可见一斑。钱穆先生却认为孙以悌研究围棋史是“用错精神,不免玩物丧志”[9],显然过分拘于学术当“致用”的文化观念,是不甚公允的。

然孙以悌以范西屏、施襄夏二公之棋力低于当时的日本国手,恐怕并不准确。彼时的国内高手汪云峰等与秀哉对弈须受三子,他们跟前辈国手周小松的棋力约差二子,而周小松尝自称棋力与前人相较,“惟范、施不能敌,余皆抗行耳”,其与范、施的差距大约当是先二左右。由此可见,范、施的真正造诣,至少就思考纵深水准[10]而言,至少不会比后世日本的国手差。近年胡煜清、陈祖源所撰《晚清中日围棋水平对比研究》中提出,周小松的真实棋力应与秀哉相近,而范、施二公应至少与秀策是一个档次的,[11]其论证的证据链虽然有些曲折,却也言之成理。

孙以悌考及前代相关著述,发现弈史之撰,古时确付阙如,其谓:

考弈史之作,明人亦有为之者。黄虞稷《千顷堂书目》著录林应龙《棋史》二卷,其书范围或不仅限围棋,今未见传本,盖已亡佚。世所习见者,惟曹溶《学海类编》中刊有王稚登《弈史》一卷。然余核其书,实王世贞论弈之文,见于《弇州山人·说部》稿《宛委余编》中。倦圃(引者按:《学海类编》的编者曹溶字倦圃)刊书,误以属之百谷(引者按:王稚登即王穉登,字伯谷,又作“百谷”),题为《弈史》,实则寥寥千余言,凤洲(引者按:王世贞字凤洲)本不名其文为史也。今之所撰,事属草创,搜罗排比,仅能粗有头角,略有眉目,浅薄之议,自所不辞。[12]

其所考及明代王世贞之作,当为其《弈问》之篇,是一篇谈论弈史掌故的千字短文而已。故孙以悌之作,确实堪称中国围棋史研究领域筚路蓝缕的开山首创。

《中国围棋小史》卷首有《凡例》六则,第三、四两则事关著述原则体例,颇为紧要,《凡例》第三则说:

史传杂记所载弈林轶事,有借棋以明一人之强记默识者,有借棋以见一人之矫情镇物者。前者如《魏志》记,王粲观人围棋局坏,为覆之而不误一道;后者如《晋书》记,谢安与客对局,观淮上胜报而了无喜色。安石既不传工弈,仲宣亦未闻善棋。凡此之类,非弈人之轶事,不滥采辑,以免鱼目混珠。[13]这是说,历代正史和野史笔记中所涉与围棋有关之事,有的只是借棋而言其他。如《三国志·魏书·王粲传》记载王粲(177—217,字仲宣)事:“观人围棋,局坏,粲为覆之。棋者不信,以帊盖局,使更以他局为之。用相比校,不误一道。”可以在观棋时为他人复盘,但这是旨在说明王粲记忆力超群。《晋书·谢安传》曾载谢安(320-385,字安石)在淝水之战时事:“安方对客围棋,看书既竟,便摄放床上,了无喜色,棋如故。客问之,徐答云:‘小儿辈遂已破贼。’”这是旨在描述谢安的喜怒不形于色的修养境界。但王粲、谢安均非以棋闻名之人,所以这类记载不入棋史。

《凡例》第四则说:史传记载弈事,如《吴志》记蔡颖之耽好,《晋书》记祖纳之忘忧,皆但谓好弈喜弈,其人自非弈人可知。若云善弈工弈能弈者,则在宋元以前,以传名无多,苟非如段成式《酉阳杂俎》之记僧一行、罗大经《鹤林玉露》之记陆象山,但可征信,悉付采录。明清两朝,文献可征,或事迹载在方志,或姓名留于谱录,则但取国弈高品,二三手以下,自当略域存汰。[14]此谓历史上有记载的好弈之士甚多,若三国东吴时的蔡颖、晋人祖纳等,但并非弈林高手,均无关宏旨。即使有记载棋艺甚高但其事显然不可信者,亦不采纳,如唐段成式《酉阳杂俎》之记僧一行事:“一行公不解弈,因会燕公宅,观王积薪棋一局,遂与之敌,笑谓燕公曰:‘此但争先耳,若念贫道四句乘除语,则人人为国棋。’”罗大经《鹤林玉露》载宋儒陆九渊事:“陆象山年少时,常坐临安市肆观棋,如是者累日。棋工曰:‘官人日日来看,必是高手,愿求教一局。’象山曰:‘未也,三日后却来。’乃买棋局一副,归而悬之,卧而仰视两日,忽悟曰:‘此河图数也。’遂往与棋工对,棋工连负三局,乃起谢:‘某是临安第一手,凡来者皆饶一先。今官人之棋,反饶得某一先,天下无敌手也。’”这类记载皆颇为夸饰,谓某些天才人物能够通过神思妙悟,一朝而成国手。这都是文人创作的传奇故事,显系荒诞不经。所以,孙以悌的围棋史撰述原则,认为尽量只以切实可靠的“国弈高品”为研究对象,才能算是名副其实的“弈史”。

当然,孙以悌所摒弃不录的这些内容,如果撰述“围棋文化史”,也自然有其重要价值。故《中国围棋小史》的著作体例,对于我们界定严格意义上的“围棋史”与“围棋文化史”的分野,迄今仍有重要参考借鉴意义。

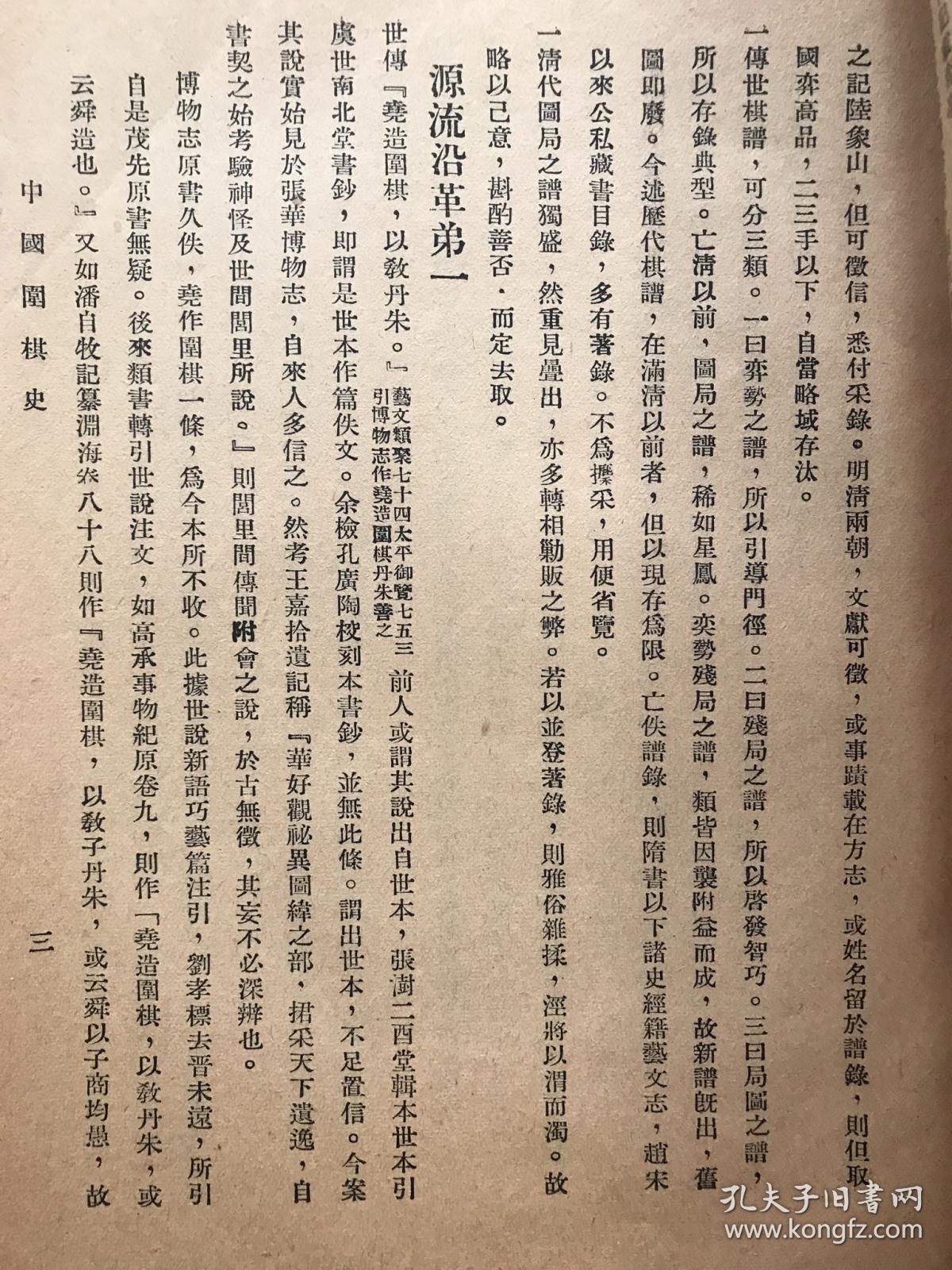

孙以悌《中国围棋小史》分为源流沿革、轶闻掌故、历代棋谱、古今弈论四章。第一章考证围棋起源发展及规则、技术演进过程,堪称本领域的拓荒之作,有许多重要创见,集中体现了作者的深厚史学功力,也是本书的核心价值所在。

关于围棋起源问题,迄今学界仍并无确论,孙以悌的研究从辨析基本史料记载入手。首先,他考证世传“尧造围棋,以教丹朱”的确切出处来自西晋张华《博物志》的佚文:“《艺文类聚·七十四》《太平御览·七五三》引《博物志》作:‘尧造围棋,丹朱善之’。”故“前人或谓其说出自《世本》”之说不确。同时通过张华《博物志》的著书性质看,“考王嘉《拾遗记》称:‘华好观秘异图纬之部,捃采天下遗逸,自书契之始考验神怪及世间闾里所说。’则闾里间传闻附会之说,于古无征。”[15]故断定此说不足凭信。

后世又有以围棋创始者为尧舜并称之说,孙氏则认为:

考《太平御览·七百五十三》引何法盛《晋中舆书》云:“陶侃在荆州,见佐吏博弈戏具,投之于江曰:‘围棋者,尧舜以教愚子,诸君并怀国器,何以此为?’”陶氏尧舜并称,当系出之偶然,赵宋以来辑类书者不察,更据而增饰之,以附张华本文之后。狗尾续貂,其妄更不足辨矣。[16]

显然,孙以悌受同时代史学研究的“疑古”学风影响,以后出史料不足凭信,这一严谨的治学态度,是值得赞许的;但若立足于“释古”的角度看,围棋出于尧舜时代之说虽并无佐证,今人姑存其一说可也。明代时又出现了以围棋为夏桀之臣乌曹所造之说,孙以悌亦辨其说之非:围棋之由来已久,则又断无可疑。其名称虽于甲骨钟鼎文字无可征稽,而经典则数见不鲜。《左传·襄二十五年》:“今宁子视其君不如弈棋。”《论语·阳货篇》:“不有博弈者乎。”《孟子·告子章》:“今夫奕之为数,小数也。”其余尚有,不必一一遍举,总之成周战国之间,其制已经大备。[19]

孙氏在该书第二篇“轶闻掌故”中又谓:“《孟子》称秋(弈秋)不过‘通国之善弈者’,是战国时善弈者自不止秋一人,不过秋独赖《孟子》寓言,幸得传名后世耳。”[20]可证战国时期围棋高手已然不少。因此,虽然不能确定围棋到底起源于何时,至少可以确定,“成周战国之间”也就是春秋时期,应该已经成为一种颇为成熟的技艺了。有关“围棋”这一名称的确立,孙以悌说:“言其名称,则战国秦汉之际,或曰围棋,或曰弈。《方言》:‘围棋谓之弈。’《说文》:‘弈,围棋也。’《广雅·释言》:‘围棋,弈也。’字书所释,莫不皆然。”[21]以上就是孙以悌对围棋起源考证的基本结论。目前看来,此说经历了时间考验,今人虽然又对围棋起源提出许多猜想,但在史料上似并无实质性突破,孙氏之说仍然可以信从。孙以悌敏锐注意到,隋唐以前的棋盘与今制不同,这也是一个值得称道的发现,他说:棋局纵横各十九路,合三百六十一路,然古制与今少异。李善注《文选·韦昭<博弈论>》“博弈三百”之句,引邯郸淳《艺经》曰:“棋局纵横各十七道,合二百八十九道。”是古制较今制纵横各少两路也。考其变更之始,当在隋唐之际,盖唐人裴说《咏棋》诗,已有“十九条平路”之句也。[22]

(一)关于“座子”的起源问题

所谓“座子”,通常的定义是开局前先在四个角星位置交错放置黑白各二子。根据现存古代棋谱看,至少在唐宋时期,这一规则已然普及。“座子”亦称“势子”,孙以悌说:“棋子色分黑白,对弈之初,白黑各于棋局四隅四四路处置两子斜对,谓之势子。其制虽以受日本影响,寖见废弃,然古代沿用殊久,不过制度前后稍异而已。”[26]他提出,在汉魏六朝时期,座子制度已确立,当时的情况是共有五个座子,除了对角四星位外尚有天元一处,象征“五岳”。其依据是:

(二)关于黑白先后的问题

今人对弈以黑先白后,古人对弈则习以白先黑后,通常以先为卑,以后为尊。这在一般的讲解古棋和有关围棋史著作中都会提到的情况。孙以悌亦说:“棋子白尊而黑卑,故对局行棋时。皆执黑子者先行。此除受子以黑已置子,故白子先行外,分先受先,莫不皆然。然余考宋人棋谱《忘忧清乐集》,图有唐时棋待诏阎景实与顾师言对弈之局,图首记有白先字样,是唐时当系黑尊白卑,恰与今制相反。”[30]

(三)数目法与数子法的因革

终局之后,决胜负之法,《棋经·杂说篇》曰:“胜而路多者名曰赢局,败而无路者曰输筹。”此古今制度虽同,而计数之方法则异。今制以全局三百六十一路平分为二,对局者各领一百八十路半。终局后数彼此所估路数,不足所领者,即为其所负子数,赢余者,即为所胜子数。宋元以前古制,则三百六十一路俱属公有。终局后,各将所杀对方子数,填入对方域内,然后再较彼此空处之多寡,以定胜负之谁属,盖即日本所行制度之所本。考《忘忧清乐集》于谱宋代名手对弈图后往往记曰:“白杀黑若干子,填外有若干路,黑杀白若干子,填外有若干路。”或曰:“黑杀白若干子,白杀黑若干子,黑有若干路,白有若干路。”皆其证也。[31]

史学家杨联陞于1956年曾撰《中国围棋数法变更小考》,其文考证此题更为详细充分,他的结论是:“普通以为中国计算方法,向来是数子,实则不然。中国本来也是数目,后来才变成数子。韩日两国所用,当是南北朝时传入的旧法(关于两国弈棋,最早的记载见《周书·异域传》百济,《隋书·东夷传》百济、倭国,《北史》百济传、倭国传)。中国围棋数法变更的时代,就我大略稽考所得,大约在明朝初叶或更早。到晚期万历之世,数子方法,已经通行了。”[32]所考与孙以悌所说基本符契,但孙以悌《中国围棋小史》的成书早于杨联陞文20余年,其孤明先发的学术贡献,于斯昭然可见。

自唐有棋待诏之制,弈人得以优游翰苑,给廪以养之,设官以宠之,《春渚纪闻》记祝不疑在汴梁寺庭观国手棋集之事,此可见当时弈人生活优裕之一斑。明清以还,始不闻曾以棋为待诏之人,《图经》记相子先被召入京,不过颇蒙赏赉而已。然士大夫间犹多养士之流,鲍景远为杨文襄客,此见于琅琊《弈旨》者也,李时养为王凤洲客,此见于江都《图经》者也,林符卿、过百龄之流亦皆游于公卿之门,而盐商聚于广陵,尤为弈人之所依傍,故清初弈业独盛于扬州。施定菴著《弈理指归》,卷首有鹾使卢见曾之序文,则时客于卢氏可知。范西屏撰《桃花泉棋谱》,麟庆《鸿雪因缘图记》谓西屏时课鹾使高恒署中。此足明弈人必待生活安定,始克专精成名也。嘉道以来,国家凋敝,扬州繁华一落千丈,观夫《画舫录》之所记述,良可慨叹。弈人失所依傍,弈学亦因之而衰。周小松、董六泉奔走衣食,而易箦之日四壁萧条,以视周懒予之千金立尽者,诚不可同日而语矣。夫弈学本今盛于古,然亦当视环境而定,国初之不振,良有以也。近年得一吴清源出,始差强人意,然吴氏之获成,乃受邻邦之淘养,此亦国家之一耻也。[33]

19世纪之前,江南盐商操纵了盐业,拥有中华帝国晚期商界最庞大的资产。扬州商人以学术界、戏剧、艺术的头号赞助者而闻名江南盐商时常聘用大批考据学者开展学术活动,以此消磨时光。由于商人为推进江南学派和学术圈的发展提供了引人注目的支持,他们与士大夫几乎融为一体。[34]

到了清代后期,“朴学”研究与围棋技艺几乎同时进入了衰落期,由于社会动荡、经济衰退,世风亦变得急进功利,非功利性的“纯学术”的追求,难以得到世人更多肯认。当时的社会主流学术,也逐渐转向“经世之学”,经典考据学也多被讥为“无用”,颇遭非议。不过,这种历史现象中蕴含了一个可称为“二律背反”的规律:虽然考据学、围棋这些“纯学术”看似“无用”,但其中蕴含的精益求精、超越功利得失的精神追求,在无形之中陶铸沉潜笃实之世风,孕育今人所谓之“工匠精神”,实为“无用之大用”;反之,若过分急功近利,一味追求“有用之学”,以当下眼前的利益得失为衡量一切的标准,无形中可能会滋生眼光短浅的民众浮躁心态,而致诸业废弛,反而未必是好事。——纵观当代文化学术界的现状,应该可以从这一规律中得到不少有益启示。

附录:孙以悌著《中国围棋小史·源流沿革》全文点校[36]

尧制之说虽妄,然围棋之由来已久,则又断无可疑。其名称虽于甲骨钟鼎文字无可征稽,而经典则数见不鲜。《左传·襄二十五年》:“今宁子视其君不如弈棋。”《论语·阳货篇》:“不有博弈者乎。”《孟子·告子章》:“今夫奕之为数,小数也。”其余尚有,不必一一遍举,总之成周战国之间,其制已经大备。若皮鹿门必欲指之出于战国纵横者流,则又未免矫枉而过其直矣。

言其名称,则战国秦汉之际,或曰围棋,或曰弈。《方言》:“围棋谓之弈。”《说文》:“弈,围棋也。”《广雅·释言》:“围棋,弈也。”字书所释,莫不皆然。东晋以还,异名始纷然而起。王坦之称之曰“坐隐”,支道林名之曰“手谈”,得刘义庆笔之于《世说新语》,故脍炙人口,至今士林犹传为雅语焉。宋元以来,又有大棋之目。周密志《雅堂杂钞·卷八》:“东都承平时,大棋则刘仲甫较高。”盖宋世象棋流行已久,称大棋乃对象棋而言,所以示一尊一卑之义也。

棋之种类颇多,围棋特其一种。孔子以博弈并称,赵岐作《孟子章句》,遂引《论语》,谓博即弈。博虽棋之一种,然其制与弈迥异。赵氏之误,焦里堂辩之详矣。

焦循《孟子正义·卷十一》:“博弈皆用棋,弈为围棋,博为局戏。《说文》:‘簙,局戏也,六著十二棋也。’博盖即今之双陆,弈为围棋,今仍此名矣。班固《弈旨》云:‘夫博悬于投,不专在行,优者有不遇,劣者有侥幸,虽有雌雄,不足以为平也。至于弈则不然,高下相推,人有等级,若孔氏之门,回赐相服。循名责实,谋以计策,若唐虞之朝,考功黜陟。器用有常,施设无祈,因敌为资,应时屈伸。’此分别博与弈甚明,盖弈但行棋,博以掷采而后行棋。后人不行棋而专掷采,遂称掷采为博,与弈益远矣。”

李隐《潇湘录》:“马举镇淮南日,有人携一器具献之。数日忽失所在,举命求之未得。而忽有一叟策杖诣门请见,多言兵法,举惊异之。谓叟曰:‘先生何许人。何学之深也。’叟曰:‘余南山木强人也。’因辞去,公坚留延于客馆。至夜分左右召之,见室内惟一棋局耳,乃是所先失者。公知其精怪,遂令左右以古镜照之,其局忽跃起,坠地而碎。”

陶谷清《异录·卷下》:“明皇因对宁王问:‘卿近日棋神威力如何。’王奏:‘臣托陛下圣神,庶或可取。’上喜,呼将方亭侯来。二宫人以玉界局进,遂与王对手。”

棋局纵横各十九路,合三百六十一路,然古制与今少异。李善注《文选·韦昭·博弈论》“博弈三百”之句,引邯郸淳《艺经》曰:“棋局纵横各十七道,合二百八十九道。”是古制较今制纵横各少两路也。考其变更之始,当在隋唐之际,盖唐人裴说《咏棋》诗(《全唐诗》第十一函),已有“十九条平路”之句也。至于柳子厚《柳州山水近治可游者记》所谓“得石枰于上,黑肌而赤脉,十有八道可弈”者,盖指线间罫目之数而言,胡元瑞不察,遂谓唐制有方十八道者,误矣。

棋局三百六十一路,除中心一路外,分为四隅。隅九十路,以平上去入四声各管一隅。平去两角各领经线十路,纬线九路,上入两角则领经线九路,纬线十路,落子盘上,据此而定其所处地位。若在平去两角,先数经线在第几路,次数纬线在第几路,如云“平三九”,则在经线第三道纬线第九道处是也。上入两角反之,此其法之大概也。旧谱如宋人之《忘忧清乐集》,元人之《玄玄集》,清人之《弈理指归图》,皆有局图说明,然此特自宋以来之制如此耳。萧梁以前,沈约四声,犹未行世,区别棋局,何所取法,余从唐人说部中得以知其大略。盖在唐代四声虽流行已久,然于画分棋局之道,犹未知采而应用。故薛中胜记开元棋待诏王积薪窃听山中姥妇手谈之异闻,皆以东西南北字样区别落子之方位,是即唐制可知。而唐制必沿自六朝以来之古制,是古制亦可以据唐制推而知之。然则四声之制,最早亦不得始于薛氏以前矣。今考《宋史·艺文志》著录杨希璨《四声角图》一卷,玩其书名,盖其制实即创自杨氏,是始于北宋初也。

薛用弱《集异记》:“积薪栖于檐下,夜阑不寐。忽闻堂内妇人谓姑曰:‘良宵无以为适,与子围棋一赌可乎?’妇曰:‘诺。’积薪私心奇之,况堂内素无灯烛,又妇姑各处东西室。积薪乃附耳门扉,俄闻妇曰:‘起东五南九置子矣。’姑应曰:‘东五南十二置子矣。’妇又曰:‘起西八南十置子矣。’姑又应曰:‘西九南十置子矣。’每置一子,皆良久思维。”

四声之法即代方位之法,事实上较为便利,故历代沿用,至今犹然。而好奇之士,亦有于四声之外,自出其意,创为新法者。就余所知,宋徐铉有十九字之法,清施绍闇有八卦之法,唐滏、唐淦有四大景词之法。唐氏兄弟辑《怡怡堂围棋新谱》,撰为春夏秋冬四大景词,共三百六十字,以当棋局四角之三百六十道,而以“心”字当全局中心之一道,其法繁复可笑。施氏八卦之法,见其所著《弈理指归》一书,语焉不详,应用之方,莫得而闻。徐氏十九字之法,以字领棋局一路,明人陈眉公颇称其便。然自宋以来,亦罕见有采而用之者,惟日本所行之法,则殊近之。

陈继儒《珍珠船·卷一》:“古棋图之法,以平上去入分四隅,为乱交难辨,徐铉改为十九字。一天,二地,三才,四时,五行,六官,七斗(案:钱曾《读书敏求记·卷三》亦载铉此法,七斗作七千,斗、千形近易讹,当从《敏求记》为是。),八方,九州,十日,十一条,十二月,十三闰,十四雉,十五望,十六相,十七星(星,《敏求记》作笙,星、笙亦形近而讹,当从《敏求记》为是。),十八松,十九容,甚简便。”

着棋例多二人对弈,然亦可四人六人以至十人十二人等分曹共弈。数人共弈之制,未详昉于何时。沈存中《笔谈》中记四人分曹共围棋之术一则,是共弈宋时流行已极普遍,其所由来尚矣。

二人对弈之制,有对子受子之异。对子各自置势子,受子则只由一方置子,盖对局者品有高低,受子所以均其力也。对子有分先、受先之别,受先又有一先、半先之分,半先者,三局中强者只饶弱者两局先也。受子之数,二子、三子以至八子、九子,视强弱而定增减,九子以上则普通罕见矣。此外又有桃花五、北斗七诸名目,见于张拟《棋经·杂说篇》。桃花五者,两局中共饶五子,北斗七者,两局中共饶七子也。凡此诸制,流行已久,惜于唐以前古籍无征,无从考其滥觞耳。

案:受子之法,受二子者于两隅置子斜对如势子,受三子者或于中心增一子,或于另一角增一子皆可,四子则于四隅置子,五子更于中心增一子,六子则去中心一子,而于两边十四路处增子相对,七子更于中心增子,八子又去中心一子,而于四边各置子,九子则更增中心一子,此其详也。

棋子白尊而黑卑,故对局行棋时。皆执黑子者先行。此除受子以黑已置子,故白子先行外,分先受先,莫不皆然。然余考宋人棋谱《忘忧清乐集》,图有唐时棋待诏阎景实与顾师言对弈之局,图首记有白先字样,是唐时当系黑尊白卑,恰与今制相反。其尊卑互易之始,当在晚唐五代之际,观夫何子远记北宋末棋待诏刘仲甫轶事之文,则宋世已行黑先之制,是其证矣。

何薳《春渚纪闻·卷二》:“一日晨起,忽于邸前悬一帜云:‘江南棋客刘仲甫,奉饶天下棋先。’并出银盆酒器等三百星云:‘以此偿博负也。’须臾观者如堵,即传诸好事。翌日,数土豪集善棋者会城北紫霄宫,并出银如其数,推一棋品最高者与之对手。始下至五十余子,众视白势似北;更行百余,其对手亦韬手自得,责其夸言曰:‘今局势已判,黑当赢矣。’仲甫曰:‘未也。’”

棋局三百六十一路,可以分为角边腹三部,行棋之时,恒从边角入手经营,而后收之于腹。经营位置,谓之布局。互相挤轧,谓之侵分。封固边隙,多得实地,则谓之官子。无论布局侵分以及官子,凡下一着,皆有定名。其名称由来已久,马融《围棋赋》:“踔度间置兮徘徊中央。”韦昭《博弈论》:“以劫杀为名,则非仁者之意也。”应玚《弈势》(《艺文类聚·卷七十四》):“当断不断,还为所谋,持棋相守,莫敢先动。”是踔、度、劫、杀、断、持诸名,自汉以来已经流行矣。大概所有名称,虽不必皆起于一时,然观梁武帝《围棋赋》所列,则六朝之际,盖已大备矣。

其汇为专书加以说明者,则始于徐铉之《围棋义例》,即所谓三十二法也。其书一卷,《宋史·艺文志》著录,惟传本未见,今存于陶宗仪《说郛》中者,文不雅驯,恐未必是骑省原书。陶氏盖辑自宋元旧谱,故今存元人《玄玄集》棋谱,有三十二法绘图解说,与《说郛》无大出入。惟张拟《棋经》所载,则与《说郛》名目少有歧异,《棋经》时代最早,自较《说郛》为可信也。

张拟《棋经·名数篇》:“夫弈棋者,凡下一子,皆有定名,棋之形势,死生存亡,因名而可见。有冲,有斡,有绰,有约,有飞,有关,有劄,有粘,有顶,有尖,有觑,有门,有打,有断,有行,有立,有捺,有点;有聚,有跷,有夹,有拶,有㠔[38],有刺,有勒,有扑,有征,有劫,有持,有杀(案:杀,《说郛》误作毅。),有松,有盘。围棋之名三十有二,围棋之人意在万周,临局变化,远近纵横,我不得而知也。用行取胜,难逃此名。《传》曰:‘必也正名乎。’棋之谓也。”

案:三十二法中又有更分子目者,如飞有大飞、小飞,关有单关、双关,夹有单夹、实夹,聚有方四、聚五、花六、持七之目,劫则两劫齐打谓之轱辘,三劫齐打谓之金井之类皆是。惟名目繁多,举不胜举耳。

三十二法本未能将落子名称包罗无遗,况时代变迁,间有一二,明清之际业已废而不用,但无人步武大徐,起而增订其《义例》而已。逮乾隆间,施定庵氏著《弈理指归》,始于凡例中定落子四十八名,今所通用,犹罕有出其范围者焉。

三十二法,四十八法,皆不过落子之共名而已,此外另有一种专门名词,如倚盖、压梁、垂蓬、大角、铁网、大侵、小侵、镇神头、双飞燕、纽十字之类,皆取意于起手数子在局上固定之地位。其数之多,不胜枚举,率皆散见于诸家弈谱,其源流滥觞,则多无从考定,大概多起于唐宋以后。惟镇神头之名,则见于唐人说部,其名盖远在唐以前已经有之。

苏鹗《杜阳杂编·卷下》:“大中中,曰本国王子来朝,王子喜围棋,上勅顾师言为对手。至三十三下,胜负未决,师言惧辱君命,而汗手凝思,方敢落指,则谓之镇神头,乃是解两征势也。王子瞪目[39]缩臂,已伏不胜,回语鸿胪曰:‘待诏第几手耶。’鸿胪诡对曰:‘第三手也。’师言实第一国手矣。王子曰:‘愿见第一手。’对曰:‘王子胜第三,方得见第二;胜第二,方得见第一。今欲躁见第一,岂可得乎。’王子掩局而吁曰:‘小国之一不如大国之三,信矣。’今好事者尚有顾师言三十三镇神头图。”

案:镇神头者,敌在我势子旁三六下子,我在五六小飞应子镇之是也。苏德祥记顾师言之镇神头,乃是一着解敌两面征棋之子,则无固定地位,似非今之所谓镇神头矣。然余考宋人《忘忧清乐集》棋谱,尚存有顾氏三十三着解敌两征之局图(集中误以属之王积薪),其起手正用五六小飞之镇,是顾氏镇神头图,原以起手一子而得名,苏氏或因不解弈理,传闻致误耳。

行棋无论布局侵分官子,总之皆较大小,辩先后,而后落子。然布局之初,在势子之制未废以前,对子例多从三六起手。饶子则以敌势太盛,四六、三七,避倚避压,又当别论矣。对子古制亦间有从中心起手者,谓之太极图,颇见于明代弈谱,而入清以后,即寖遭废业,盖在中心起手,虽极灵活,然究竟虚而不实,不若三六下子,侵角多方,攻逼机紧,关腹则机神远运。拆边则静以待动,故自有纵横十九道棋局以来,始终沿用未变。然余前考古以方位区别棋局之制,引《集异记》一则,其文中一曰“东五南九置子矣”,再曰“东五南十二置子矣”。骤视之,颇似唐制起手与今迥异者。不知薛氏所记东南西北字样,出于无心,故可据以考定古代区画棋局之制。而其所记数字,则显系有意胡说乱道,稗官口吻,岂足置信?而胡元瑞遽据以谓古法起手与今不同,岂不谬哉!

终局之后,决胜负之法,《棋经·杂说篇》曰:“胜而路多者名曰赢局,败而无路者曰输筹。”此古今制度虽同,而计数之方法则异。今制以全局三百六十一路平分为二,对局者各领一百八十路半。终局后数彼此所估路数,不足所领者,即为其所负子数,赢余者,即为所胜子数。宋元以前古制,则三百六十一路俱属公有。终局后,各将所杀对方子数,填入对方域内,然后再较彼此空处之多寡,以定胜负之谁属,盖即日本所行制度之所本。考《忘忧清乐集》于谱宋代名手对弈图后往往记曰:“白杀黑若干子,填外有若干路,黑杀白若干子,填外有若干路。”或曰:“黑杀白若干子,白杀黑若干子,黑有若干路,白有若干路。”皆其证也。

古制对垒,恒以三局为限,故桃花五、北斗七诸种名目,皆就三局而言,《棋经·杂说篇》所谓“打筹不得过三”者是也。明清以来,名手相校,始往往以十局为度,此则后世之变也。

案:清初过百龄、周懒予有“过周十局” (见周篑《周懒予传》);周懒予与姚籲儒、李元兆俱有对垒十局之事(见徐远《兼山堂弈谱》);黄龙士有受徐星友三子十局,世谓之“血泪篇”(见李汝珍《受子谱选》);范西屏、施定庵有当湖对弈十局(见金懋志《围棋近谱》及吴峻《弈妙》等谱。)。此皆以十局为度之证也。

| 欢迎光临 徽帮棋友会 (http://huibangqyh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |